- �g�b�v

- ���Ӂ@��v���l�̊T��

- ���I�E���i�E�Î����̎��l

- �����I�̎��l

- ���l�@����w�i�T��

- ���E���̎��l

- �O������̎��l

- �Z�������Ǝ��l

- �vꎗ����l

- ���I�@�ژ^

- ���i�V�r�S���@���

- �Î����@���E�Ɉ�

- �����V��

- ���S踗��@�@������i��+�v�j

- �������l �ꗗ

- ��E�܌ӏ\�Z���E��k���E�@�̎��l

- �@���l

- ���j�̗�

- �� �����E�����E�����E�ӓ�

- �ܑ�\���@�v

- �k�v�̎��l

- ��v���l

- ���E������ȍ~�̎��l

- �ԊԏW

- �����_005�@���@�����ƕ��w

- �I��V��������UBlog

- 粍ǎ��̎��l

- �����E�m��E���ہ@�֘A�N��

- �����̒����221��

- ���ہ@�ÓI�R����̎�

�����E�����E�v���@�������w020

�@�@�@�@�I��V�́@�������l���ӂ̃T�C�g�@�@�@����T��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̊T���G�@���������̂��߂̎���̉���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���l���l�@����w�i�T��

����̊T���G�@���������̂��߂̎���̉�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���l�@����w�i�T�� |

1.�@�I���O

���d |

�@�@���c | �k�����l�@ | |

�_�b�`�� |

�@ | ||

���� |

�@�@���]�����@�O�́@ | ���]������@�@ | �@�k������ |

�ā@�@�@�O2205�`�O1766�@�@�i�O�c�ܒ�j�@ �āi���A�I���O1900�N�� - �I���O1600�N���j�́A�j���ɋL���ꂽ�����ŌẨ����B�č@�Ƃ������B�āE�u�E�����O��Ƃ����B�w�j�L�x�w�|���I�N�x�Ȃǂ̎j���ɂ́A������Z���疖��̞{�܂�14��17��A471�N�ԑ����u�ɖłڂ��ꂽ�ƋL�^����Ă���B�]���A�`���Ƃ���Ă������A�ߔN�A�l�Êw�����̔��@�ɂ�肻�̎����̗ʓI�ω���҂��Ď��݂������Ƃ����炩�ɂȂ�B |

|||

| �ĉ����̎n�c�ƂȂ��Z�́A�ܒ�̈�l??�̑��ł���B��Ꟃ̎���ɁA�Z�͑�^���̌�̎������ƂɎ��s�������̌���p���A�w��ɐ��������`�ŁA���͂̎������Ƃɓ�����A���т��Ȃ��傢�ɔF�߂�ꂽ[�v�o�T]�B2016�N8���ɉȊw�G���w�T�C�G���X�x�Ɍf�ڂ��ꂽ�������ʂɂ��ƁA���̑�^���͋I���O1920�N�ɋN�������Ƃ����B �w�͐l�]�̍��������Z����p�҂ƍl���Ă����B�w�̕����3�N�̑r�ɕ������Z�́A�w�̎q�ł��鏤�ς��ʂɏA���悤�Ƃ������A�����ς��w�̌�p�҂ƔF�߂Ȃ������ׂ��Z����ʂɑ��ʂ��A�z��i���݂̓o���s�j�ɓs����߂��B�Z�͐���?�i���j�Ə̂��Ă������A�����n�n��A�����č@�Ƃ����B �Z�͑��ʌ�b���̊ԁA����̐��Y�����~�߁A�c���ł͎��n�ʂɖڂ����点�_�����ꂵ�܂����A�{�a�̑呝�z�͓��ʐ摗�肵�A�֏���s��ɂ����鏔�ł�Ə����A�n���ɓs�s��A�ώG�Ȑ��x��p�~���čs�����ȗ��������B���̌��ʁA�����̓��͂��Ƃ��A�O�܂ł����v�����߂ė���l�ɂȂ����B�X���Z�͉͂��Ӑ}�I�ɓ����Ȃǂ��ėl�X�ȉ͐�����A���ӂ̓y�n���k���đ����琬���A�����Ɠ�����k�̈Ⴂ�����ɂ���Đl�X�Ɏ����A�Â̂��������P���S�����ċ�B��u�����B�Z�͌�������A���痦�悵�čs�������B �w�|���I�N�x�Ɉ˂�A45�N�Ԓ�ł������Ƃ����B���ʌ�Aᦓ��ɐ����̕⍲�����������Aᦓ��̎����ɔ����v�ɂ�钩���̕⍲���s��ꂽ�B |

|||

�u�@�@�@�O1020�`�O770 �u��i�����A?��: Y?n dai�j�Ƃ��B�I���O17���I�� - �I���O1046�N�j�́A�Ñ㒆���̉����ł���B�����ɂ͓V�����Ă�łڂ��Č��������Ƃ���A�l�Êw�I�Ɏ��݂��m�F����Ă��钆���ŌẨ����ł���B���i���傤�A?��: Sh?ng�j�A�����A�u���Ƃ��Ă��B�I���O11���I�ɒ�h�̑�Ɏ��ɂ���Ėłڂ��ꂽ�i�u���v���j |

|||

�� |

�����@�@�O1020�`�O770 ���i���イ�A?��: Zh?u�A�I���O1046�N�� - �I���O256�N�j�́A�����Ñ�̉����B�u��|���ĉ������J�����B�I���O771�N�̗��W�J�s�����ɁA����ȑO�𐼎��A�Ȍ�𓌎��ƁA2�̎����ɋ敪�����B�����͕P�i���j�B����ɂ����Ē������������������Ƃ݂���B |

||

�����@�O770�`�i�O221�j |

�t�H�@�O770�`�i�O403�j |

||

�퍑�@�O403�`�O221 |

|||

| �@�@�@���̕����͐����̌��^�ɒǂ��A�O�����Z�N�A���W�ɑJ�s�����B�Ȍ�𓌎��Ƃ������B�����́A�t�H����Ɛ퍑����ɕ�������B �@�t�H����͉�����̎���ŁA���̕�����������A�Ă̊����E�v�������E�W�̕����E�`�̖s���E�^�̑�����i�t�H�̌ܔe�j�����S���J��Ԃ����B�D�ł͍E�q�����܂�A�����v�z�Ƃ̑c�ƂȂ����B���̎���̐헐�ɗR������̎��͑����A�Ă̍ɑ��ǒ��́u��鸂̌��͂�v�A�z�����H�ƌ����v���́u��d���_�v�u��m�̒p�v�Ȃǂ��L���ł���B �@�O�l�Z�O�N�A�W���E鰁E��ɕ������A�퍑����ƂȂ����B�퍑�̎��Y�i�`�E�^�E�āE���E�E鰁E��j�̍R���̎���ŁA�h�`�͍��]��Ő`�ɑR����Z�������������邪�A�`�Ɏd���钣�V�̘A�t��œ�����j��ꂽ�B�u�{�瓐�v�̖Џ��N�A�u�����v��u����̌��͂�v�̗����E�a���@�����̎���̐l�ł���B�܂��A���̎���͏��q�S�Ƃ̊���̎���ł��������B �퍑����͑O�O���N�A�`�̎n�c��̓V������ɂ���ďI������B |

|||

�`�@�@�O221�`�O206 �n�c��͌S�������̗p���A�x�ʍt�Ȃǂ̐��x�E������A�����W�����Ƃ����݂����B�܂��@ |

|||

�� |

�O���@�I���O206�N - 8�N |

||

�����@�@�O770�`�i�O221�j

��12��H���̎���A�\����}���Ă����c�@��p���ʂ̍c�@���Ă����߁A�\�͌��^�����s�ւƍU�ߍ��B�H���͎E����A���q�͐��̌g���Ƒ����đł������A���̗��W�i����E�����j�i���݂͓̉�ȗ��z�s�t�߁j�ֈڂ����B��������͓����ƌĂ�A����敪�ł͏t�H����Ɉڍs�����B

�t�H�����@�O770�`�i�O403�j

�I���O770�N�A���̗H�������^�ɎE���ꗌ�W�i�����j�֓s���ڂ��Ă���A�W���O���i�A鰁A��j�ɕ����I���O403�N�܂łł���B

�@�@�@

| ���q | ||||||||||

| �E�q | �V�q | ���q | �n�q | �Ўq | 䤎q | �ؔ�q | ���q | ��q | �k�� | |

| �S�� | ||||||||||

| �A�z�� | ��� | �n�� | �@�� | ���� | ���� | �c���� | �G�� | |||

| �_�� | ������ | ���� | ||||||||

| �@�E�q�@�@�Ўq�@ |

�@�@�@�@�@�@���@�O481�N�@�D�̈���14�N�B�u�t�H�v�B

�@�@�@�@�@�@���@�O479�N�@�E�q�f�A�u�ՁE���E���E�t�H�v�u�_��v�Ҏ[�B

�@�@�@�@�@�@���@�O473�N�@�z�������́u���z�̐킢�v�Ō����v����j��A�e�҂ƂȂ�B�@�@���{���̂�����Ɨ����֘A��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@�@���{

�@�@�@�@�@�@���@�O463�N�@�D�̈�����27�N�A�u�t�H�����B�v�B�v

�@�@�@�@�@�@���@�O433�N�@�\�Q�i�\�q�O550�`433�B�u�F�S�v�u��w�v�B

�@�@�@�@�@�@���@�O431�N�@�q�v�i�O492�`431�j�A�u���f�v�B

�@�@�@�@�@�@���@�O403�N�@�番��B�퍑���Y�̎���Ɉڍs�B

�퍑�����@�O403�`�O221

�����j�ɂ����āA�I���O770�N�Ɏ����s�𗌗W�i�����j�ֈڂ��Ă���A�I���O221�N�ɐ`�������ꂷ��܂ł̎���ł���B��������i�Ƃ����イ�������j�Ə̂���邱�Ƃ�����B�I���O403�N�ɐW���E鰁E��̎O���ɕ���O���t�H����A����ȍ~��퍑����ƕ����邱�Ƃ������B

| �����@�@�v���@�@�����@�@�t�e�@ �^���@��́@���� |

�@�@�@�@�@�@���@�O361�N�@�`�A���ׂ�p���ĕx���������͂���B�u���q�v

�@�@�@�@�@�@���@�O299�N�@�����A�����ɓ��g�B�u�����v�u��́v�u���v�

�@�@�@�@�@�@���@�O289�N�@�u�Ўq�v�u���q�v

���`�@�@�@�@�@�@�O221�`�O206

����A�t�H����A�퍑����ɓn���đ��݂��A�I���O221�N�ɒ����ꂵ�A�I���O206�N�ɖŖS�����B���ꂩ��ŖS�܂ł̊��ԁi�I���O221�N -�I���O206�N�j��`��ƌĂԁB������?�i�����j�B���ꎞ�̎�s�͙��z�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����̒��鑝�z�@

|

|

| �����x�O��鋎R�̂ӂ��ƂɌ�������Ă���n�c�鑜 |

����̉��F�@���z��̂Ɋւ��č��H�Ɨ��M�̙��z��O�u�a��c�B�����͂����ę��z���ח��������҂��֒����Ƃ���Ɛ邵�Ă����B���z���J�邳�������M�͍��H�̐ڋ߂ɑ��Ċ֖������B��풼�O�A���ǁE�����̎����ō���ł̘a�r�ƂȂ�B�r���A���H�̌R�t��䗑��͗��M�ÎE��d�������A�����E��?�E���ǂ̋@�]�ʼnʂ������A�U���ɍ��H���u汎q�A�Ƃ��ɐ}��ɑ��肸�v�Ɣl��A���ꂪ��̍��H��䗑��̕s�a�̍ŏ��ɂȂ����B

�n�c��@�����̒��鑝�z�@�@�@ |

�@�����̒����221���@�@ | �@����(���H)�@ |

| �@�@�@ | �@�@����l |

���M�ƍ��H�A�����̌��n����

|

�i1�j�����j�E�����_�@�s���H�Ƌ���l�ti�I��V�̊����u���O10252 �i2�j�����j�E�����_�@�s���H�Ƌ���l�t2.�����ƍ��H�̋��� �i3�j�����j�E�����_�@�s���H�Ƌ���l�t3.���M�̐l�ƂȂ�@�I��V�̊����u���O10266 �i4�j�����j�E�����_�@�s���H�Ƌ���l�t4.����̉�@�u���O10273 �i5�j�����j�E�����_�@�s���H�Ƌ���l�t5.�^�E���̍R���@�����u���O10287 �i6�j�����j�E�����_�@��-2�@�����̐킢�@1.�@�����̎��@�@-�@ �i7�j�����j�E�����_�@��-2�@�����̐킢�@1.�@�����̎��@�@-�A �i8�j�����j�E�����_�@�s��-2�@�����̐킢�t2.�@����l�ɂ��� �i9�j�����j�E�����_�@�s��-2�@�����̐킢�t3.�@���H�̍Ō� �i10�j�����j�E�����_�@�s��-2�@�����̐킢�t4.�@���H�̎��ɂ��� �i11�j�����j�E�����_�@�s��-3�@�^�����H�Ɗ������M�Ƃ̕��͍R���̕����I�l�@�t�u���O10336 �i�U-1�j�����j�E�����_�@�s�U���̍��c���߂����l�̏����t1.�j�啗�̉̂ƍ����̉̊����u���O10343 �i�U-2�j�����j�E�����_�@�s��-1�@�C�@�Ɛʕv�l�Ƃ̊����t2.�j���c�Ɛʕv�l�u���O10350 �i�U-3�j�����j�E�����_�@�s��-1�@�C�@�Ɛʕv�l�Ƃ̊����t3.�j�C�@�̂܂��������I��V�̊����u���O10357 �i�U-4�j�����j�E�����_�@�s��-1�@�C�@�Ɛʕv�l�Ƃ̊����t4.�j�u�����̉́v�\�≤�ւ̈��� �i�U-5�j�����j�E�����_�@�s��-1�@�C�@�Ɛʕv�l�Ƃ̊����t5.�j�Еv�l�̖��H�@�u���O10378 �i�U-6�j�����j�E�����_�@�s��-2�@�������蒆�ɂ����C���@�t1.�j�C���@�̐ꌠ�u���O10385 �i�U-7�j�����j�E�����_�@�s��-2�@�������蒆�ɂ����C���@�t2.�j�����ւ̔��Q�ƘC���̐ꉡ �i�U-8�j�����j�E�����_�@�s��-2�@�������蒆�ɂ����C���@�t3.�j���ׂ̐��� �i�U-9�j�����j�E�����_�@�s��-3�@���H�Ɨ��M�̐l���]���t1.�j�ƕ��E���i�̑��� �i�U-10�j�����j�E�����_�@�s��-3�@���H�Ɨ��M�̐l���]���t2.�j?�E�Ɓu�@�O�́v �i�U-11�j�����j�E�����_�@�s��-3�@���H�Ɨ��M�̐l���]���t3.�j���������Ɖ����̜U�E �i�U-12�j�����j�E�����_�@�s��-3�@���H�Ɨ��M�̐l���]���t4.�j���ɏ�����̊� �i�U-13�j�����j�E�����_�@�s��-3�@���H�Ɨ��M�̐l���]���t5.�j���������̋����ƕێ� �i�U-14�j�����j�E�����_�@�s��-3�@���H�Ɨ��M�̐l���]���t6.�j���ɖ]��� |

ID |

���l�� |

��� |

���v�N |

��i/�L�� | ��i/�L�� | ��i/�L�� | ��i/�L�� |

| ��v�� | �����ӂ��傤 | �O520�N���� | �j�z��� | ||||

| �C��(�����]) | �낵�傤(���������ڂ� | �O11���I���� | �Z�� | ||||

| �ǒ� | ���イ | �O720-�O645 | �ǎq | ||||

| 鸏f | �ق����キ | �ǒ��Ɠ����� | |||||

| �d���� | ���傤���� | �O?�N - �O587�N | ���� | ||||

| �V�q | �낤�� | �O6���I�� | |||||

| ��� | ���� | �@483�m�F | |||||

| ���R(�q�H) | ���イ�䂤�i����j | �@480�m�F | |||||

| �E�q | ������ | �O551�`479 | �_�� | �u�ՁE���E���E�t�H�v | |||

| ��q | ����� | �O400�̑O��70�N�ݐ� | ��q | ||||

| ���q | ������ | �O369�� - �O286�� | ���q | ||||

| �Ўq | ������ | �O372�N -�O289�N | �w�Ўq�x�i�������j | ||||

| �n�q | �ڂ��� | �O470�`�O390���H | �n�q�\��咣 | ||||

| 䤎q | ����� | �O4���I�� | 䤎q | ||||

| �k�� | �悤 ���� | �O370��? - �O319��? | ����i�������j | ||||

| ���� | ������ | �O340���`�O278�N | ���� | ��� | �V���� | ||

| ���� | �͂��� | ���ځ@ | ���N�� | ||||

| �v�� | �������傭 | ���� | ��فE�^���͋� | ������ | �_���� | �Α^���� | |

| �ؔ�q | ����т� | �O280�N? - �O233�N | �ؔ�q | ||||

| �t�e | ������ | ����-�O227 | �Ր��� | ||||

| ���z | �肵 | �O284�N�|�O208�N | ��� | ||||

�@�@�@�@

����ʎ��l�ꗗ�ֈڍs

�`�@�@�O221�`�O206 |

|||

�� |

�O���@�I���O206�N - 8�N |

||

| �@�@�@�@�@�V�@�@�@8�N�@�`�@23�N | |||

�㊿�@�@�@25�N�@�`�@220�N |

|||

| �@鰁@220 - 265 | �@���@222 - 280 | �@冁@221 - 263 | |

| �@ | |||

2.�O������O������

���o�E�^���E�Î��ɂ��� ��҂Ƃ��̎�

���O���@�@�@�O202�`�@8

�`�ŖS��̑^���푈�i���H�Ƃ̑����j�ɏ����������M�ɂ���Č��Ă�ꂽ�B������s�Ƃ����B7�㕐��̎��ɑS�����}���A���̐��͖͂k�͊O�ÁE��̓x�g�i���E���͒��N�E���͓����܂ŋy���A14��}�q�d�̎��ɏd�b�̉��͂ɂ��ӒD�����U�͖ŖS�A���̌㊿���̖T�n�c���ł��������G�i������j�ɂ��ċ������B�O���ɑ���������㊿�ƌĂԁB

| �����N���̂����� | �@�����N�@ �@���c�i���M�j �@�@�����@ �@�������@�@�@��-����(���O)�@ �@���N�@�@ �����@�@ �h���@ |

���V�@�@�@�@�@8�`�@23

�O���̊O�ʂł��������͂��O���Ō�̍c���q�̛}�q�d���T�����ė��Ă��B����̎��A���͂͐V�s��i�V�s�͌t�B��z�S�ɍ݂�j�ɕ�����ꂽ���Ƃɂ�荑����V�Ƃ����B

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �@ �앶�N�@�@ �k�Y�@ �@�ǕV |

���㊿�@�@�@25�`220

�������̍c�����G�i������j���A���͂ɖłڂ��ꂽ�����ċ����ė��Ă��B�s�͗��z�B�������㊿�Ŗ����ɂ͒����E�����ւƑJ�s�j�B�ܑ�̌㊿�ƕ���킵���̂ŁA���݂ł͓����ƌ������Ƃ������Ȃ��Ă����i���̏ꍇ�A�����ɓs�����O���𐼊��Ƃ����j�B

| ���@�@80�N | �njŁi32 - 92�j�u�����v | |

| ���@�@90�N | ���[�i27-90�j�u�_�t�v | |

| ���@101�N | ��省i30-101�j�u�����B���e�v�u������e | |

| ���@116�N | �Ǐ��i���ڔnjł̖��j�@�u���r�v�njł́u�������v�̉��M�B | |

| ���@139�N | ���t�i78-139�j�u�_�����v�A�V�����Z�A�n�k�v�����B | |

| ���@142�N | �����i77-142�j�u���E���v | |

| ���@145�N | ����i90-145�j�u�^熏͋�v | |

| ���@175�N | ��ֳ�i132-192�j�Õ����S�A�u�ƒf�v�u��Y�W�v | |

| ���@182�N | ���x�i129-182�j�u�t�H���r���e�v | |

| ���@184�N | ���p�i�H-184�j�@�物�Б��ɂ��A�h���Ђ̗��h�@������A�Q�Y�������ēV�������B |

| �L���A���������킹�A�������̕��w�҂������̕��d�ɖ���A�˂Ă͂��邪�A���ł������Ȃ̂��������q�ƌĂ�镶�w�҂����ł���B �E�Z�E�ԁE�����E����E������E����E薃E�玵�l�̂��āA�����̎��q�ƌĂԁB ����ɉ����āA�������w�̗i��҂ł���A�ꗬ�̎��l�ł����������ꑰ�̑����E�����E���A��3�l�i�O���ƌĂԁj��Ƃ��A�������O�����q�ƌď̂��邱�Ƃ�����B |

|

| �܂��A�ɋԁE�H���E����E��?�E��?�E�����Ƃ������������w�҂������A���̌������w�Ɍg���A�傫���v���������d�̈���ł���Ƃ���Ă���B | |

| ���n�̖��@(200�j | |

| ���n�̐킢�́A�����㊿������200�N�Ɋ��n�ɉ����đ������͏ЂƂ̊Ԃōs��ꂽ�킢�B�ԕǂ̐킢�E�Η˂̐킢�Ƌ��Ɂw�O���u�x�̎���̗��������t����d�v�Ȑ킢�ƌ����B ���`�ł͐���I�ՂɊ��n�ōs��ꂽ�킢�݂̂��w�����A�L�`�ł��͏ЂƑ����̈�A�̍R�����܂ޑ傫�Ȑ�����w���B |

| ���@209�N | 䤉x�i148-209�j�u�\�Ӂv�O�����������ҔN�j�w���I�x�̕ҎҁB䤉x�́w���I�x30�т������������B �w���I�x�́w���`�x�Ɠ����ҔN�̂őO��406�N�Ԃ̗��j���L�������̂ł���B |

|

| ���@212�N | ��Z�i�H�@-212�j�������m�̈�l�B��(������)�͌���B��?�̒�q�B�͓���̐l�B�����Ɏd���A���͎i��R�d�Վ��B�����������ǂ�A�펖�̞���(�����Ԃ�)������� | |

| ���@216�N | �����A鰉����i���B | |

| ���@217�N | �����i170-217�j�u���_�v�B2���㊿�����̐����ƁE���l�B ���͈̒��B �B�k�C�S�����̏o�g�B �������q�̈�l�B | |

| �����i177-217�j���𒇐�Ƃ����A�R�z�S�������̐l�ł���B �\�c���̉��P�A�c���̉����͂ǂ��������ɎO���ƂȂ����B | ||

| ���i�@-217�j�� �Ԃ́A�����㊿�����̕����B�������q��1�l�B���͍E���B���B�L�ˌS�˗z���̏o�g�B �͂��߉��i�Ɏd���A���߂��B���i�������n�ł�}�菔���̍��Y�ɏ㗌�𑣂����Ƃ��A����ɖҔ����Ă���B���i�̎���͙b�B�ɓ������A�͏Ђ̖����ƂȂ�B���n�̐킢�̑O�A�͏Ђ������S�y�ɔz���������œ|�̞������������B | ||

| ������k��+�Ձl�i�@-217�j������́A�����㊿�����̐����ƁE���l�B���͓��l�B���B���S��ڌ��̐l�B�������q�̈�l�B���͉��c�B��͉�?�B�����͉����B���c���͉���B �����ɏ����o����ď告�����ɔC����ꂽ�B��ɑ����̎O�j���A�̏��q���o�āA�܊����Y�����w�ƂȂ�B������217�N�A�ؖk�ŗ��s�����u�a�ɂ�莀������ | ||

| �����i�@-217�j�� ��́A�����㊿���ɑ����Ɏd�������w�ҁB���͌����B�������q�̈�l�B?�B�������J�z���i���݂̎R���ȑ��s�J�z���j�̐l�B���̏@���̗����̑��B | ||

| ���@219�N | �����A���������̂��B | |

| ���@220�N | �����f�B鰉������ْ��p�~�A����ɂ��B���ŖS�B | |

| ���@221�N | �����A冊��̏����ƂȂ�B | |

| ���@229�N | �����A���ƂȂ�B���̔N����A265�N�܂ŁA�O���C���ƂȂ�A�헐�͑����B�V���I�B�َv�z���嗬�s���A�u���k�̕��v���N����B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@���@000�N�@

�@�@�@�@�@�@���@101�N�@

| �@�����N�@�@�@���@�p�@�@�@��@�W�@�@�@��@���@�@�@�H�@�t�@�@�@�ց@�H�@ �@���u���@ �@���@���@ |

| �@�@ | 022 | ���� | ������ | �O247�\�O195 |

| 023 | ���H | ������ | �O232-�O202 | |

| 024 | ����l�@ | ���т��� | ���ځ@�@�@�i���H�Ɠ������j | |

| 025 | ���R�v�l | �Ƃ�����ӂ��� | �O206���@�ݐ� | |

| 026 | �鋕��� | ���カ�傱�����傤 | �O200�|�O177 | |

| 027 | �@�E���� | �������� | ���ځ@-�@�O140 | |

| 028 | �@�ɋb | ���� | ���ځ@-�@�O140 | |

| 029 | �@��� | ������ | �O228�|�O156 | |

| 030 | �@�G������i���N�j | ���������� | �O130�@�]�@�s�� | |

| 031 | �@���� | �����傤 | ���ځ@-�O140 | |

| 032 | �̓쉤���� | �킢�Ȃ��E��イ���� | �@���ځ@-�O140 | |

| 033 | �i�n���@ | ���������� | �O179�N-�O117�N | |

| 034 | �앶�N | �����Ԃ� | �O179��-�O117�� | |

| 035 | ���N | ��イ�������� | �O105�N�G���ɉł��B | |

| 036 | ������ | �Ƃ����イ���� | �O176�\�O104 | |

| 037 | �i�n�J | ������ | �O145�\�O86 | |

| 038 | ����@(���O) | �ԂĂ� | �O156-�O87�N | |

| 039 | ������ | �Ƃ��ق����� | �O161��-�O87�� | |

| 040 | �����N | �肦��˂� | �O140��-�O87�� | |

| 041 | ���h���U | ���������� | �O�s��-�O80�N | |

| 042 | �ؗe�v�l | ���悤�ӂ��� | ��̍ȁA������ | |

| 043 | ���� | ���傤�Ă� | �O94-�O74 | |

| 044 | ���� | ���傤 | �O�@�s��-�O74 | |

| 045 | 跌� | �������� | �@���ځ@-�O68 | |

| 046 | �h�� | ���� | �O142-�O60 | |

| 047 | �k�� | �悤 ���� | ? - �O54�N | |

| 048 | �����N | ���� ���傤���� | �O1���I�� | |

| 049 | �Ǽ���� | �͂� ���傤�� | ���v�N�s�� | |

| 050 | ���� | ��イ���� | �O77-�@�O�@6 | |

| 051 | ��� | ���傤 �Ђ��� | ? - �O1�N | |

| �@ | �V | |||

| ��-01 | �g�Y | |||

| ��-02 | ���� | |||

| �@�@ | ||||

| ����-001 | ���� | ��傤���� | �s�ځ@�㊿ | |

| ����-00 | �n�� | �� ���� | �O14 - 49 | |

| ����-00 | �nj� | �͂� �� | 32 - 92 | |

| ����-00 | ���t | ���傤 ���� | 78 - 139 | |

| ����-00 | ���� | �� �䂤 | ���v�N�s�� | |

| ����-00 | ||||

| ����-00 | ��ֳ | �����悤 | 133-192 | |

| ����-00 | �`�� | ���� | �@�@147���ݐ� | |

| ����-00 | �E�Z | �����䂤 | 153-208 | |

| ����-00 | �h���N | ����˂� | �@�s�ځ@�㊿�Ŋ��� | |

| ����-00 | �v�q�� | ���������� | �@�s�� | |

| ����-00 | �h���ʍȁ@�@�� | ���͂����傭�� | �@�s�� | |

| ����-00 | ⅌��� | �Ƃ�����̂� | �@�㊿�ɍݐ� | |

| ����-00 | ���(��P) | �������� | 162-239 | |

| ����-00 | ������ | ���傩��傤 | 181-234 |

�@�@

| �O������ւ̓� | ||

1. |

���n�̖��@(200�j�@ | |

2. |

�ԕǂ̐킢(208�j | |

3. |

�������w�̕��w�� | |

4. |

�����̐��� | |

5. |

���Ђ̗��̏I�� | |

6. |

�����̋�Y | |

7. |

���i�̗D���A�\�페�̗� | |

8. |

�����̑䓪 |

�O�������@�@184�`229

���Ђ̗��̖I�N�i184�N�j���琼�W�ɂ�钆���ē���i280�N�j�܂ł��w���B229�N�܂ł�鰁i����c��F�����j�A冁i冊��j�i����c��F�����j�A���i����c��F�����j�������B�@�O���C��

��鰁@�@�@�@�@220�N - 265�N�j

�����̎O������ɉؖk���x�z���������B��s�͗��z�B�����̉����ł��邱�Ƃ��瑂鰁A���邢�͖k鰂ɑ��đO鰂Ƃ��i���̏ꍇ�͖k鰂���鰂ƌĂԁj�����B45�N�Ԃ��������Ȃ��������������A鰁E冁E���̐퍑�j��`�����O���u�i�w�O���u�x�w�O���u���`�x�Ȃǁj�Ȃǂœ`���A���{�ł�鰂͔ږ�Ă��L�q�����u鰎u�`�l�`�v�Œm���Ă���B

�����@�@�@�@222�N - 280�N�j

�O������ɑ��������]����Ɍ��Ă������B���͑��i����j���ŁA��s�͌����i���݂̓싞�t�߁j�B�����A�����Ƃ��Ă��B222�N�Ƃ����̂́A����܂�鰂ɑ��ď̐b���Ă��������������ƌ����V�����������g���n�߁A鰂���̓Ɨ���錾�����N�ł���

����@�@�@�@�@221�N - 263�N

�����̎O������ɗ������b冂̒n�i�v�B�j�Ɍ��Ă����B冂�鰁A���Ƌ��ɎO��������`�������ꍑ�ł���B�b冁i���݂̎l��ȁE�Ζk�Ȉ�сj��̓y�Ƃ��A���s��s�ɒ�߂��B���ۂɂ�鰂̕��鑂�����㊿��łڂ��đ��ʂ������ɁA���̐������p�����̂Ƃ������ߊ��������ȍ����ł���B

| �@ | ||||||||||

�@�@��L�ƂƂ��Ɂ@�O������ |

||||||||||

�@�i�|�т̎����j

3���I�̒����E鰂̎��㖖���ɁA�������萴�k���s�Ȃ�����ƌ�V�����A���L�̎��l�̏́B 薐� ���N �R�� ���� 薙� ���G ���^ 薐Ђ��w���I���݂ł���B���̎��R�z���Ȍ����́w�����V��x�ɋL����Ă���A�㐢�̐l�X����h������Ă���B

�@

�@

����ʎ��l�ꗗ�ֈڍs

�R�D�W�A���W�A�܌ӏ\�Z���A��k�������@�̒�������

���W�@�@�@�@�@265�N - 420�N

�i�n����鰍Ō�̌��邩��T�����Č����B280�N�Ɍ���łڂ��ĎO��������I��������B�ʏ�́A���z�i�O��j�ɉؖk��D����U�ŖS���A��J����317�N�ȑO�𐼐W�A�Ȍ�𓌐W�ƌĂѕ����Ă��邪�A���W�A���W���Ƃ��P�ɁA�W�����̂��Ă����B���W����̉ؖk�͌܌ӏ\�Z������Ƃ��̂����B

| 69 | 70 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||

| �@�@�@�@�@ | ���� | ���� | �N�x | ���v | ���@ | ���_ | �N�� | |

| �s�� | ���� |

�����W�@�@�@317�N - 420�N

�����̐��W�����������̊��i�O��j���łڂ��ꂽ��ɁA���W�̍c���ł������i�n�͂ɂ���č]��Ɍ��Ă�ꂽ�����ł���B���W�ɑ��j���ł͓��W�ƌĂ�ŋ�ʂ���B

�܌ӏ\�Z������@304�N�̊��i�O��j�̋��N����439�N�̖k鰂ɂ��ؖk�̓���܂ł��w���B�܌ӏ\�Z���́A�����ؖk�ɕ������S���������E���Ƃ̑��̂ł���B�Ȃ��\�Z���Ƃ͖k鰖����̎j��������������w�\�Z���t�H�x�ɂ��ƂÂ����̂ł���A���ۂ̍�����16������B�㊿��������k���V�q�����̉ؖk�ڏZ���i��ł������A���W�̔����̗��ɂ����ď����̌R���͂𗘗p�������߂ɗ͂����A�i�Â̗��Ƃ��Ĕ����������B

| �@����(���W)�@�@��㺔V�@�@�������i�����j�@�@�m���@ |

��k���@�@420�`589

�v420�N�̌�������589�N�@�ɂ�铝��܂ł̎���

���v�i420�`479)��k������̓쒩�̉����B����̏��̑v���⋧�������Ă��v�ȂǂƋ�ʂ��邽�߂ɁA�鎺�̐����痫�v�Ƃ��Ă��B

�����i479�`502�j��k������ɍ]��ɑ��݂������B�쒩�̈�B�k���̖k�Ă�t�H�퍑����̐ĂȂǂƋ�ʂ��邽�߂ɓ�āi�Ȃ��j���邢���J�āi���傤�����j�Ƃ��Ă��B

�����i502�`557�j��k������ɍ]��ɑ��݂��������B

���i557�`589�j��k������ɍ]��ɑ��݂������B�쒩�̍Ō�̉����B

���k鰁@�@386�`535

���̎����A�]��̊J�����ꋓ�ɐi�݁A����@�Ⓜ�̎���A�]��͒����S�̂̌o�ϊ�ՂƂȂ����B�쒩�ł͐����I�ȍ����Ƃ͑ΏƓI�ɕ��w�╧��������������߁A�Z�������ƌĂ��M���������h���āA�������≤㺔V�Ȃǂ������B

����鰁i535�`556�j�k���̍��̈�B���J�ւ̐����Ŋ֒��𒆐S�Ƃ����Ő}�������̌Ăі��B�{���̍����݂͂�鰂ł���B���ꂼ�ꂪ鰁i�k鰁j�̐��������F���Ă����B

����鰁i534�`550�j�k���̍��̈�B���J�ւ̓����Œ����𒆐S�Ƃ����Ő}�������̌Ăі��B�u�k鰁v�u��鰁v�u��鰁v�́A����������̎j�Ƃ��X�セ���Ăт͂��߂����̂ŁA�{���̍����݂͂�鰂ł���B

���k���i556�`581�j�N�ڂ̉F�����ɂ���Č��Ă�ꂽ���B�����͒P�Ɏ��ł��邪�A�I���O11���I�̎��Ƌ�ʂ��邽�߂ɖk���ƌĂԁB

���k�āi550�`577�j�����ɂ���Č��Ă�ꂽ���B�����͒P�ɐĂł��邪�A�t�H�퍑�����쒩�̐ĂȂǂƋ�ʂ��邽�߂ɖk�āE���ĂƌĂԁB

| ��k�� �k鰁`�� 386�`589 |

�� ���i�B �@�x��j |

���^ | ||||||

| ���@�� | ���� | �J�� |

| �ӗ�^�@�@�牄�V�@�@鸁@���@�@�@�@�Ӂ@���@�@�@�h�����@�@鸗ߝ��@�@�E�t�]�@�@�C�@���@�@�Y�@��@�@���@���@�͗����@�@�� �@�Z�@�@�߁@���@�@�J���������@�@���@���@�@䗁@�_�@�@�@�@�@�@ |

�i

| �܌ӏ\�Z ���@ 301���` 439 ��k�� 420�` 589 |

���W | 317�` 420 |

���� | ��㺔V | �������i�����j | �m�� | �B�� | �Ώ@ | ||

| �v | 420�` 479 |

�ӗ�^ | �� ���V | �ӌb�A | �Ӑ鉓 | ���j | �i���� |

|||

| �k� | 386�` 535 |

鸏� | 鸗ߟ� | �]�� | 䗉��@ | |||||

| � | 420�` 479 |

�Ӓ� | �C �� | ���� | ���Z | |||||

| �͗��� | ���� | �]�� | ��ˉ��J�q�� | 䗉_ | ||||||

| �� | 502�`557 | �J���E������ | ���̊ȕ��� | 䗉_ | ���� | ���� | ||||

| ���J | �� �� | �ΐM | ���� | �J�`�� | ||||||

| �� | 557�`589 | ��� | �A�R | |||||||

| �@ | 581�` 618 |

�k �f�@ | �L���t | �ϓ����E�k�Y | ||||||

���@�@�@�@�@581�`618

����́A�ϓc���E�d�f�����E�{�����Ȃǂ�i�߁A�����W������ڎw�����B�܂������ɋ�i�����@��p�~���A�����ɂ���Ď��͂𑪂�ȋ����̗p�����B�������A��p������́A�]��E�ؖk�����ԑ�^�͂����݂�����A�x�d�Ȃ鉓�����s�������߂ɁA���O�̕��S�����債���B���̂��ߔ_���������N���A618�N���@�͖ŖS�����B

| �@�k�f�@�@�L���t�@�@�ϓ����E�k�Y�@ |

�S.�]��

�@�@�] ���i���� ����A444�N - 505�N�j�́A������k������̕��w�ҁB ���͕��ʁB �{�т͍ϗz�S�l�錧�i���݂͓̉�ȏ��u�s�������j�B�����m���̏o�g���������C���˂Ƌ@�q�ŐT�d�ȏ����ɂ��C�쒩�̑v��ĥ��3���Ɏd���āC�����̒n�ʂɒB�����B���l�Ƃ��ẮC����i����₭�j�ƂƂ��ɗ������\����B���Ƃɖ͋[�̎��ӂƂ��C���̒����Ȏ��l�̍앗���I�݂ɖ͂����q�G�̎��r30��́C�s���I�i����j�t�ɂ����߂��Ă悭�m����B�ق��Ɋ����I�Ȕ����q�ʕ��r�q�����r���ނ̕��w�̈�ʂ������B�s�]���W�t9���͂قڌ��`�̂܂ܓ`���B

��ˉ��J�q��

�J �q�ǁi���傤 ����傤�A460�N - 494�N�j�́A�����쒩�̐Ă̕���̑�2�q�ł���B���͉_�p�B�����拂����B��ˉ��ɕ������A��Z�q�Ə̂����B��đ���̕��l�ł���A�o�T��j���A�V���ɂ��ʂ��Ă������A���T���ł��D��ŁA���b���q��Ƌ��ɕ��������ɒʋł��Ă����B�i�����i483�N - 493�N�j�Ɏi�k�E�����߂ɔC������ƁA�{�ĎR�̓@�Ɉڂ�A�����ꗬ�̕��l����{�ĎR�̐��@�ɏ������B���ł��������J���E����E�Ӓ��E���Z�E�J�[�E䗉_�E�C�сE��?��8�l�́A�u��˔��F�v�Ə̂�����B

��ɓ@���ō։����A���b��O�m���W�߂��B�܂��A�ꐶ�U�ɂ킽���Č��d�ɍ։�����邱�Ƃ肵�āu��Z�q�v�Ǝ��̂����B�@���ɂ́A�Õ����N�W���āA�L���V���̕��͂̏W�^���s�Ȃ������߁A�u�����̐���Ȃ邱�ƁA�]���ɖ������炴��Ƃ���v�ƕ]����ꂽ�B���l�w�҂�ɂ́w�l���v���x1000�������^�����A���m�����ɂ́w�o�S�V���x���q�������B

�܂��A��ˉ����g�̕����M���L���������Ƃ��āw��Z�q��Z�@��x������B

����ʎ��l�ꗗ�ֈڍs

4.���@�@-�@�����A�����A�����A�ӓ�

�����@�@�@�@618�`907�@�@�@�� �����E�����E�����E�ӓ�

�@�@�������@��łڂ��Č��������B7���I�̍Ő����ɂ́A�����A�W�A�̍����n�т��x�z�����鍑�ŁA���N������݊C�A���{�ȂǂɁA�����E�����Ȃǂ̖ʂő���ȉe����^�����B���{�͌����g�Ȃǂ𑗂�A894�N�i����6�N�j�ɐ������^�̈ӌ��Œ�~�����܂ŁA�ϋɓI�Ɍ𗬂𑱂����B�Ȃ��A690�N�ɕ����V�ɂ�蓂�����͔p����ĕ������������Ă�ꂽ���A705�N�Ɏ��r���ē��������������Ƃɂ��A���̎�������̗��j�Ɋ܂߂ď��q����邱�Ƃ��ʗ�ł���

���̗��j��300�N�ɂ킽��A���ɒ����A�܂�����̊Ԃ̎Љ�ϓ����傫���B��ʂɁA���̗��j�������A�����A�����A�ӓ���4���ɍו����Ēʊς���B

�����@618�N�`712�܂ł̖�100�N�B�@�����̎��l����

�@�O��̘Z������̗]�����A�@�ׂʼnؗ�Ȏ�����g��Ƃ���C����`�I�Ȏ������嗬�ł���B�{��̎��d�ɂ�����c��Ƃ̏��a�������̎����̒��S�I��i�ƂȂ��Ă���B��\�I���l�ɂ́u�����̎l���v�ƌĂ��A�@���u�E�A�k�v�E�Bḏ����E�C�p�o���̂ق��A�ߑ̎��̌^�������������������V���̒�?���E�v�V��Ȃǂ�����B����ɂ��������Z���̈╗��ᔻ���A���̂̕��Â���Ď���̐����̐��I���݂ƂȂ����q�V�����ꂽ�B

���@�����̎��l����

| �@ �@�@鰒��@�@�㊯�V�@�@���u�@�@ḏ����@�@�p�o���@�@����ŁE������@�k�v�@�q���@�㊯�U�Z�@�@�v�V���@�@������ |

�����@�@712�`765�@���@�c��̎���@�����̎��l����

�@�@����̍Ő����f���A�����̗D�ꂽ���l��y�o���������ł���B�C���Ɠ��e�����a���������́A����܂ł̒������̂̓��B�_�������Ă���B��\�I���l�ɂ́A�������̎j��ł��ō��̑��݂Ƃ���闛�����m���_�Ƃ��āA�����E�Ѝ_�R�E���Q�E���K�E�������Ȃǂ�����B�@

���@�����̎��l����

�@���ዕ�@��Z�@�����@�h���@�m��s�@�����@������@��m���@�����@���V���@�Ѝ_�R�@���F�@�����@�k�M���@�����@�@�����@������@���q���@�������@�����@���K�@����@�t�f�@�Ɏ��@���q���@�������@�m�������@�팚�@���h���@�������@��n�@᧑R�@�L���@������ |

�����@�@766�`835�@�@�����̎��l�����@

�@�������ł́A���Ղȕ\�����d���������E��ꠂ�́u�����́v�����ꂽ����A���I�œ���ȕ\�������p����ؖ��E����Ȃǂ̈�h�����݂���ȂǁA�����͑O��������l������X���������A���ꂼ�ꂪ���ʂȐ��i�������d���`�������B�܂��ؖ��E���@����ɂ��A�Z���ȗ��嗬�ƂȂ��Ă����u�l�Z�w�U�́v�ƌĂ��C����`�I�ȕ��̂����߁A����ȑO�̒B�ӂ��d�镶�̂�͂Ƃ���A�V���ȕ��̂̑n�o�����ꂽ�i�u�Õ������^���v�j�B�ؖ���̎��݂͎��̑v��̕��w�҂Ɉ����p����A�㐢�A�ނ�Õ��^���̎哱�҂��u���v����Ɓv�Ƒ��̂���B

���@�����̎��l����

| �@ �@�����@�@�@�A�N�@�@�ˈ��@�@����@�@�@�������@�@�@�Տf���@�@�i���@�@�k�����@�@�Ԉ��@�@�@���H�@�@�@�ڋ��@�@�@��d�@�@�@�Ѝx�@�@�@�����t�@�@�����@�@�����@�����`�@�@���@���@���v�@����@�����ՁE���y�V�@���Z���@�ؖ��@���p�@�����@��䕨�@�@�ɓ��@�@���a�@�@���E�����@�@�@�L���@�@�@�L�� |

�ӓ��@�@836�`907�@�ӓ��̎��l����

�@�ӓ��͑@�ׂŊ����I�Ȏ������嗬�ƂȂ�B��\�I�Ȏ��l�Ƃ����m�q�E�����B�E����ρE�葑�E�ؖ�������B����ɂ͉����̐��ނɔ����Љ�̓�����J���A���̂ɂ��Љ���v��i��������x�E���T�ւȂǂ̎��l������Ă���B

���@�ӓ��̎��l����

| ���g�@�@�m�q�@�@�����@�@�����@�@�����B�@�@������@�@��Ꝗ��@�@����x�@�@�A���@�@�����@�@���Y��@�@���F���@�@�����@�@���@�@�����@�@�������@�@���E�@�@��Β��@�@�����@�@�����@�@�@�m䤒��@�@����@�@�葑�@�@�`����@�@�����@�@ |

�@�@��������̎��l�������̎��l�������̎��l�������̎��l���ӓ��̎��l

����ʎ��l�ꗗ�ֈڍs

5.�ܑ�\���A�v�@-�k�v�A��v

�ܑ�\���@�@���̖ŖS����v�̐����܂ł̊Ԃɉ��͗���𒆐S�Ƃ����ؖk�������܂̉����i�ܑ�j�ƁA�ؒ��E�ؓ�Ɖؖk�̈ꕔ���x�z�������n�������i�\���j�Ƃ����S��������ł���B

�@�@���ܑ�\���A�v�A���A���A���A�ߌ���̎��l����

|

|

| �@�@ �@�@�x���@�@�C�c���@�@���I�@�@���ێR�@�@�����i��q�j�@�@�����@�@���U�@�@�h�����@�@�Օ����@�@�����@�@���@�@�@�@�@�@�m�\�@�@�������@�@���F���@�@���R���@�@�k�ݗ��@�@������@�@���V���@�@�Ӟc�� |

���v�@�@�@960�`1279�N�@�@�@�k�v�̎��l

�@�����̋��S�Ɩ����̐����ɔ����A�c���Ǝ�������z���A�s����������ɑ�������i���A���������܂�A���݂Ɏc����Ă��܂��B

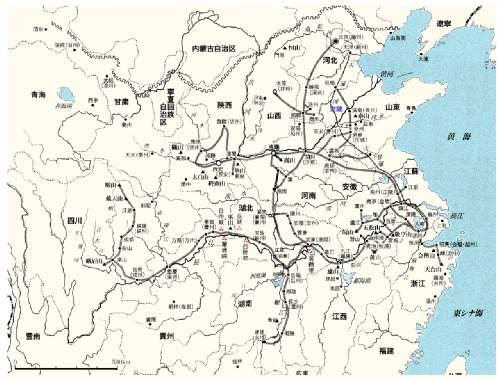

�@�@�Ƃ�킯�A�v��ł͖k���ɔ����̍��ƁE�Ɂi�_�O�j�A���Ă�����A�ؖk���������A����ɗɂ̖ŖS�̌�́A���^�i��̖��B�����j�̋�������A�ؖk��}���A�₪�āA���N�V�ς̌�́A�������̍��ƁE�v�͍]�씼�ǂɒǂ����ꂽ����������܂��B�i�k�v�n�}�j�@���ɖ��N�V�ό�A�]��̑v�i��v�j�́A�����̒D���ڎw���A���ƁA�₪�Ă͌��ƍR�����A���̐��E�ł͔R���オ��A�\�a�ɍۂ��ẮA�����ӎ�����������オ��܂���</FONT>

�@�@�@�E�k�v�@�@960�`1127�@�@�E�Ɂ@916~1125�@�@�E���ā@1038�`1227

�@�@�@�E��v�@1127�`1279�@�@�E���@1115�`1234

| �k�v�@960�`1127 �@�@����@�@�h�w���@�@���i�@�@����@�@���z���@�@�\���@�@�i�n���@�@�������@�@�h���@�@�x�J�i�ӂЂ@�@�h�g(�h����)�@�@�h�Q�@�@�v�]�@�@���U�@�@������ |

�@�@�@�@�@��v�@1127�`1279

���@���@�@1115�N -1234�N�@�@�@�@�@���E������ȍ~�̎��l

�i����1115�N -1234�N�j�́A�����i���傤�j�Ƃ������A�����k�������x�z�������^���̉����B

�����͊��玁�B�ɁE�k�v��łڂ��A���Ă������A�����씼�̓�v�ƑΛ��������A�����S���鍑�i���j�ɖłڂ��ꂽ�B�s�͏��߉�J�i�㋞��J�{�A���݂̍����]�ȁj�A�̂������i���s�勻�{�A���݂̖k���j�B

���͖k�v��łڂ������A�����ւ̋}���Ȋg��͋��̌R���I�Ȍ��E�_�������炩�ɂ����B���@�͉ߓx�̕��S������邽�߁A�ؖk�Ɋ��l�ɂ����S���Ƃ����������đv�̎c�����͂Ƃ̊Ԃ̊ɏՑ̂ɂ��悤�Ƃ����B���@�͂͂��ߑv�̍ɑ��ł��������M�����c��ɐ����A������^�Ƃ������B���������M���͋��R�������グ��Ƃ����ɑވʂ�錾���A�ԏ@�̒����\�i���@�j���c��ʂɂ���^���ɉ�������B

���̌�A��\��͓�ɓ���A����̖k�v�c�����͂��������ē�v�𗧂Ă��B���͂���ɑ��钦���𖼖ڂƂ��čēx�̓쐪���J�n���A�̉͂̐��܂œ쉺���Ċx��炪������`�E�R�Ɛ�����B

���Ɠ�v�o���ł̘a���h�Ɛ푈�p���h�̐��͌�ނ̖��A1142�N�ɗ����̊Ԃōŏ��̘a���ꂽ�i�Ћ��̘a�c�j�B���̘a��͑v�͋��ɑ��Đb���̗���Ƃ�A�Ε��N�x�������Ƃ��߂�ȂǁA���ɂƂ��Ĉ��|�I�ɗD�ʂȓ��e�ł��������A�����̓������ɂ�铝��܂Ōp�����邱�ƂƂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@���D��

�����@�@�@1271�`1368�N�@�@�@�@���E������ȍ~�̎��l

���i����j�́A1271�N����1368�N�܂Œ����ƃ����S�������𒆐S�Ƃ����̈���x�z���A���̌�͖k�֓���A�V�q�����Ƃ��Ă͍ŏI�I�ɂ�1635�N�܂ő������������S���l�����ł���A�����S���鍑�̍c�钼�����P�̂ł���B�����i���傤�j�Ƃ������B�����̍����͑匳�i��������j�B

���������Ƃ��Ă̌��́A�k�v����i1127�N�j�ȗ��̒������ꐭ���ł���A���̖k����͖��i1368�N -1644�N�j�����������������p���B�������A��q����悤�ɁA���͐��x����^�c�̓����ɂ����āA�����S���鍑�Ɏp���ꂽ�V�q���Ɠ��L�̐��i�������A�p���Ń����S���鍑���`���I�Ȓ��������̗ތ^�ɕω��������̂ł���Ƃ����悤�Ȍ��������邽�߂ɁA�V�q���̍����w���E���X�Ƃ������p���ē��ɑ匳�E���X�ƌĂԂׂ��ł���Ƃ���ӌ�������B

| �n�v���@�@�@�@�@�@ |

�����@�@�@1368�`1664�N�@�@�@�@���E������ȍ~�̎��l

���i�݂�j�@1368�N -1644�N�@�@�����Ƃ������A�����̗�㉤���̈�B�喾�ƍ������B�錳��������k�֒����Č������A�ŖS�̌�ɂ͐������̍Č���ڎw���얾�����𐧈����Ē������x�z�����B���ɑ��A���@���k��1351�N�ɍg�Ђ̗����N�����Ɣ����͏u���ԂɍL�������B�g�ЌR�̈���̏��̂ł������n�_�o�g�̎錳���i���c�E�^����j�͓싞�������ɒ��]����̓���ɐ������A1368�N�ɖ������������B�����̒���ȓ�̒����͖��ɓ��ꂳ���B�]�삩��a�����������������ꂵ���͖̂������߂āA�B��ł���B

| �@�@���c�E�錳���@�@���@�[�@�@���@���@�@���F�}�@�@���@���@�@���z���@�@�C���@�@���� |

�����@�@�@1636�`1912�N�@�@�@�@���E������ȍ~�̎��l

�@���̃T�C�g�ł͓��ɓ��E�v����𒆐S�Ɏ��r������Ă����܂��B�ł��邾���A�K���_���ɐG��Ȃ����Ƃ�O��Ɏ��l�̔w�i�A�v�z�A���A�]���̍l�����ƑΔ䂵�čs�����Ǝv���܂��B���������āA���ȍ~�̗��j�I�L�q�͏��Ȃ����Ƃ��������肢�܂��B

| �@���̋��@�@�ډ����@�@�a�\�@�@�^�G�S�@�@李k���@�@���V���@�@�������@�@���@���@�@���[���@�@�H ���@�@�@�D�v�@�@�@�V���@�@�@�@�ё� |

�@

����ʎ��l�ꗗ�ֈڍs

�@�@�@�y�[�W�̐擪���@�@

15�̊��������T�C�g

�I�@��V |

�@