- �g�b�v

- ���Ӂ@��v���l�̊T��

- ���I�E���i�E�Î����̎��l

- �����I�̎��l

- ���l�@����w�i�T��

- ���E���̎��l

- �O������̎��l

- �Z�������Ǝ��l

- �vꎗ����l

- ���I�@�ژ^

- ���i�V�r�S���@���

- �Î����@���E�Ɉ�

- �����V��

- ���S踗��@�@������i��+�v�j

- �������l �ꗗ

- ��E�܌ӏ\�Z���E��k���E�@�̎��l

- �@���l

- ���j�̗�

- �� �����E�����E�����E�ӓ�

- �ܑ�\���@�v

- �k�v�̎��l

- ��v���l

- ���E������ȍ~�̎��l

- �ԊԏW

- �����_005�@���@�����ƕ��w

- �I��V��������UBlog

- 粍ǎ��̎��l

- �����E�m��E���ہ@�֘A�N��

- �����̒����221��

- ���ہ@�ÓI�R����̎�

�����E�����E�v���@�������w020

�I��V�́@�������l���ӂ̃T�C�g

�@�@�@�@�@�@���玍�l�@

���玍�l

���@�O������Z���A�@�A���̎��l�ē�

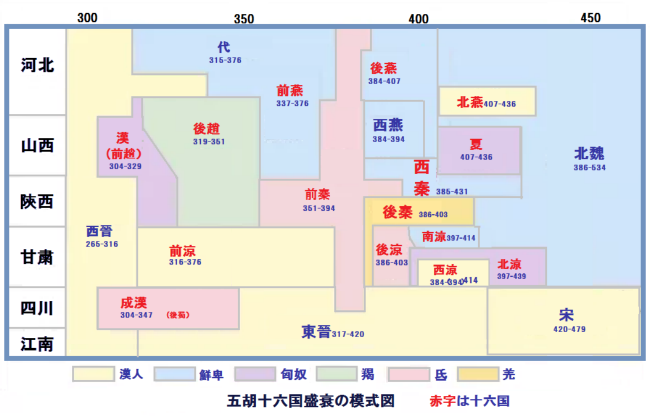

| �O������ | 鰁@220 - 265 | ���@222 - 280 | 冁@221 - 263 |

| ��@�@265 - 420 | .����@265�|316 | ||

| ����@317 - 420 | �܌ӏ\�Z���@304-439 | ||

��k���i439�`589�j |

|||

��鰁@535 - 556 |

��鰁@534 - 550 |

||

�k�ā@550 - 577 |

|||

| ���i�Ƃ��A618�N -907�N�j �@�@�@�����̎��l�����@�@�@�����̎��l�����@�@�@�����̎��l�����@�@�@�ӓ��̎��l���� |

|||

��L�w�͎��}��̚����x���N���b�N����A�e���̉���y�[�W�Ɉړ��B

���@�炩��܌ӏ\�Z���A�Z���A�@�܂ł́i�������n��j����̊T���Ǝ��l

�� |

��̌܌ӏ\�Z���͎��}���Q�Ɓ@�@ |

|||||

�T |

1.����265�|316 | 2.��315�|376 | 3.����317�|420 | 4.����384�|394 | 5.�k�386�|534 | 6.�v420�|479 |

�U |

�@�O��304�|347 | �A����304�|347 | �B�O��316�\376 | �C����319�|351 | �D�O��337�|370 | |

�V |

�E�O�`351�|394 | �F�㉍384�|407 | �G��`384�|417 | �H���386�|403 | �I���`385�|431 | |

�W |

�J���397�|414 | �K�쉍398�|410 | �L����400�|421 | �M �� 407�|431 | �N�k��407�|436 | �O�k��397�|439 |

��k���i439�`589�j |

�v�@420 - 479 |

�k鰁@386 - 534 |

|

�ā@479 - 502 |

|||

���@502 - 557 |

��鰁@535 - 556 |

��鰁@534 - 550 |

|

�@557 - 589 |

�k���@556 - 581 |

�k�ā@550 - 577 |

|

�@�@581�@-�@618 |

|||

| ��E����E�܌ӏ\�Z���E��k���E�@�@�̎��l | |||||

| <���� ��> |

��G | �菺 | �B�� | �c��� | �R�� |

| �m�a | ���� | ���� | ��� | ���� | |

| ���� | �����@�@2.���s�}�M�q�t | �N�x | ���� | ����(���G��) | |

| ���� | ���@ | ���_ | ���^ | 薙� | |

| ���G | ���� | ���v | ���M�l | ���� | |

| ���^�@ | �i�n�� | ���� | �N�� | �s�� | |

| ��خ�i��ւ�ɗ��j�@ | ���]�i�������j | �s�@ | �ΐ� | ���z�� | |

| ���� | |||||

| <���� ��> ���� 317�| 420 |

����(��+��) | �I�� | ���W�����i�n�� | ���� | �Ӎ� |

| �s�� | �Ӂ@�� | ���� | ���� | ���� | |

| ���� | ���^ | ���� | �m�x�� | ���� | |

| ���� | ���^ | ��㺔V | �ӈ� | �m�@���� | |

| ���ٔV | ���t | ���` | 䗔J | ���� | |

| ���B�V | �m�� | �m�@�d�� | �E�ԔV | �����@(������) | |

| �@�I�R�����l | �b�� | �哹�Q | �ӓ��Z | � | |

| <�v��> | 451�@�F���� | 452�@�약���j | 453�@�����V�@ | 454�@�牄�V | 455�@���ˉ^ |

| 456�@���[�@ | 457�@�ӌb�A | 458�@��䵁@ | 459�@鸏� | 460�@鸗ߝ� | |

| 461�@������ | 462�@�����@ | 463�@�����B | 464�@���c�V�@ | 465�@���M | |

| 466�@�����x�@ | 467�@���� | ||||

| <ꎎ�> | 481�@�Ӓ��@�@ | 482�@���Z�@�@ | 483�@��㉁@ | 484�@�E�t�\ | 485�@���� |

| 486�@�]�F�k | |||||

| <����> | 501�@������ | 502�@�ȕ��� | 503�@����@�@ | 504�@����@�@ | 505�@�]�� |

| 506�@䗉_�@ | 507�@�C�b�@�@ | 508�@緒x�@ | 509�@���@ | 510�@���� | |

| 511�@�����@ | 512�@���Ё@ | 513�@���s�@�@ | 514�@���F�^ | 515�@���O�i | |

| 516�@���i�@ | 517�@���q�@ | 518�@��㺁@�@ | 519�@�ʌh��ȉ��� | ||

| 520�@����� | ���S踗��i�쒩���̗���������������w���_���B�S10���B5���I�̖��A��Ă̖������j | ||||

| <��> | 531�@�A�R�@ | 532�@���ˁ@ | 533�@���O���@ | 534�@���O�� | 535�@�]�` |

| 536�@�������@ | 537�@����@ | 538�@��C�@ | 539�@�� | ||

| <�k� ��> |

551�@����@�@ | 552�@��i�@ | 553�@���q�� | 554�@�әՁ@ | 555�@�ӑ��c |

| 556�@ | |||||

| <�k� ��> |

561�@�Y縁@ | 562�@�cò�@ | 563�@�A���@�@ | 564�@�J��@ | 565�@��V�� |

| 566�@�g�i�� | 567�@�͗��� | ||||

| <�k�� ��> |

571�@���M | 572�@���J�@ | |||

| <�@> | 581�@����@�@ | 582�@�k�f�@ | 583�@�I�v�� | 584�@�L���t | 585�@�I���� |

| 586�@���ݚ� | 587�@���h�@ | 588�@�����@ | 589�@�E���� | 590�@�E�Ј� | |

| 591�@�q�� | 592�@���\�X | 593�@�C�� | 594�@���P�c | 595�@��`���� | |

����317�|420

ID |

���l�� |

��� |

���v�N |

��i/�L�� | ��i/�L�� | ��i/�L�� | ��i/�L�� | ��i/�L�� | |

| �@�����@�@317 - 420 | |||||||||

| ��i�E����E���L | |||||||||

| ����(��+��) | ��イ���� | 270�@-�@317 | �}���� | ���I�� | �d���I�� | ||||

| �@ | �I�� | �낶�� | ��鰎q�� | ������ | |||||

| ���W�����i�n�� | �i����Ă��j | 276�N �`322�N | �ʎ��i�ʔ�Ԏ}�s�����j�@ | �@ | |||||

| ���� | ������ | 276�@�]�@322 | ���W�̐����ƁE�R�l | ������ | |||||

| �@ | �Ӎ� | ���Ⴑ�� | 350���@�]�@412 | �V���r | |||||

| �s�� | �����͂� | 276�@-�@324 | ����E�R�C�g�E�^熒� | ||||||

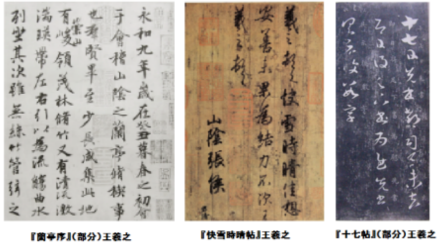

| �Ӂ@�� | ���Ⴕ�傤 | 307�@-�@357 | �哹�ȁ@�@(��) | �����V�V�� | �k�� | �ӏ��W�t�\�� | |||

| ���� | ������ | 320�@-�@375 | �钮���� | ���� | �����W�\�ܙ� | ||||

| �@ | ���� | �����ǂ� | 267�@-�@330 | �W��̐����� | |||||

| ���� | �Ƃ����� | 256�@-�@334 | ���W�̕��� | ||||||

| ���� | ��悭 | 305�@-�@345 | �����ƁE�����E���ƁB | ||||||

| ���^ | ������ | 323�@-�@359 | ���p�q | �_��B | �B��` | �I����}�� | |||

| �@ | ���� | �������� | 323�@-�@358 | �͑����瑐���ւ̔��W | |||||

| �m�x�� | �����@���Ƃ� | 314�@-�@366 | ���ˏW�@�S10�� | ||||||

| ���� | ���� | 312�@-�@373 | ���W�̐����ƁE�R�l | ||||||

| ���� | �������� | 325�@-�@375 | �O�`�̍ɑ� | ||||||

| ���^ | ���Ⴍ | 314�@-�@371 | ������ | �V��R�� | ������ | ||||

| ��㺔V | �������� | 303�@-�@379 | �����W�� | �y�B�_ | �W�������� | ����o | |||

| �ӈ� | ���Ⴀ�� | 320�@�]385 | �M�������� | ||||||

| �m�@���� | �����@�ǂ����� | 312�@-�@385 | �����O�S�ژ^ | ||||||

| ���ٔV | �������� | 344�@�]�@388 | ��l���t�̓�� | ||||||

| ���t | �Ƃ��悤 | �s�� | ��������̎O�� | ||||||

| ���` | �������� | 349�@-�@400 | |||||||

| 䗔J | �͂�˂� | 339�@-�@401 | �t�H�����B�� | ||||||

| ���� | �������� | 369�@-�@405 | ���^�̏���c��A3������ɃN�[�f�^�[���N���������T�̋����ɂ���ĎE���ꂽ�B | ||||||

| ���B�V | ������ | �@�H�@-�@413 | ���Ð@�@(��) | ||||||

| �m�� | �i�������傤�j | 374�^384�\414 | �s���_�t4�� | ||||||

| �m�@�d�� | �����@�������� | 334�@-�@417 | �@���_ | ����s�h���Ҙ_ | ��q�x�_�� | �ߎO��_ | ����`�� | ||

| �E�ԔV | ������� | 365�@-�@423 | �����E���� | ||||||

| �����@(������) | �Ƃ����� | 365�@-�@427 | �A����� | ���Ԍ� | |||||

| �������W�@�ڎ� | |||||||||

| �@�I�R�����l | �내��ǂ����� | �@400�N���� | �V�Ζ厍�@�@�@(��) | ||||||

| �@�b�� | ������ | 334 - 416 | ����s�h���Ҙ_ | ����`�� | �\�u���x�̖|�� | ||||

| �@�哹�Q | �͂��ǂ��䂤 | �����N�s�� | �˕����Z�\��� | ||||||

| �@�ӓ��Z | ����ǂ����� | �����N�s�� | �o�R | ||||||

| �@� | ���傤���� | �@�H�@-�@410�� | �|�� | ||||||

| �@���W�@317�N - 420�N�@����317�|420�@�@ | ||||||||||||

| ����(��+��) | ��イ���� | 270�@-�@317 | �}���́@�@(��) | ���I���@�@(��) | �d���I���@(��)�@ | |||||||

| �� ?�i��イ ����@271�N - 318�N5��8���i6��22���j�j�́A�������W���ォ��܌ӏ\�Z������ɂ����Ă̕����E�����ƁB���͉z�B���R�S鰏����i���݂͖̉k�Ȓ�B�s�쓌���j�̏o�g�B���̒��R���������̖���ł���ƌ�����B�����̗��ɍۂ��Ă͎i�n?�����ɑ傫���v�����A�i�Â̗����N����Ƒ��땔�ƌ���Ŋ��i�O��j�̏P����j�B���w�҂Ƃ��Ă������ł������B �����̗��ɂ́A��?�͎i�n?��h�|���ׂ̈ɕ��������A�H�B�ˋR�𗦂��ĉ͋��i�R���A���R��葂�������B����ɁA�i�n?�Ƌ��ɋR���ܐ�𗦂��ĉ��͂�n��ƁA�i�n?�z���̑叫�Β������j���Ă��̎��������B�����͗�?�̕��������Ď��l�쑗�Ԃɏ悹�A�l��ɋ����Ē�R�������A��?��͂����j���ė������֑ދp�������B����ɂ��A��?�͕�������߂����B���̂܂ܓc�J�Ƌ��ɜH�u�ɐi�R����Ɠ������i�n����j�����B����ɗ�?�͕����ċ����i�R����ƁA�����̐l�͐�킸���Č}�����ꂽ�B���̎��A�i�n�z�͗����̎q�ł��闫�S����J���̗����ɂčU�����A�i�ނɋ����Ă������A��?�͏��R�����Ďi�n�z�ƍ�������ƁA?�ŗ��S��j���Ă��̎��������B����ɂ�藫���̌R�����U�S�����B 306�N�A�i�n?�͒������E���Ă��̎���i�n�z�ɑ���A�a�r�����߂����A�i�n�z�͋��ۂ����B�i�n?�z���̘C�N��?�z�ɒ��R���Ă������A��?�������̎�������ƍ~�������B�i�n�z�R���������U�����Čb�邪�}���������ƁA��?�͌��тɂ��L����ɕ������A�H�W���˂�^����ꂽ�B |

||||||||||||

| �@ | �I�� | �낶�� | 285�@-�@351 | ��鰎q��@(��) | �������@�@(��) | �@ | �@ | |||||

| �@� ���i�� ����A285�N - 351�N�j�́A���W����܌ӏ\�Z������ɂ����Ă̐l���B���͎q�ȁB���c���͌㊿�̎�w��ḐA�B�\�c����鰂̎i��ḟy�B�c���͐��W�̉q�ы��?�B���͐��W�̏����A�O��̓��{���tḎu�B�{�т�䗗z�S?���i���݂͖̉k�ȕے�s?�B�s�j�B ���W����͊��x����������ق��ĎU�R�������Y�ɔC�������A�i���g�ɗ��߂��Ă����̂ŁA��֓n�鎖�͏o���Ȃ������B 325�N12���A�i�ɂ��ʂ��p���ƁA����͉E���j�Ɏ�藧�Ă�ꂽ�B 338�N3���A����R������12���̕��Œi���֏P������ƁA�i�����͉��̋��z�S�E��J�S�E��S�Ƃ�����������͑��p���ō~�����A�u���Ԃ�40����邪�ח������B�i�ɂ����_�R�֓�������ƁA����͗�㸁E���x��Ƌ��ɕ{�ɂ��Ă������ɍ~�������B5���A����N��ΌՂ�?�ɋA�҂���ƁA�������Y�ɔC����ꂽ�B���̌���d�p����A���q�Վ��E�페�E�������C�����B 343�N�A���y�җߐ\�G�͐ΌՂ�V�����q�ΐ邩�璞�����A�����̎����������Ă����B���ׁ̈A�ނ̌����͑傢�ɍ��܂�A�㋨�ȉ��݂͂ȔނɛZ���z�������A����⎘���A�n�E��敁E�����10�l�]�肾���͑Γ��ȊW������Ȃ������Ƃ����B ����͐Ύ��̉��ŗv�E�ɏA���Ă͂������A������������J�Ɏv���Ă����Ƃ����B���ׁ̈A��X���q�������āu�䂪�g���v������́A�����W�̎i��]�����Y�݂̂��̂���悤�ɁB�v�Əq�ׂĂ����B 349�N11���A�Ίӂ����ʂ���ƁA�����ĂɔC����ꂽ�B 350�N1���A�f�{������̍c�����s�E����鰍��������ƁA�������������ĂɔC����ꂽ�B 11���A�f�{��10���̕��𗦂��Č���c����L�̎�������N�U����ƁA����͂���ɏ]�R�����B 351�N3���A�f�{�͕S���]��ɓn�����������͂������A�~���ɓ��������O���̋���R�x�f�E�L�T���̎q�L���E����̑�����?�炩�狲�����đ�s���i�����B����ɂ��f鰌R�͉�ł��A������܂��헐�̒��Ŗ��𗎂Ƃ����B���N67�B ����͂��̐��U�Łw�Ֆ@�x���A�܂��w���q�x�ɒ��������B���̕��͏W�߂��A�݂Ȑ��ɍL�܂����Ƃ���[1]�B |

||||||||||||

| ���W�����i�n�� | �i����Ă��j | 276�N �`322�N | �ʎ��i�ʔ�Ԏ}�s�����j�@ | �@ | �@ | |||||||

| ����i����Ă��j�́A���W�̏���c��B恂��́A���͌i���B���i�n��̑\���A��ו����i�n?�̑��ɓ�����B�܂��A�����ʂ��ĉČ̌����ł�����B ����4�N�i316�N�j�A���̗����ɂ��N�U���A���邪�߂炦���Đ��W�����S�ɖŖS����ƁA�����告�E��s�E���O���R���Ƃ��Č��Ƃɍ݂��Ă����i�n�͂́A�]��̋M���⍋�������̎x���āA�W���Ō�̐����c��Ƃ��čc��ɑ��ʂ���[���� 1]�B���ꂪ�A���W�̌���ł���B �������S�������ł��铌�W�̍c�錠�͔͂���ł���A�i�n�͂Ɠ������W�̍c���ł����z���i�n�ۂ͎i�n�͂ɏ]�킸�A����ɐW����G�̂����B�܂��A����̂��Ƃōɑ��ƂȂ��������A�����Ă��̏]�Z�ɓ����鉤�ւ�ɌR�����������邱�ƂƂȂ����B�����̕]��u���Ɣn�ƓV�������ɂ��v�́A���W�ɂ�����������̌�������Ă���B���̂��ߌ���́A���S�ł���O���̖���ł��闫观�?����v�E�ɏA���āA������̌��͂����X�ɔr�����悤�Ɖ���B�����A�i�����N�ɋt�ɉ��ւɔ������N������A?����ق��ɂ��d�b�ł������Օ��A�������E�Q����A��观͖k���̌���ɓ��S���Ă��܂����B���������ւɂ����W��łڂ��܂ł̗͖͂����A���N�̂����ɉ��ւ̌R����F�߂�Ƃ��������Ō���Ƙa�r�����B ���ꂩ��قǂȂ����āA48�ŕ��䂵���B |

||||||||||||

| �@ | �Ӂ@�� | ���Ⴕ�傤 | 307�@-�@357 | �哹�ȁ@�@(��) | �����V�V�� | �k�� | �ӏ��W�t�\�� | �@ | ||||

| �ӏ��i308�N�|357�N6��14���j�C���͐m�c�B����A�S�̐l�C���͑�����Ȃ̎q�C���瑾���ӈ��̜n�Z�ł���B �����ɐ��ʂ��C���D��P�����C���@�ɂ��H�ł���C���k�����ƂԁB?�]�B�h�j�ɔC�����A�����l�ˁC��i�j�������R�C�Ɨݛ����U�R�페�Ɏ����āC�q���R�C���тɊJ�{�V���O�i�ƂȂ�B���i�͎Ӓ����Ƃ����B �\���k�����ɓ��ęB���ʎ��ɓ���C�����������̐ΐ��̐����ƈׂ��C�]�\�@�ߐΔV�n�ƈׂ��B �s�@���t�ɂ͗��L�q���R�ƍڂ����A�s�ӏ��W�t�\�ɂ�����ǂ���ɁC���̎��ɛ߂ɌܙɂɎ���܂ŖS����Ɏ���C���ɂ͛߂ɑS���S�����B �B��͎����̎������L��F�ٕ{�s�哹�ȁt�́u�z��O���C�������g�B�Ԕn�s�����C����?�����B�v�Ƃ���A�sⵉ́t�̟k��ɂ́u�H���ӎꔗ�v�Ƃ���B �s�����V�V���t�̟k��ɂ́u���k�������B�����E���g�B�v�Ƃ���A�s�k���t�̟k��ɂ́u���??�C��L�ᖳ�B�����|?�C熊ȐS?�B�ƗL��B ?�L�\�`�s�S�當�t?�V�B ���@ ������P�����C�A�����ɂ͛߂�řB��炸�B�v�̑h�g�͑\�Ďӏ������߂��A��Օ��тɁs��������t���ɏq�y���鏊�L��B |

||||||||||||

| ���� | ������ | 276�@�]�@322 | ������ | |||||||||

| �@ | �@���͐����B��S�՟��̐l�B�����̏]��ɂ�����B�͂��ߑ������E�Q�R���Ƃ߂��B���ˌ���ɕ�����ꂽ�B�`�z����ɔC�����ĕ��C�����B�i�n�͂��]���ɒ������Ƃ��A�S���̂ĂĂ���ɏ]�����B�i�n�ƂȂ�A�I�]�E�n�z����ɔC����ꂽ�B���e������Ċ��R���R�ƂȂ�A�Γ��ɒ����A�告�R���Վ���̂����B�����O�N(315)�A���ւ����������J���A����Ɍt�B�h�j�Ƃ��Č��킳�ꂽ���A�����͗��C�����ۂ������߁A���B�����s���ē����̕������E�������ߐl�]���������B�̂��U�R�페�E���q���R���C�����B�i�n�͂����ʂ���ƁA�u�������v��������B���ւ��������N�������Ƃ��A�|�߂邽�߂Ɍ��킳�ꂽ���A�j�~�ł��Ȃ������B�i�����N(322)�A�a�v�����B | |||||||||||

| �Ӎ� | ���Ⴑ�� | 350���@�]�@412 | �V���r�@(��) | |||||||||

| �@ | �@�Ӎ��i4���I?�|412�N�j�C���͏f���C�����͉v��Ƃ����B�S�̗z�āi���͓쑾�N�j�̐l�C��?�c�q�C�ӈ��̑��ł���B����̊����A���{�Ƃł���B�犯�ɍ݂��ď����l�˂Ɏ���C�A���A���B�Ɉ˕��������ƂɈ����ė��T���n�E����B�Ӎ��͔N�j�̎��A��棗L��ďA���C���������͂��B��ɝ�̍F����̏��A��̗ˌ����W��C���тɕ��e�����P�����p���݈̎ʂ�]�ށB �Ӎ��͒���ɍ݂��Ē����߂ɔC�����A���̌R�y�я������l�˂̗̑I���ɐE���B �Ӎ��͍ݐ�����x������͖k�{�R���̗��B�ł���C���T�ƍR�t���C�Ӎ��͓��Z�̎��W�ƁC��ɍ���^�J���ׂ��C���Ƃ����ɎӍ���Q���`�������B�`ꤔ��N�i412�N�j�C���T�͌��肵�ė��B���͂����ł��C���ɎӍ��������ĝ��ށC���тɍ�������������C��ˌ���͔픗���ӉƂ𗣂�B ���T�͉i�����N�i420�N�j�ɝ玺��ڎ��W樂̎��C�Ӎ���?�ӊA�����T?�F�u�É�����V���C�o�d�V���ɟ��L�Ӊv����??�B�v���T��k����C?�F�u���k����C��樌㐶��?���@�œ����I���сI�v |

|||||||||||

| �@ | ���� | ������ | 320�@-�@375 | �钮���߁@(��) | ���� | �����W�\�ܙ� | ||||||

| �@���͕㍲�A������̐l�B�Ⴍ���ĕ��Ђ��D�݁A�������悭�����B��敂͋����č�����Y�Ƃ����B�ݑJ���Č��\�M�Ɏ���B�����W�\�ܙɂ�����B | ||||||||||||

| �@ | �s�� | �����͂� | 276�@-�@324 | �������@�@(��) | �V�厍�\�l�� | ����E�R�C�g�E�^熒� | �]��/��s�� | |||||

| �@�Z������̓��W�̊w�ҁC���w�ҁB���� (�R����) �̐l�B���C�i���B���w�Ŏ������悭���C���ɓV���C�m� (�ڂ�����) �̏p�ɒ����Ă����B���W�̌���Ɏd���Ē���Y�Ȃǂ��Ƃ߁C���т��ё厖�������B�̂����� (�����Ƃ�) �̋L���Q�R�ƂȂ�C���ւ��d�����N�����Ƃ����Ƃ��C��������ċ��ƒf�������߂ɎE���ꂽ�B���̔����I�Ȑ����ƁC��m�҂Ƃ��Ă̖����ɂ���b���w�W���x�̓`�ɑ����݂���B�w����x�w�����x�w�R�C�o�x�w�s�V�q�`�x�̒��߂����C���́w�V�厍�x���C���́w�]���x���m����B | ||||||||||||

| �@ | ���� | �����ǂ� | 267�@-�@330 | �W��̐����� | ||||||||

| �@�� ���i���� �ǂ��A���J2�N�i276�N�j - ���N5�N7��18��[1]�i339�N9��7���j�j�́A�����̐W��̐����ƁB���͖O�B���W�y�ѓ��W�Ɏd���A�ނ̓����ɂ����������͘Z������̓쒩���\���閼��M���ƂȂ����B�����̑��ʼn��ق̎q�B���x�E�����E�����E�����E�����E���F�Ȃǂ̕��B���W�̑叫�R���ւ͏]�Z�A���Ƃ̉�㺔V�͏]���ɓ�����B ���W���������i�n�͂Ɏd���A�߂������ɐW���łт鎖��\�����A���z���猚�N�Ɉڂ�悤�ɐi�����A307�N�Ɍ��N�Ɉڂ����B �i�Â̗����N����A�����̗��Ă����ɂ���Đ��W�͍U������B�����̌���p���������͗��z���U�ߗ��Ƃ��A����͕߂炦���A�W�̍c���̑唼�͎E����Ă��܂��B313�N�ɉ��邪�E�����ƁA�����ɗ������т��i�n?�����ʂ��邪���j�ɍU�߂��A316�N�ɕ߂炦���ꑰ����Ƃ����N�ɎE����Ă��܂��B���̍ۍ]��ɓ���Ă���A�����̍Г�瓦��鎖���o���������Ȃ��c���̈�l�ł���i�n�͂́A317�N�ɉ����̌㌩�Ō���Ƃ��đ��ʂ���B���ꂪ���W�̎n�܂�ł���B �����͓��W�̍ɑ��Ƃ��āA�ډh�A��z�A�I�ہA?���A�Ě�A�������A����A�s���Ȃǂ̐l�ނ�����ɐ��E�����B�u�S�Z���v�ƌĂ�邱���S�]�l�̑����B�́A�ؖk���瓦��Ă����M���ƍ]��̍����Ƃō\������Ă���A�����͗��Q�̈قȂ邱���̐l�X��z���ɏW�߂邱�ƂŔނ�̑Η������܂Ƃ߁A����ɂ���ē��W�̐�����Ղ����肳���悤�ƍl�����B����A�]�Z�̉��ւɕ���^���Ē��]������𐧈����邱�Ƃɐ�������B �������A����͐����E�R���̗��ʂŁA������̑��݂��傫���Ȃ邱�Ƃ��x������悤�ɂȂ�A��见E?������d�p���āA�����̐����͂�r�����悤�Ƃ����B322�N�A�叫�R�ƂȂ��Ă������ւ͌���̂��̂悤�ȓ����ɕs���������A��见E?���̑œ|�𖼖ڂɕ����ŋ��������i���ւ̗��j�B���̎��A��s���N�ɂ��������́A��观ɂ�蔽���҂̓����Ƃ��ď��Y���ꂩ���邪�A����̎��Ȃ��ɂ�莖�Ȃ��Ă���B���N�A����͎������Ė��邪���ʂ��A324�N�A�h�s��ɂ���ĉ��ւ̔����͒�������邪�A�����͎��r���邱�ƂȂ����������葱�����B 325�N�A���邪���������邪���ʂ���ƁA�����͎i�k�Ƃ��Ē����߂�?���Ƌ��ɐ�����C����邱�ƂɂȂ����B����̊O�ʂł�����?���́A�������������̂��������ւ�A�k���̋M���ƍ]��y���̍����Ƃ̊Ԃ̃o�����X���d�����鉤���̐������j�ɕς��āA���i�Ȗ@����`�ɂ���čc��̌��Ђ��������悤�ƍl���邪�A327�N�A�h�s��?���œ|�𖼖ڂɔ������N�������Ԃ������Ă��܂��i�h�s�̗��j�B329�N�ɓ����A?�g��ɂ���Ĕ��������������ƁA?���͒����߂������Ēn���ɒ������̂ŁA�Ăщ������P�ƂŐ��������邱�ƂɂȂ����B ���?���͉����̎{��������������Ƃ��āA�������ĉ�����p�����ƍl�������A?�g�̎^��������ꂸ�������v���Ƃǂ܂����B����҂����̂��Ƃ������ɓ`�������A�����́u������?���́A���Ƃ̂��߂Ɋ�J���Ƃ��ɂ��Ă���B����������ނ�������s�`�s���̎҂Ƃ��čU�߂Ă���̂Ȃ�A�����͌������������ĉB�����悤�B��������邱�Ƃ͂Ȃ��v�ƌ�����Ƃ����B 339�N��64�Ŏ������A�告��Ǒ����ꂽ�B �㐢�A���W�̊ȕ��邪��Ă̍ۂɁA�T���𔗂낤�Ƃ��������ɑ��u�������≤���̂悤�ɂȂ�v�ƍc���⍲�������b�Ƃ��Ĉ��������ɏo�����Ƃ����B |

||||||||||||

| �@ | ���� | �Ƃ����� | 256�@-�@334 | ���W�̕��� | ||||||||

| �@�����i�Ƃ� ����A259�N - 334�N�j�́A�����̐��W�A���W�̕����B���͎m�s�B?�z�S?�z���̐l�B���͌��̗g�����R���O�B��͒X���B�܌k�̏o�g�ł���Ƃ�������[1]�B���W�t�������\���閼���ł���A���_�Z�\�l���ɂ��I�o����Ă���B 305�N�A�g�B�h�j�̒q�́A�k�����嗐�̍Œ��ɂ��蒩��ɂ͍]��������͂��Ȃ��ƌ��āA�g�B�ɂ����ċ��������B����ɁA��̒����]���֔h�����A�������U�������A�]���т̐苒��ژ_�B���O�͓������]�ČS����A��g���R�ɔC���A���̌}���ɓ����点���B�����̗������U�镑���ɂ͈Ќ���������Ă����B�܂��A�o���O�ɕ�����ɂɏ��������ƁA�����̐l�͂�����h�_�ł���Ə̂����B�����͌R��i�߂�ƁA���R�̍U����j�B�����͒��ƌ�킷��ƁA���x��������j�����B����ɁA�珉�������c���Ƌ��ɁA����ɂ����Ēq�z���̑K�[��j�����B�����̌R�͌��l�ł��萮�R�Ƃ��Ă���A�험�i�͂��ׂĎm���ɕ��z���A�������₷���Ƃ͖��������B 325�N�A���ւ̗������肳���ƁA����͓����߂����J��Ԃ��Ȃ��ׁA����ʂ�?�����d�p���A?�g��ɂ͉����̌��͂�}�����܂����B�܂��A�]���̎m���F���A�����ƌ��̎m���̕��t��ۂ����B����ɁA�t�B��ÏB���n��4�B�̐E�������I���A�݂��Ɍ����������B5���A�����͓s�t�E贁E�v�E���B���R���A�̌��؍Z�сA�����叫�R�A�t�B�h�j�ɓ]�C���A���̑��̐E���͌��̂܂܂ł������B�t�^�̖��ł������Ȃ��҂͂��Ȃ������B �����͌t�B�����ɂ����āA�Љ���̈���Ɣ_�Ɛ��Y�̔��W���d�������B���ւ̗������A�t�B�͑�Q�[�ƂȂ�A�����̑����͉쎀�����B�����͏H�̎��n�̎����ɕĂ����݁A����ɂȂ�ƒl�������Ĕ���o���Ė����~�ς����B�����͑傢�ɉx�сA�݂Ȕނɗ����Ė����q�����B�r?�A���O���t�B��������͔_�k�̔��W�ɓw�߂đ傢�ɐl�S�Ă����B�������傢�ɕ��ꂽ�̂́A�ނ�̉e�����傫�������B���̑��ɂ��A�n�Ղ̋����ɓw�߁A���v�̑����ɉ����Čt�B�͑傢�ɔ��W�𐋂����B |

||||||||||||

| �@ | ���� | ��悭 | 305�@-�@345 | �����ƁE�����E���ƁB | ||||||||

| �@? ���i�� �悭�A305�N - 345�N8��16���j�́A�������W�̐����ƁE�����E���ƁB���͒t���B���S?�ˌ��i���݂͓̉�ȋ����s?�ˌ��j�̏o�g�B??�̎q�B?���E?�u�E?���N�̒�B?���V�E?V�̕��B��?�E?�����E?�������Ƃ��B ���V�ɗD��A�c�����Čo�d�嗪�ɒʂ���ƕ]����A�m���i�m�a�̑��j���u�S�ł͟u�_�ƕ��ԍ˖��̎�����v�ƕ]�����B ?�Z��̖���ŗc���̍��ɌZ�Ƌ��ɍ]��ւƔ���B328�N�̑h�s�̗��̎��͌Z?���̔z���Ƃ��ĕS�l�قǂ𗦂��ĐΓ���Ɋ���Ă������A��R������G�킸�Z���X��?�̎��q�z�ɔs�������B�������͓����̎Q�R�A�]�����Y�Ɠo������ɒ����ɏ�������A�U�Џ��R�E?�z�S����̌�A���Џ��R�E���z�S����ɓ]�����B�C�n�ł͂悭�S����J��A��ꂽ�Ƃ����B ��ɓ�؍Z�сE��S����E�㍑���R�Ə��C�����߂�^����ꂽ�B339�N�A?�����k������}�����R���s��������Ă��鎖���@�m��������̐ΌՂ��@��𐧂��ĐN�U���Ă����ۂ�?���E�f�{��ɏd�v���_�ł���?��𗎂Ƃ���A�X�ɐΓ�����͂��ꂽ���A���p���Ė����ɐΓ���ւ̕��Ƃ̕⋋�𐬌������A�珫�̗��z�Ƌ��Ɍ���R�ɋt���������h�����đނ��邱�Ƃɐ�������B?��̎��ׂɂ����?���̖k���v��͓ڍ��������A�Γ���h�q�̌�����?���͓s����݈̎ʂ��������B ���{�R�c�̑� 340�N��?�����v����Ɠs�]�t�i贗��v�Z�B���R���E�������R�E�t�B�h�j�ƂȂ�?���̐��{�R�c�̌�p�Ƃ��ĕ����ɒ������B?���͗̒n�̒n���s�ɂ܂ŌR�߂��s���͂����A���N�̓��Ɋ��{�̌ɂ�l�������̍��܂ł��[��������ȂǗǐ���~�����̂ŁA����̂ł����͈ȓ�̒n�̐l������x�����Ƃ����B343�N�Ɍ���̓��S����ł���ՊJ������l���ē��~���Ă��������@�ɁA?�����k���̑�u������悤�ɂȂ�A�O���̕�e?�ƑO���̒��x�Ɏg�҂𑗂��Ċ�������Γ������ċN������悤���߂��B�܂�����ɔ����ė̓��ł̕�������������悤�ɂȂ�A�L�B�̊C���̐l��S���Ƃ��ēk���������B �N��i�i�n�x�j��?���͖k������\���A�����Ē���Ό���̍őO���ł������z�ւƈڂ����Ƃւ̋������߁A���F�����ʂ�������Z�B���狍��醔n�����n�߂Ă���������ɋp������A�����Ĉ����ւ̈ڒ������߂��������p�����ꂽ�B�����̍s�����ԋR�Q�R�̑��^�ɊЂ߂�����������������A�Č��ւƏ���ɌR�c���ړ������čēx���z�ւ̈ڒ�����\����ƁA���Z��?�u�⊺���A?���i�n������̎^���ɂ�������z�ւ̈ڒ������F����A�s�������R���i��ɐ������R�E��؍Z�т��lj��j�ƂȂ�A?���̑����?�u�������ւƈڂ�A��C�ɓ������B 344�N�A?���͊���Ɍ���ɐ苒����Ă������̍U���𖽂������A����͒O���̐킢�Ō���̗�㯂̑O�ɑ�s���i���A����Ɍ��{����?���͊�������Џ��R�ɍ~�i�������?�R�ւƍ��J�����B���N���ɐ��������Ɏ����Ƒ�?�������킹�����]�z�ŗ����ɔs�ꂽ�B�܂��A11����?�u���S���Ȃ�ƒ��q��?���V�����z�̎����C���ĉČ��ւƈڂ�A?�u�̗̕�������̎w�����ɒu���A���삩��͍]�B�E���B�h�j�ɔC����ꂽ�����B�h�j�͎��ނ��A�ւ��Ɋy���ւ̈ڒ��̋���v������������ɋ��ۂ��ꂽ�B �Ŋ� 345�N�A�w�����s����ɂ킩�ɔ��a���Ď����M�߁i8��16���j�ɖS���Ȃ����B���N41�B������ԋR���R��Ǒ�����A拍��͏l�Ƃ��ꂽ�B�S���Ȃ����ۂ̊��r�͎��߁E�s�]�t�i��贉v�J���B���R���E�]�B�h�j�E�������R�E�s����B���ɍۂ���?�����g�͎��q�ł���?V����p�ɖ]���A�ɑ����[�͌t�B�̐헪�I�d�v������\�͂̂���l�Ԃ�������ׂ��E���ł���Ƃ��Ċ�������C�ɐ����A?���̎����Ă�������ȌR�����قڂ��̂܂܊����Ɉ����p�������B �l�� ���W�����ł͏��ƂƂ��Ă������ł���u�̎j�]�����v�Ȃǂ̍삪����B����ɗD��A�����ɂ����Ă͉�㺔V�ƕ��Ԃقǂ̐l�C���������Ƃ���[2]�B�w���i�x�ł́u���V��v�Ɋi�t�������B |

||||||||||||

| �@ | ���^ | ������ | 323�@-�@359 | ���p�q | �_��B | �B��` | �I����}�� | |||||

| �@�� �^�i���� �����A283�N�i���N4�N�j - 343�N�i�������N�j�j�́A���W�E���W����̓��������ƁE���q�ƁB ���͒t��ŁA���͕��p�q�A���剥�Ƃ��Ă��B�㊿�ȗ��̖���̉Ƃɐ��܂ꂽ������13�̎��ɂȂ��Ȃ�ƁA�d����ȂǂŐ����𗧂Ă�悤�ɂȂ�B16�ł͂��߂āw�F�o�x�w�_��x�w�Ռo�x�w���o�x��ǂ݁A���̑��j����S�Ƃ̐����L���ǂ݈��u����悤�S�������B���̂���_��v�z�ɋ��������悤�ɂȂ������A����͏]�c�i���̏]�Z��j�̊�����Ƃ��̒�q�̓A�B�̉e���Ƃ����B�A�B�ɂ͒�q���肵�A�n瑎R���Œd�������Đ��������ĂĂ���w�����O�o�x�w��C�O�o�x�w���t�O�o�x�ƌo�T�ɂ͏����Ă��Ȃ�������������ꂽ�B 20�̎��ɒ����̗��ō]��n�����N������悤�Ƃ������߁A���^�͋`�R�����������̌��ɂ�蕚�g���R�ɔC����ꂽ�B���z�֍s���L�B�h�j�ƂȂ���?�܂Ɏd���A�����Ƃ��ĕ����W���邽�߂ɍL�B�֕������N���؍݂����B��C�S���炾�����?�Ɏt�����A���̖��ƌ��������̂����̍��ł���B�?����͎�ɛ���@�i�����̎��̂��甲���o���Đ�l�ƂȂ���@�j��`����ꂽ�Ǝv����B 317�N���A�����ɋA��_��v�z�Ɨ��O�p�̗��_���ł���w���p�q�x�����B�����N�ɓ��W�̌��邩��֒���ɔC�����ꂽ�B�ӔN�ɂȂ��āA�O������邽�߂ɁA�C���̏o��x�g�i�����ʂɕ��C���悤�Ƃ��ĉƑ���A��čL���܂ōs�����A�����Ŏh�j���疳���Ɏ~�߂��L���̗����R�ɓ����ċ��O��������蒘�q�𑱂����B�����R�Ŏ��ʂ��A�㐢�̐l�͛��������Ɠ`����B����Ƃ��Ắw�_��`�x�w�B��`�x�w�I����}���x�ȂǑ���������B |

||||||||||||

| �@ | ���� | �������� | 323�@-�@358 | �͑����瑐���ւ̔��W | ||||||||

| �@�� ���i���� �����A323�N - 358�N�j�́A���W�̐����ƁB���͌h�a�B�告�����̎O�j�ł���A�̌R�߂�[1]�B���ƂƂ��Ă��m����[2]�B�q�ɉ��c�E���a�B���ɓ쒩�v�̑��ۉ��O�E����E�����E���}�E����E���N�E������B ���E�́A�U�R����A�����Y�A���R���j�A�i�k�����j�A�������R�A���S���j�A�̌R���C�B����ɖs��͒����߂ɔC����l���ł��������A����͌Ŏ������B ���ƂƂ��ẮA�͑����瑐���ւ̔��W�Œm���A������̐e���̉�㺔V����������]������Ă���[2]�B |

||||||||||||

| �@ | �m�x�� | �����@���Ƃ� | 314�@-�@366 | ���ˏW�@�S10�� | ||||||||

| �@�x�فi���Ƃ�A314�N - 366�N�j�́A���W�̑m�B�i�`�����̑�\�I�l���B���͓��сB���͎x�y�B�{���͊֎��B���S���V���i���݂͓̉�ȊJ���s�˕���j�̏o�g�B ���c�̑ォ��̕����k�ł���A�c�����ɛ߂ɐ��W���̉ؖk�̓���������A�]��Ɉڂ�Z��ł������A25�ŏo�Ƃ����B�w���s�ʎ�o�x�Ȃǂ̋��������ɐ�S�����B�܂��A�V���v�z��k�ɂ����ʂ��Ă���A�w���q�x�u疗y�V�сv�ɒ��߂������A�Ǝ��̌������q�ׂĂ���B ���̌�A���S�����̎x�R���ɓ��������A��㺔V�̗v���ɂ���ĉ�m�S�R�A���̗�Î��Ɉڂ����B�Ȍ���A�e�n�ŕ��T�̍u�����s���A��q�S�l���܂�𗦂��Ă����B����̏����ɂ��A�s�̌��N�ɏo�āA�������Łw���s�ʎ�o�x���u����Ȃǂ����B��㺔V�̂ق��A���^�E���m�E�ӈ��E������̓��W�ꗬ�̕��l��ƌ�V�����B ���W�̑��a���N�i366�N�j�A��m�S?���Ώ�R�̐������ŕa�������B ���� �ނ̒���Ƃ��ẮA�u���F�V���_�v�u���s�ْm�_�v�u���s�|�A�v�u�w���r�v�u�ߞN�_�v�u�،�́v�u�َO��_�v�����c�����ƁA���̌dᧂ́w���m�`�x�i��4�A�{�`�j�ł͓`���Ă���B�܂��A�ނ̕��W�Ƃ��āu���ˏW�v10�����������Ƃ����B |

||||||||||||

| �@ | ���� | ���� | 312�@-�@373 | ���W�̐����ƁE�R�l | ||||||||

| �@�� ���i���� ����A312�N - 373�N�j�́A���W�̐����ƁE�R�l�B���͌��q�B������������i���݂̈��J���r�u�s�������j�̐l�B���͐��S���犺�R�B��͍E���B�㊿�̎�w�Ҋ��h�̌���ł���Ƃ����B���W�̏��R�Ƃ��āA������łڂ��A���z��D�҂���Ȃǂ̑�����������B���W��������悤�ɂȂ�ƑT����ژ_���A���͂̔��Ɉ������s�����B ���W���������������������̎����ɂ͌㐢������̕]�����Ȃ���Ă���A400�N�ɓ��W�����`�Q�Ԃ���������W�̌����₤�`��E�L���ɑ��āu�Y�Ԃ͏s�}�ɂ��āA�����͚������B�����A�ӈ��Ȍ�A�������҂̒��������v�Ɗ����Ǝӈ��̎�������Ɣ�ׂȂ��猻�����Ă���[10]�B ��b ����Ƃł���A�����̎��ł��������p�̂��炢�ɒ��ʂ��悹�ďo�������ł������B�������A����𗽉킷�闧��ɂȂ�ƁA����ɕ��s�����̑傫�Ȗ]�݂�����悤�ɂȂ����Ƃ����B �����̗e�p���e���i�n��◫?�Ɏ��Ă���Ǝ������Ă���A����҂����ւɗႦ��Ƒ傢�ɋC�����Q�����B��������ꎟ�k������A�҂������A���ė�?�̊ꏗ�ł������V�����z��������A��Ă����B�ޏ��͊����ɉ�Ȃ�A�ˑR�܂𗬂����B���������̗��R���Ɓu���Ȃ��l�����i��i��?�j�Ɏ��Ă���ꂽ����ł��B�v�Ɠ������B�����͑傢�Ɋ�сA�ߊ��𐮂���ƍēx�ޏ����Ăъ��B�ޏ��́u���߂Č��Ă݂܂��ƁA�O�͂悭���Ă��܂������������A����悭���Ă��܂��������������A颂��悭���Ă��܂��������Ԃ��A�̊i���悭���Ă��܂��������w���Ⴍ�A�����悭���Ă��܂��������b�����ł��B�v�ƌ������B������������͈ߊ���E���̂Ăĉ��ɂȂ��Ă��܂��A���̌㐔���Ԃɓn�藎�_�̗l�q���������Ƃ����B 冂��U�߂ĎO���ɓ��������A��Ɍf�����Ă��邩�̂悤�ɋ}�s�ȎR�ǂ��ڂɔ�э���ł����B��������������͓ˑR�����܂��������ŋ삯�o���ƁA�v�킸���ߑ������āu���b�ƂȂ邩��ɂ́A�F�q�ɂȂ邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�ǂ�����Ηǂ��̂ł��낤�ȁB�v�ƌ������Ƃ���[11]�B ��k���̍ہA�����������ʉ߂������A�Ⴂ���Ɍ��������������đ傫���������Ă����B�����́u�ł��炱�̂悤�ɉh���Ă���̂ɁA�ǂ����Đl�Ԃ͊������Ȃ��Ƃ����̂��I�v�Ƒ傢�ɒQ���A�}����ɂƂ��ė܂𗬂����B ��k���̍ہA�������k�̍������z����ƁA���߂Ƌ��ɕ���O�ɏ����Ē�����]�������B�����́u���̐_�B�i�����̔��́j�����̂悤�ɔp�ЂƉ����Ă��܂����̂��B���Ε�i�����j��̐ӔC�ɑ��Ȃ�ʁB�v�ƒQ�����B�͍G�́u���Ƃ̖��^�Ƃ������̂ɂ͋��p������A�N�̉߂��ł��Ȃ��ł��傤�B�v�Ɣ��_�����B�����͌������\��ɂȂ�A���͂̐l�X�ցu�������ɂ��ƁA���i���i���\�j�͐�҂̑勍�������Ă����B���ʂ̋���10�{�̓���H�ׂ����A�d���ו��������܂ʼn^�����1���̑����������ɂ�������Ƃ����B鰕��i�����j���t�B�ɓ���ƁA���m�����ɂ��̑勍��H�ׂ������������B�v�ƌ����A�Â��͍G��勍�ɗႦ���̂ŁA�l�X�͐��߂��B �������t�B�h�j�ł��������A�]���n��őP����~�����Ǝv���A�S���ɍ��Y���Ȃ��̂͗ǂ��Ȃ��ƍl���Ă����B����ߎj����Y�������A�ؖ_�ł����������C���������������B�����͊����ցu��قlj�͊����̖�O��ʂ�A��Y�̗l�q�����Ă������A�ؖ_���_���悤�ɐU��グ�A�U��~�낷���͒n�ʂ������߂邾���������B�v�ƁA���ɌY���Ӗ����Ȃ��Ă��Ȃ������������B�����͋t�Ɂu��͂܂��ł͂������Ȃ����̂��ƐS�z�������B�v�ƌ������B ���c�͂��Ċ����ցu���q�Ɣ䊱�͎��̐i�ߕ��ɂ��Ă͈قȂ��Ă��邪�A�Ӑ}�͑S�ē����ł���B���͂ǂ�����m�肵�Ăǂ����ے肷�邩�ˁB�v�Ɩ₤���B�����́u����������l�ɐm�̐l�Ə̂���Ă���A���҂Ƃ��ǒ��Ɍ����Ƃ��o����B�v�Ɠ������B ���鎞�A�����͉��ɂȂ��Đe�������������Ɂu���̂܂ܐ��ɒm��ꂸ�ɂЂ�����Ɖ߂����Ă��ẮA���i�i�i�n���Ǝi�n�t�̎��B鰂̐��������������j�ɏ��Ă��܂��ȁB�v�ƌ����ƁA���̏�̐l�B�͉������t��Ԃ��Ȃ������B�����͖����������ċN���オ��Ɓu�������㐢�ɗ������͏o����̂ɁA�������Ɏc�����Ƃ��o����Ƃ����̂��I�v�ƌ������B�������A �w�����ʊӁx��w�\���j���x�ł́u�������㐢�ɗ������͏o���ʂȂ�A�������Ɏc���ׂ��v�ƋL�ڂ���Ă���B �ӔN�A�����͉��ւ̕�O��ʂ肩����ƁA������āu�ǂ��l�ł���A�ǂ��l�ł���B�v�ƌ����Ă����Ƃ����B�����͂��Ă͉��ւ������Ă���A���̐S�̈ڂ�ւ��������Ă���Ǝv����B ����l�������Ɍ����āA�ӈ��Ɖ��R�V�̂ǂ��炪�D��Ă��邩��q�˂��B�����͓����悤�Ƃ������A�����ɍl�������āu���͐l���畷�����b�𐁒�����̂��D���Ȃ悤�����A�䂪���ɋ����鎖�͉����Ȃ��B�v�ƕԓ�����[12]�B �� �u�|�n�̗F�v�ƌ������t�́A�u�_�����r�����Ƃ��Ɂu�u�_�Ɖ�͎q���̍��A�|�n�ŗV��ł��������A�����䂪���̂Ă��|�n�ɟu�_������ėV��ł������B�v�Ɗ������������Ƃ����̂����T�ł���[13]�B���̘b�ł͌��݂́u�ƂĂ������ǂ��c����v�Ƃ����Ӗ��Ƃ͋t�ŁA�݂��̏㉺�W�������Ă���B�܂��|�n�i�����j�́u�^�P�E�}�v�̎��ł͂Ȃ��A�����|��n�Ɍ����Ăď�n�̐^����������V�т̂��Ƃł���B �u�f���v�Ƃ������t�ɂ��āA������冂ɓ���ہA1�l�̕��m�����̎q����߂炦�A�����ǂ������Ă����ꉎ�͕S���]��ǂ���������Ŏ��ɁA���̕��������Ă݂�Ɣ߂��݂̂��܂蒰���˂���Ă����B�����͓{���Ă��̕��m���Ƃ����Ƃ�����b������[14]�B |

||||||||||||

| �@ | ���� | �������� | 325�@-�@375 | �O�`�̍ɑ� | ||||||||

| �@�� �ҁi���� �����A325�N - 375�N�j�͌܌ӏ\�Z������O�`�̍ɑ��B���͌i���B�k�C�S�����i���݂̎R����?�V�s���y���j�̏o�g�B䘌��̔e�Ƃ�S�ʓI�ɕ⍲�������b�ŁA�ؖk����ɍv�������B�C���������M�O���Ȃ����A������݂�Ȃ������B�����ŕ��Â��ł���A�P�������ɂ߂�̂ɒ����Ă����B�����ł�������ƕK������ɕ����A���҂��牅�݂��������K������ɕ��Ƃ����B �Ɛ� ���҂͎Ɋ�Â�����̕��y�A�ːА��x�̊m���A�X��������_�Ə���ȂǁA�����̏[���ɗ͂𒍂��A?���̗͂�}���Ė����Ԃ̗Z�a��}�����B�R���ʂł����V������䘖���̔��������Ō��т������A�O�������ɓ������Ă͑��叫��C����A6���̌R�œG�R40����j��O����łڂ����B���҂͏d�_��`�ւ̓]���A�����@�\�Ɩ@���̐����ɂ�荑�����m�����A�܌ӏ\�Z������̋�����z���グ�A���̎���ł͂܂�ɂ݂镽�a�Ȑ���z���グ���B���҂͂̂��ɓ���̎j�ق��I�����j��Z�\�l�����̈�l�ɑI�o���ꂽ�i���_�Z�\�l���j�B ���鎞�A���v�Ƃ����l�����ꂪ�S���Ȃ����̂ŁA���V�̂��߂Ɍ̋��̍L���֖߂肽���Ɛ������B���҂́u���₩�ɏ����������悤�ɁB���܂łɂ́A���ׂ̈ɕ����o���Ă������B�v�ƌ����A���v���֏����o�鍠�A��X�̌S���͊��ɕ�������Ă����B���̗ߍs���ɂ��A�Ɩ��������Ȃ��l�͑S�Ă��̂悤�ł������B ���҂�?�̓����ɓ��������ہA���݂͂ȁu�͂��炸�������A�������i��e���j�̎������S��Ƃ́A�v�������Ȃ������B�v�Ɗ�э������B������āA���҂͒Q�������B�u��e�����i��e���A�����͎��j�͂܂��ƂɁA���̊�m�ł������B�Â��ǂ�����̈∤�������Ă����B�v�Əq�ׁA���S��݂��ĕ�e�����J�����Ƃ����B 369�N10���A�O���̎U�R���Y??���g�҂Ƃ��Ă���ė����B���҂�??�͌Â�����̒m�荇���ł���A�̘̂b����荇�����B??�͑O���̒���������Ă��蔽�ɑO�`���ǂ����܂��Ă����̂ŁA�����ɉ��҂ɕt���]�����ƍl�����B���ׁ̈A���҂������̎���ɂ��Đq�˂�ƁA??�͍��Ƃ̋@���𑽂��R�炵���B370�N12���A���҂͊������W�߂ĉ����J�����B���̒��őO������̎g�҂̘b�肪�o��ƁC���҂́u�l�S����ɂȂ��Ă��Ȃ��̂��B�ȑO�A��?�������ɓ����������A����̒��������������ł������B�y���͂��������̌R���������ł��鎖���������Ă����ł������B??�Ɏ����Ă͖����Ɏ����̕��Q��������L�l���B�v�ƌ������B�Q�R�g�a�́u���b���ꂽ3�l�݂͂ȑO�`�̐b���ƂȂ��Ă���܂����A���̍�����C�p����Ƃ�����A�N�����ɍl������܂����B�v�Ɩ₤�ƁA���҂́u??�͋͂��Ȑ����@���鎖���o����i���s����O�����������đO�`�ɕt���������w���j�B�D�悷�ׂ����B�v�Ɠ������B�g�a�́u���̍��c�Ƃ͋t�ɒ����i���Łj���̎^���ċG�z���n�E���ׂ��Ƃ������Ƃł����i���M�͍��H����Q�Ԃ����������n���A���H�ɒ���s�������G�z���܂����j�B�v�ƌ����ƁA���҂͑傢�ɏ����Ƃ����B ���đO���c���e�M�́A���ŏP��ꂽ�Ƃ������R�ŐΌՂ̎r��T�����߁A�S���̌��܋����|����ƁA?�ɏZ�ޗ��p�Ƃ������������݂̍菈�𖧍������B��e�M�͎r�������o���Ɣl�|���Ĉ�̂�J�߁A���̍ߏ�𐔂��グ�Ďr���֓����̂Ă��B��ɂ��̘b�������҂͗��p���n�E�����Ƃ����B |

||||||||||||

| �@ | ���^ | ���Ⴍ | 314�@-�@371 | ������ | �V��R�� | ������ | ||||||

| �@�Z������̓��W�̕��w�ҁB�������s (�R����) �̐l�B���C�����B���͒�ы����璘��Y�ɐi�B���˂������ē������������C���ɂ��́w�V��R���x�́C鰁C�W����̑�\�I�����Ƃ��Ė������B�܂��D��ŘV���̋C��������u�������v���������B ��Ƃ̌ÓT�ł���s�_��t��s���Ձt�ɂ������āC�V�q���̉��߂��قǂ������ƂƂ��ɁC��Ƃ̐��l���q���r�̑̓��҂ł��铹�ƓI���l�Ƃ��āC���炽�ȈӖ��Â�����������ꂽ�B�Ƃ��ɉ��J�́C���l���q���r��̓����Ȃ���C��������{���y�̏�ɂ���Ė����Ɋ���������̂ƍl�������C����͓��W�̑��^�i���₭�j�́q�g���_�r���C���͓���̓����Ȃ��炵�����O���Ɋ������ċ����������́C�Ɛ������Ƃɂ��̂܂ܒʂ��C���w�I�����́C��ƂƓ��Ƃ̈�v�����ł͂Ȃ��C���O����v�_�̗��_�I��b�����p�ӂ����Ƃ�����B����≤�J�̊w���́C����炪���n����(240�]248)�Ɋ����Ƃ��납��q���n�̉��r�Ƃ��q���n�̕��r�Ƃ����Č㐢�̐��k�Ƃ���������ꂽ���C���̈���C���W����?�i�͂����j�́q���L�_�r�Ⓦ�W�̉��R�V�́q�p���_�r�͂����̓N�w�I�����ᔻ���C�܂����W��䗔J�i�͂�˂��j�́q���J����_�r�́C�m�`��y�̔j��҂Ƃ���2�l�̍߂����������B |

||||||||||||

| �@ | ��㺔V | �������� | 303�@-�@379 | �����W�� | �y�B�_ | �W�������� | ����o | |||||

| ���W�̐����ƁE���ƁB���͈폭�B�E�R���R�ƂȂ������Ƃ��琢�ɉ��E�R�Ƃ��Ă��B�{�Ђ���S�՟��i���݂̎R���ȁj�B鰐W��k��������\����唴�M���A������̏o�g�ł���B ��㺔V�́A���̌|�p�����m�ł��炵�߂����ՓI���݂Ƃ��ď����Ə̂����B���q�̉����V������\�����A�����ē̏̂������ē`���h�̊�b���`�����A�㐢�̏��l�ɋy�ڂ����e���͐��Ȃ��̂�����[3]�B���̏��͓��{�ɂ����Ă��ޗǎ��ォ���{�Ƃ���Ă���B ��㺔V�̏��̖��������߂��̂́A���̑��@�̋����x���Ƒv�̑��@�ɂ��Ҏ[���ꂽ�w�~���t���x�̉e�����傫���B��㺔V�̍�i�Ƃ��ẮA�s���́w�������x���ł������ł��邪�A��㺔V�͊e�̂�\�����A���̒���?�̐�w���f�x�ł͞����E�s���E�����E�͑��E��5�̂�_�i�Ƃ��Ă���B�����ł͑��|���d��X��������A��㺔V�̏��������v���͂����ɂ���B�w�Í����l�D��]�x�ɁA�u��㺔V�̏��̕M���́A�ЂƂ��͈А����悭�A�����V��˂邪�@���A�Ղ��P荂ɉ炷���@���v[4]�ƌ`�e����Ă���B ���̍�i�ɂ́A�w�y�B�_�x�E�w�\�����x�E�w�W���������x�E�w����o�x�E�w�r�����x�E�w�E�������x�E�w�������f��x�Ȃǂ�����B �O�o�́w���f�x�ɂ́u��㺔V�A�W�鎞�A�Ֆk�x�X�j�ŁB�H�l��V�A�M���؎O���B�i��ӁF���W�̉�㺔V���j�Łi�Օ��j���������B�i�뎚�������j�E�l���؊Ȃ�����Ă݂��Ƃ���A���܂�̕M���Ŗ؊Ȃɂ�3���قǂ��M�̖n�`�����݂���ł����j�v�Ƃ�����A���̌̎������{�ɓ`�����{�̏����͓��ؓ��Ƃ��Ă�Ă����i�O�Ղ��Q�Ɓj�B �����E������������T�C�g�@�F�@http://kanshiomoshirost.ken-shin.net/ �@�@�w�����̏��Ɓx�@�@�@�@�@�F�@http://kakuundo1008.html.xdomain.jp/shoka90_lank02.html �@�@�w���{�̏��Ɓx�@�@�@�@�@�F�@http://kakuundo1008.html.xdomain.jp/shoka90_lank01.htm |

||||||||||||

|

|

|||||||||||

| �@ | �ӈ� | ���Ⴀ�� | 320�@�]�@385 | �M�������� | ||||||||

| �@�� ���i���� ����AXie ?n�A�勻3�N�i320�N�j - ����10�N8��22���i385�N10��12���j�j�́A�������W�̋M�������ƁB���͈��B�{�т͒S�z�Č��B�����̙ӒD�̑j�~�A?���̐킢�̐폟�ȂǁA���W�̊�@�����x�ƂȂ��~�����B��?�̎O�j�ŎӚ�E�Ӌ��̒�A�Ӗ��E�ӐE�ӓS�̌Z�B�ӏ��̏]��B�q�Ɏ�?�B �����E�z�Ďӎ��ɐ��܂�A�傢�ɏ��������҂���Ă������A�Ⴂ���͏o�d�����ɉ�㺔V�ƌ𗬂�[�߁A���k�ɒ^��A�I�X�ƕ�炵�Ă����B360�N�A40�ŏ��߂Ďd�����A�����̎i�n�ƂȂ����B�₪�Ċ������痣��Ē����ɖ߂莘���A���������ɏA�C�����B �����̊����̐��͓͂��W���A�����͙ӒD�̖�]�������Ă��āA�ȕ���̎���ɑ��ʂ����F���邩��̑T������Ă��B����������ɑ��Ďӈ��͉��R�V�Ƌ��ɋ��d�ɔ��������L���H����s�����B���ʁA�V��̊����͎��S�A���W�͖�����ۂ��ƂɂȂ�B�����̎����373�N�ɏ����l�˂ƂȂ�A���W�̐���������B 383�N�A�ؖk�ꂵ���O�`��䘌��͒����̓����ڎw���ĕS���ƍ������R��쉺�����Ă����B�ӈ��͒����萪����s�ɔC�����A��̎ӐE���̎ӌ���ɌR��a���Ă�����j�����i?���̐킢�j�B�킢���s���Ă������A�ӈ��͗��������Ă���f�U������͂Ɍ����邽�߂ɁA�q�ƈ͌��ł��Ă����B�ǒ��ɑO������̕����āA�q���ǂ��Ȃ����������Ƃ���A�u���m����������j�����v�Ƃ��������āA���Ɋ�т��݂��Ȃ������B�q���A������A����܂ł̕��R�Ƃ����U����̂ĂāA���ŏ���肵���B���̎��ɉ��ʂ̎����Ԃ��Đ܂��Ă��܂������A����ɋC�Â��Ȃ������Ƃ����B ���̌��тɂ��A�S�ӎ���������Ɠ��i�̍ō��̉Ɗi�Ƃ���A�ӈ��͑��ۂƂȂ����B�X�Ɏӈ��͂��̐���������Ėk�����v�悵�Ă������A�c���̌��͎Ҏi�n���q�Ɏ~�߂���B�i�n���q�̔��͎ӈ��̌��т��傫���Ȃ肷�������Ƃ��x�����Ă̂��Ƃł���A�ӈ��͒�����ǂ��o����čL�˕��u�ɒ������B 385�N�A65�ŕa���B����A�����̊��ƜI�ˌS���݈̎ʂ��Ǒ����ꂽ�B�q�̎�?�Ƒ��̎Ӎ��������������W�Ɏd�����B |

||||||||||||

| �@ | �m�@���� | �����@�ǂ����� | 312�@-�@385 | �����O�S�ژ^ | ||||||||

| �� �����i���Ⴍ �ǂ�����A314�N - 385�N�j�́A�܌ӏ\�Z������̑m�ł���A���������̊�b��z�����B�@�{���͉q���ŁA��R�S�}�����̐��܂�B12�ŏo�Ƃ�����A���}���̒�q�ƂȂ�B�t�̖v��A�܌ӂ̌N�傪�������č����̋ɒn�ɂ������ؖk�ŋ�����]�X�Ƃ��Ȃ�����A�ނ̂��Ƃɂ͎���ɖ�킪�W�܂�A���S�l�K�͂̒�q�𗦂���܂łɂȂ����B���̌�A���z�Ɉڂ�ƁA���W�̍F������܂߂Ďl�������i���W�܂�A�܂����q������l�K�͂ƂȂ�A�ނ��Z�ޒh�k���͐������ɂ߂��B �O�`�̌���15�N�i379�N�j2���A�O�`�����z���U�����A�����Ȏߓ���������ΐ����ږ�Ƃ��邽�߂ɒ����ւƘA�ꋎ�����B�����Ɉڂ�������A�ނ�䘌��̔�̂��ƁA�o�T�̌����ɑł����݁A�����̌o�����㐢�Ɏc�����B�܂��A����Ŗ���y���Ă����������Y�𒆍��ɏ����悤�A䘌��Ɍ��������͓̂����ł������B䘌��̓��W�����ɑ��Ă͑��̌Q�b�Ƌ��ɋ����Ђ߂Ĕ������B������383�N��?���̐킢��䘌������W�ɑ�s���đO�`���ŖS���A�܂��A����ɓ������g�������ŖS���Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�ނ̐��O�Ɏ������邱�Ƃ͂Ȃ������B�������Y�������ɓn�����āA��X�I�ɖ�o���Ƃ��n�߂�̂́A���̌�`�ɂȂ��Ă���̂��Ƃł���B�Ȃ��A���v������䘌��̎��̒��O�Ɠ`���B�����͖��ӐM�������Ă���A�B�m�̉��Ái�w�E��L�x���ҁj���q�����Ɩ��ӑ��̑O�Ő���𗧂āA�����V�ւ̏㐶������Ă����B�ߓ����̌��т́A��ʂ��āA�ȉ��̕��E�@�E�m�̎O�ׂĂɂ킽���Ă���B 䘌������z�𗎂Ƃ��ē������ɏ��������A�u����10���̌R��p�������z����������A����1�l�����v�Əq�ׂ��B1�l�Ƃ͓����ł���A���l�͓��W�̗��j�Ƃł������K�w���̎��ł���B䘌��͓�����M�C���Ēʗ��j���čc���p�̎Ԃɓ����悳���������^�������ږ�ɂ���ȂǗD�������B �����ł��A���{���܂߂Ċ����������̕������c�ł́A�o�Ƃ����҂͎���̎t�ɂ���ĉ����i�@���j��t���Ă��炤���܂�ƂȂ��Ă���B���̎��A�݉Ƃ̐����̂ĂāA�o�Ǝ҂͂��ׂĎߎ��𖼏��B ���́A�o�Ǝ҂͎ߎ��Ɩ����Ƃ������x���n�߂��̂��A�ߓ����ł���B�����ȑO�̒����̕����E�ł́A���̒����`���̓�������A����̎t�̐����p���̂����K�ƂȂ��Ă����B�C���h�E���悩��̓n���m�́A���̏o�g�n�𐩂Ƃ��Ė���邱�Ƃ��ʗ�ł������̂ŁA�����l�̏o�Ƃ������ꂽ��A�V���ȏo�Ǝ҂́A�t�̐��ɏ]���āA���i�C���h�j�E���i�p���e�B�A�j�E�N�i�T�}���J���h�j�E�x�i�匎���j�Ȃǂ̐��𖼏�����B�x�ق⎱�����炪���̑�\�ł���B ����ɑ��ē����̏ꍇ�A���}���̒�q�ł���A����̎��m�N�̂悤�ɁA�����𖼏�邱�ƂɂȂ����͂��ł���B�����������͎����𖼏�炸�A�ߎ��𖼏�����B�ނ́u��t�̖{�͎߉ނ�葸���Ȃ��v�Əq�ׂ��Ƃ����B����́A�߉ނ̋����ł��镧���̐M�҂ł��邱�Ƃ�[�I�ɕ\���ƂƂ��ɁA�ӎ��I�ɂ��A���ڂ̎t�m�̒�q�Ƃ��Ă̎��o�����A����q�Ƃ��Ă̎��o�����d�����ׂ����Ƃ�W�Ԃ������̂ł������B �����āA����ɓ����̈ӌ��͒��������E�ɂ����Ďx�������悤�ɂȂ�A�₪�đS�Ă̏o�Ǝ҂́A�ߎ��𖼏��悤�ɂȂ����̂ł���B �{�L���ł����̈Ӌ`��F�߁A�P�ɓ����݂̂ł͂Ȃ��ߓ����Ƃ��č��𗧂ĂĂ���B�܂��A��̎���ɓ����Ƃ��������̑m�����邽�߁A����������邽�߂Ɏߓ����ƌĂ�邱�Ƃ��������Ƃɂ����B |

||||||||||||

| �@ | ���ٔV | �������� | 344�@�]�@388 | ��l���t�̓�� | ||||||||

| �@�� ���V�́A�����A���W�̏��ƁB���͎q�h�B��㺔V�̑�7�q�B�����߂ƂȂ������Ƃ��琢�ɉ���߂Ƃ��Ă��B�����̑�ƂŁA���̉�㺔V�ƂƂ��ɓi㺔V���剤�A���V�������j���邢��㺌��Ə̂����B��㺔V�̏��q�݂͂Ȕ\���Ƃł���A�����V�͍ŔN���ł��邪���̓V���Ɍb�܂�A㺔V�̏�����C�ɕx��ł���Ƃ����Ă��邪�A���i�����͕��ɂ͋y�Ȃ��Ƃ����Ă���B�����V�̏��̓����̈�Ƃ��Ĉ�M���i�����҂���j����������B��M���Ƃ͒��H���ȂǂɌ����鑱�������i�A�ȁj�̂��ƂŁA���̏����͉������?�Ȃǂɉe����^����]�B<���i�V�r>��l���t�̓�� | ||||||||||||

| �s���ٔV��l���t�̓��t ���� ���t�����t�C�n�]�s�p���B �A�n������C�䎩�}�ړ��B ���� ���t�����t�C���t�A�����B �����_�َ��C�Վg��u�B |

�@�ʐ^�͓��t�n�ƌ����鏊 ���̎��́A���ٔV�������h���t�h�� ���߂ɉr�������t�n���́A���Ɏ���� �l�ɉ��̂����Ƃ����B �E�̎O��͉��ٔV�ɓ������̂Ɠ`�� ���Ă�����̂ł���B |

�s���t��������̎O��t ���� �����`����C��ࣖ������B �o�Y�ȝ����C���������Y�B? ���� �ђ��|�C�씒����B �����Y�ʎ�C���������ցB ���O �������C��������ʁB �ܜ��������C��o�Y�����B |

||||||||||

| �@ | ���t | �Ƃ��悤 | �s�� | ��������̎O�� | ||||||||

| �@���l���t�ɑ��鉤���V�̎v���ɒ��ځB ���l���t�Ɂu���t��v�ƂQ��Ăт�����B�Q��Ăт�����̂́A�R��A�T��A�P�O��Ăт�����̂Ɠ����B���x�����x���Ăт�����B����͂Ȃ��B���R�͂Q�B �P�͈��l���t������������B�����P�͈��l���t��S�z���Ă��邩��B�]�������ɂ��鈤�l���t�́A�]���r�ꋶ���A���ŏM�𑆂��A�����V�̂��邱����֗��邱�Ƃ��ł��ʁB �������A�S�z����̂́A�����V�����ł͂Ȃ��B���l���t�������B���t�̎v�������鉤���V�́A�v�������ɂ���B�u������֗��邱�Ƃ������B���O������ʂȂ�A�����}���ɍs���B�S�z���邱�Ƃ͉����Ȃ��B���S���đ҂��Ă���v�B ���l���t�ɑ��鉤���V�̎v�����A�r�ꋶ���]��ݒ肵�A�D�����͋�����肩�����r�Ȏv���B |

||||||||||||

| �@ | ���` | �������� | 349�@-�@400 | |||||||||

| �@���͌��ԁB��S�՟��̐l�B�����̑��ɂ�����B�͂��ߊ����̝��A���Ŏ����Ƃ߁A�����ɏd��ꂽ�B�����ɏ]�����͐^���A������ɕ�����ꂽ�B��������Y�ƂȂ����B�ӎ��ƍ�����ʂ������A�̂�����B�ӈ��̎���A�����ɐi�݁A�����l�˂ɓ]���ė�����̂����B�w��E���˂ɂ���čF����ɒ������ꂽ�B������N(398)�A�q���R�ɐi�B���������������Ƃ��A�i�n���q�Ɍ��N�k�x�����悤�������A�����̌R���͂B�������肳���ƁA�U�R�페��������ꂽ�B�l�N(400)�A�a�̂��߉�E���ꂽ�B���ɍI�݂ŁA�Ƃ��ɍs�����悭�����B�u���M�v�Ə̂��ꂽ�B�u�������v�B | ||||||||||||

| �@ | 䗔J | �͂�˂� | 339�@-�@401 | �t�H�����B�� | ||||||||

| �@� �J�i� ���A�͂� �˂��A���v�N�s�ځj�́A�����̓��W�̎�w�ҁE�����E����ƁB���͕��q�B�{�т͓�z�S���z���B䗟��̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�Ⴍ���Ċw��ɂƂ߁A�L�������������B��m���i�n�c���㐭�̔C�ɂ��ƁA䗔J�����ق��悤�Ƃ������A�����ɔ�����Ē��~���ꂽ�B������䗟���ł������Ƃ���A�����̍ݐ����́A䗔J�Z��͊��ʂɂ����Ƃ��ł��Ȃ������B�����̎���A�]�Y���߂����C�Ƃ����B���ł͊w�Z�������A�Ɋ�Â������ɂƂ߂��B���߂ɍݐE���邱��6�N�A�՟̌S����ɓ]�o���A�z������ɕ�����ꂽ�B�قǂȂ����N�ɏ��҂���Ē������Y�ɔC����ꂽ�B�V�_�̑��c�ɂ������āA�贂▾���̐��x�ɂ��Čo�`�̓T�������đt�サ���B�F����͕��w���D���߁A䗔J�͒�ɋC�ɓ����āA����ɋ^�c���������Ƃ��ɂ́A��������B���m���w�e����ɂ������Ă��A�������͂���Ȃ������B 䗔J�̉��̉�����͉�m���i�n���q�ɛZ�тւ���Ă���A䗔J�̔�������Ĕr�˂��悤�Ƃ��Ă����B䗔J�͎��瘬�͌S����̔C�����߂��B�F����͖|�ӂ𑣂������A䗔J�������肢�o�����ߎ��ꂽ�B䗔J�͎�����_���āA�y�f�̎��s�⏬�K�͂̌S���̓�������t�����B�܂�16�Έȏ��S���Ƃ��A13����15���Ƃ��Ă��������̐��x�����߂āA20�Έȏ��S���Ƃ��A16����19���Ƃ���悤���߂āA�F����ɕ��������ꂽ�B 䗔J�͘��͌S�ś������J�݂��A���B�����������߁A�S�̎l���̎q����w���Ƃ��Č܌o��ǂ܂���ȂǁA����ɗ͂���ꂽ�B�������]�B�h�j�̉��ÔV�̒e�N���A�߂ɖ��ꂽ�B�q��䗑ׂ͂��̂Ƃ��V��S����̔C�ɂ��������A�������Ăĕ��̂��߂ɑi�����B�F�����䗔J�̋���ɂ�����Ɛт��v���Ĕ������������˂Ă������A��͂ɂ����āA�Ɗ��Ō����������B �Ɗ����䗔J�͒O�z�S�ɉB�����āA�o�w�ɂ������B��ɉƂŎ��������B���N��63�B�����Ɂw�t�H�����`�W���x���������B |

||||||||||||

| �@ | ���� | �������� | 369�@-�@405 | ���^�̏���c��A3������ɃN�[�f�^�[���N���������T�̋����ɂ���ĎE���ꂽ�B | ||||||||

| �@�� ���i���� ����j�́A���^�̏���c��B���W�̈�����T�����čc��ƂȂ邪�A3������ɃN�[�f�^�[���N���������T�̋����ɂ���ĎE���ꂽ�B �ƋW�̔n�����Ƃ��āA�����̏��q�����q�Ƃ��Đ��܂ꂽ���A���̍˔\��������Č�p�Ƃ��ꂽ�B���̎���͏f���̊����̌㌩�����B�Ⴂ�����甎�w�Œm���A23�̎��ɑ��q���n�ƂȂ邪�A�������W�̙ӒD��ژ_�l�����������Ƃ����Ƃ���A���炭�����̎������߂������B���̌�`���S�i���݂̍]�h�ȓ암�j����ƂȂ邪�u���͋�B�̔��ƈׂ�A�Z�͌܌̒��ƈׂ�i���́i���W�j�S�y�̔e�҂ƂȂ����̂ɁA���q�̎����͂����̌܌i���j�̒����x���j�v�ƒQ�����Ď��C�����B �����̓��W�́A�����i�������f���̉�m���i�n���q�E�������q����������f���A���삩��̔����܂��Ă����B����2�N�i398�N�j�A�k�{�R�c�̒��Ƃ��ċ����ɒ����Ă����������i�n���q�œ|�̕���������ƁA�����L�B�h�j�ł����������͌t�B�h�j�̟u������Ƌ��ɂ���Ɍĉ������B�������͉̂����̔z���̕����ŁA���ۂɖk�{�R�c���w�����Ă������S�V�̗���ɂ��A�������s���������Ƃ��玸�s�ɏI���B�������������g�͂���𗘗p���č]�B�h�j�ƂȂ�Ȃǎ����̐��͊g��ɐ����A������3�N�i399�N�j�ɂ͟u������贏B�h�j�̗k?�����E���t�B�E贏B�𐧈��A���ĕ����x�z���Ă������{�R�c���������A���]������𐧔e�����B���̍��Ɉꎞ���ł͂��邪�A�c�����l�Ƃ��ėL���ȓ������������̖������߂Ă���B ���N�A�i�n���q��̈����ɑ��āA�ܓl�ē��n�̓��m�E�����ɗ�����ꂽ���O�̔������N�����i�����̗��j�B�������̂͗��S�V��������k�{�R�c�̊���ɂ�茳�����N�i402�N�j�ɒ������ꂽ���A���̍������D�@�Ƃ݂������́A�R�c�𗦂��Ē��]�������s���N�ɔ������B����̎i�n���q���q�͗��S�V�ɒ������o�������̓����𖽂������A���S�V�͊����ɐQ�Ԃ�A���N�ɓ����������͎i�n���q���q����E�Q�A���S���E�����E�s���O���R���E�告�E�^�������E�g�B�q�Ȃǂ̏̍�����ɓ��ꂽ�B���̎��A���܂ŕ��p����Ă����|�Ȃ�z�̌�������p���đS�Ď����̌������ɓ��ꂵ���Ƃ����Ă���B ����Ɋ����͗��S�V����k�{�R�c�̎�����D���A����ɓ{�������S�V�͊����Ƃ��Ƃ������A�x�d�Ȃ�Q�Ԃ���s�������Ƃ��痫�T��̕����Ɍ�������A���S�����㎩�E�����B�������ē��W�̎������������������́A ����3�N�i403�N�j12���A�������ʂ̑T������`�ōc��ɑ��ʁA������^�Ƃ��A�������i�n�ƒ�߂��B �������A�킸��3������̉i�n2�N�i404�N�j2���A���Ă̗��S�V�z���̕����ł��������T�������œ|�̃N�[�f�^�[���N�����A���A�V�E���������E�h���ρE���B������T�Ɍĉ��A�s�ꂽ�����͌��N��E�o���Đ��֓��ꂽ�Ƃ�����A�q�̊����ƂƂ��ɉv�B�s����g�J�ɂ���ĎE�Q���ꂽ�B |

||||||||||||

| ���B�V | ������ | �@�H�@-�@413 | ���Ð@�@(��) | |||||||||

| �@���͏��فB�`�z�S?��̐l�B�e�p���������A�k�_���悭���A���j�ɒʂ��A�����ōF�s�Ȃ��ƂŖ������������B�؍N���Ɉ������Ă��āA�㍑�����ɔC�����A�Q�����R���ɓ]�����B�����ɏ܂���ĐW�ˑ���ɗݐi���A�������Y�E��j����E����Y�ɏ�����B�������N(402)�A�L�B�h�j�ɔC����ꂽ�B���C�r�����Ð���߂��A�����Ő������݁A�����Ďu�𖾂炩�ɂ����B���ꂪ�u���Ð��v�ł���B�B�ɂ����Ă��܂��܂������ŁA���������߂�̂ɗ͂�s�������B�O�N(404)�Aḏz���L�B���U�߂����A�S���ɂ킽���Ď��ʂ����B�邪�j��ĕ߂炦��ꂽ���A�̂��Ɏߕ����ꂽ�B���t�ɂ��ǂ��āA�x�x�����ƂȂ�A���̌R�ɐi�B | ||||||||||||

| �@ | �m�� | �i�������傤�j | 374�^384�\414 | �s���_�t4�� | ||||||||

| �@鰐W����C���W�̑m�B�������Y�̖剺�Łq����(������)���r�Ə̂���C�����̋�̎v�z���̊�b�Ƃ��悤�Ƃ����B���@�t�̓C���h�����𒆍��փp�[���[��A�T���X�N���b�g�����Ŏʂ���Ƃ��Ƃ��Ȃ�������ɖ��k�����܂�̐l�ł���B12�ɂ͕������x���V�q�A���q�Ȃǂ̓����ɒʂ����B �����s���_�t4����鰐W�����̑�\�I����B |

||||||||||||

| �@ | �m�@�d�� | �����@�������� | 334�@-�@417 | �@���_ | ����s�h���Ҙ_ | ��q�x�_�� | �ߎO��_ | ����`�� | ||||

| �@�d���i������A334�N�i���a9�N�j - 416�N9��13���i�`�12�N8��6���j�j�́A�����̓��W�A�I�R�ɏZ���m�B�@��A��e���̌d���Ƌ�ʂ��ĜI�R�̌d���Ƃ��Ă��B�������Ɏ��B���������E�̒��S�I�l���̈�l�ł���B ���S�O�ό��i�R���Ȝv�B�s�J�����j�o�g�̐l�ł���B21�̍��Ɏߓ����̌��ŏo�Ƃ����B�����ɐ����Ċe�n��]�X�Ƃ������A���z�ɏZ�������ɑO�`��䘌����N�U���A�������ɘA�ꋎ�������߁A�d���͎t�ƕʂ�ē쉺���A�t�B�㖾���Ɉڂ����B ���̌�A�q�z�S�ČK���Ɏ����ĜI�R�ɓ���A���ю��A�̂����ю��ɏZ�����B����Ȍ�30�N�]��A�d���͈�x���R���o�Ȃ������Ƃ����B���̎����܂��đn�삳�ꂽ�u�Ռk�O���v�̘b���m����B 401�N�i����5�N�j�ɁA�������Y���֒��ɓ��荑�t�Ƃ��Č�`�̓s�����Ɍ}���������ƁA�d���͔������Y�Ɖ������Ȃ����킵�A�V�o�̌o�T�ɂ��Ă̋^��_�������������B���̏��ȏW���w����`�́x�ł���B 402�N�i�������N�j�A�d���͓��u123���ƂƂ��ɁA�I�R�R���E�ʎ��̈���ɕ����̑O�ŁA�O�����H�̐���𗧂Ă�B����ɂ���āA�d���͔��@�Ђ̑c�Ƌ���邱�ƂƂȂ�B�������A�d���̔O���s�́A�㐢�̏�y�O���o�Ɋ�Â��̖��O���Ƃ͈قȂ�A�w�ʏM�O���o�x�Ɋ�Â����T�ς̏C�@�ł������B ����ɁA�����A�I�R���܂ޒ��]������̔e�҂ł����������ɑ��āA���@�͉��@�ɏ]�����Ȃ����Ƃ𐳖ʂ����Đ������̂��w����s�h���Ҙ_�x�ł���B �������łȌd���͉����̐����ɂ��w�߁A�w�\�u���x�̖|��y�ѕ��y�ɐs�͂����B <����> �@���_�A�ߎO��_�A��q�x�_���A����s�h���Ҙ_�A����`�� |

||||||||||||

| �@ | �E�ԔV | ������� | 365�@-�@423 | �����E���� | ||||||||

| �@�E�ԔV�i���� ��A369�N - 423�N�j�́A���W����쒩�v�ɂ����Ă̊����E���ƁB���͕F�ԁB�{�т͉�m�S�B �E?�̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���͂��D�݁A�����������A�y������t���A�͌��ł��Ƃ��ł��A���ɑ����Ɨꏑ�ӂƂ����B��m�S�ɂ����ɔC�����ꂽ���A�A�C���Ȃ������B��ɉ�m���페�Ƃ��ď����ꂽ�B402�N�i�������N�j�A�������������������đ��тƂȂ�ƁA�ԔV�͂��̉��Ő��}�Վ��ƂȂ����B�������K�݂�p�~���č�����z��ő�p�����鐭���ł��o���ƁA�ԔV�͂���ɔ��Θ_���q�ׂ��B�܂����������Y�̕����ɂ��Ă̋c�_���N�����ƁA�ԔV�͂�͂肱��ɔ������B�����ɂ����˂�Ȃ��������߁A�d�p���ꂸ�A�^�̈��O�U�R���Y�ɂƂǂ܂����B�ꂪ�����������߁A���E���đr�ɕ������B�r��������ƁA�i�k�������ƂȂ������A���̍E?���v�d����Ǝ��玫�E�����B�i�n�x�V����m�����j�E�㏫�R�ƂȂ�ƁA�ԔV�͂��̉��Ō�R���j�ƂȂ����B���������������߁A���E���đr�ɕ������B�r��������ƁA���ю��ƂȂ����B��������E�g�B�����]���j�E���������Y���C�����B 410�N�i�`�6�N�j�A���T���������R�����˂�ƁA�ԔV�͂��̉��ŕ������j�ƂȂ����B����i�n�����̉��ő�i�n�]�����Y�ƂȂ����B����ɗ��T�̉��ŕ��k���j������j���C���A�����ɓ]�����B�v�����Ă���ƁA�v�̎����ɔC����ꂽ�B�����S����Ƃ��ďo���������A������̎��s�ɂ��Ɗ����ꂽ�B 421�N�i�i��2�N�j�A��j����ƂȂ����B�@�ɑ��Č����ō����ł���A�����߂̏��A�V��e�N���Ă݂������ƂŁA���������ɋ����ꂽ�B����ɗg�B�咆�������ˁA�K�������ɓ]�����B423�N�i�i�����N�j�A���������B���N��55�B����̈ʂ�Ǒ����ꂽ�B �q�̍E��͗g�B�����]���j�ɏ�����B |

||||||||||||

| �@ | �����@(������) | �Ƃ����� | 365�@-�@427 | �A����� | ���Ԍ� | |||||||

| �@������鰐W��k������i�Z�����j�A���W������쒩�v�̕��w�ҁB���͌����B�܂��͖��͐��A���������B����F�l�����拂ɂ��Ȃ݁u���ߐ搶�v�A�܂��͎��`�I��i�u�ܖ��搶�`�v����u�ܖ��搶�v�Ƃ��Ă��B�q�z�ČK�i���݂̍]���ȋ�]�s�ČK��j�̐l�B�����̓c���ɉB�ٌ�A����_��Ƃɏ]�����A���퐶���ɑ����������𑽂��c���A�㐢�ɂ́u�B�펍�l�v�u�c�����l�v�ƌĂ��B �������̎l�����u�q�ɖ��i�ȂÁj���v�ɂ��ƁA���̑c�͐_�b�̍c��A��ꟁi�������j�ɑk��Ƃ����B�c��́A�O�����̗g�����R�E���O�ł���A���O�̎q�œ��W�̑�i�n�E�����S���̓����͑\�c���ɂ�����A�c���̓��͕����S����ƂȂ����Ƃ������A�ڂ������͕s���ł���B����̑c���ɂ͖ЉÂ�����B��������唴���d�����ꂽ鰐W��k������ɂ����ẮA�u����i�P�Ɓj�v�ƌĂ�鉺���m���̏o�g�ł������B ��������393�N�A�]�B�Վ��Ƃ��ďo�d������Z���ԂŎ��߁A����Ɏ��i�L�^���j�Ƃ��ď����ꂽ���A�C�����ނ���B399�N�A�]�B�h�j�E�����Ɏd������A401�N�ɂ͕�̖Ў��̑r�ɕ������ߎ��C�B404�N�A���R���R�E���T�ɎQ�R�i�����j�Ƃ��Ďd����B�����̏o�d�͎�Ɍo�ϓI�ȗ��R�ɂ����̂ł��������A�������������l�Ƃ��Ă̐E���ɑς���ꂸ�A�Z���ԂŎ��C���Ă���B405�N�H8���A�d�̌��߂ƂȂ邪�A80�������11���ɂ͎��C���ċA�������B �Ȍ�A�������͉B�ق̐����𑱂���x�Əo�d�����A�I�R�̌d���Ɏt�����������V�A���R�ɉB���������▯�Ɓu�q�z�̎O�B�v�Ə̂��ꂽ�B�B����̏o�����Ƃ��ẮA408�N�A�Ύ��ɂ����ĉ��~�������A���炭�͖�O���u���D�ɐQ���肷��A411�N�A�Z�܂���쑺�Ɉڂ����A���N�A�B�ِ����̓��m�ł������]��̓��h����r���A�Ƃ��������������B���̊Ԃ����W����ї��T�����������v�̒��삩�珵���ꂽ��������������Ȃ������B427�N�A�����B���N63�B�����p�i�Ǔ����j�́A�F�l�œ������\���镶�l�̊牄�V�ɂ����̂ł������B �����̋Ղ��g���A�����A���̋Ղ��������ĐS�̒��ʼn��t���y���Ƃ�����b������B���́u�����̋Ձv�ɂ��ẮA�w�؍�杁x�ɂ��L�q�������A�Ӗ���v��ƁA���݂�����̂�m�邾���ŁA��i�ɂƂ���Ă���悤�ł́A�w��w�p�̐^���ɐG��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƋL���Ă���A�����̋ՂƂ́A���������ɂ�������̋ɒv�Ƃ������Ӗ��������܂܂�Ă���B <���w��i> �������铩�����̍�i�́A���E�U�������킹��130�]�`������B���̒��ł��u�c�����v�ƌĂ��A�]��̓c�����i��w�i�ɁA�����Ƃ��Ă̐����̐����ɔw�������A�����鐰�k�J�ǂ̐��������Ƃ����A�̍�i�́A�����エ��ь㐢�̐l�X���痝�z�̉B�퐶���̑̌��Ƃ��č����]�����B�B��ւ̊����Ƃ����i�́A�������ȑO�ɂ��u���B���v�u�V�厍�v�Ȃǂ����݂��A�����������������W�̎���Ɉꐢ���r�����u�������v�̈ꕔ������ɓ��Ă͂܂�B�������A�����̍�i�̑����ʼnr������e�́A�������s�������w�̉e���������A�������犮�S�ɐ藣���ꂽ�B�҂̐�����ϔO�I�ȘV���̓N���ɏI�n������̂ł������B�������̍�i�ɂ�����B��́A�����ɉe�������A����̓��퐶���̑̌��ɍ���������̓I�ȓ��������������̂Ƃ��ĕ`����Ă���A���Ƃ��Ă̖L���ȝR�������Ȃ��Ƃ���ɑ傫�ȑ���_������B�������͓�����ɂ����ẮA�u�Í��B�펍�l�̏@�v�Ƃ����]�Ɍ�����悤�ɁA�B������Ƃ����A�̍�i���c�������j�[�N�Ȏ��l�Ƃ��āA���̏������q�́u�]�A���̕��������n�݁A����߂��\�͂��A���ّ��̓���z�ЁA����������������ށv�̂悤�Ȉꕔ�̈��D�҂��l�����Ă����B����A�C���̕��ʂł́A鰐W��k������̋M�����w���\���邫��т₩�ŐV��ȕ\����Nj�����X�����狗����u���A����C�̂Ȃ��\����S�������_�ɓ���������B���̂悤�ȏC���ʂł̓����́A�B�펍�l�Ƃ��Ă̑��ʂƂ͈قȂ�A�������Љ��u���A���̎�����Q���v�̐��]�̂悤�ɁA������̕��w�҂ɂ͎�����Ȃ��������A����ɂȂ�Ǝ���ɕ]������͂��߁A�v��ȍ~�ɂ́A�u�����A������邱�Ƒ����炸�B�R��ǂ����̎��A���ɂ��Ď����Y�A?�ɂ��Ď����J�Ȃ�v[11]�̂悤�ɍ����]�����m������悤�ɂȂ�B �������ɂ͎��̂ق��ɂ��A�����E�U����12�т̍�i������B�u�A�����̎��v��u���Ԍ��L�v�����ɗL���ł���B�O�҂͜d��߂����C�������ɏ����ꂽ�Ƃ���A�������́u�c�����l�v�u�B�펍�l�v�Ƃ��Ă̑�\�I���ʂ��`���ꂽ��i�ł���B��҂́A�����̒������w�ł͐����Ȃ��t�B�N�V�����ł��蓌�m�ł̃��[�g�s�A�E���z���̕\���ł��铍�����̌ꌹ�ƂȂ�����i�Ƃ��Ė������B���ɂ����`�I��i�Ƃ����u�ܖ��搶�`�v��A���ɉ��₩�ȓ��e�ŁA�B�҂Ƃ��Ă̈�ʓI�ȃC���[�W�ɂ�����Ȃ����Ƃ���A���D�҂ł��鏺�����q�Ɂu�����̔���v�ƕ]���ꂽ�u�Տ�̕��v�Ȃǂ�����B |

||||||||||||

|

|

|||||||||||

| �@�I�R�����l | �내��ǂ����� | �@400�N���� | �V�Ζ厍�@�@�@(��) | |||||||||

| �@�]���Ȃɂ���I�R�̏��X�̑m���A���l�Ƃ͒q�x�_�Ɂu����҂𖼕t���ē��l�Ƃ����B�ق��ɏo�Ƃ��Ă��܂���������̂����܂��A���l�Ƃ����B�v | ||||||||||||

| �@�b�� | ������ | 334 - 416 | ����s�h���Ҙ_ | ����`�� | �\�u���x�̖|�� | |||||||

| �@�d���i������A334�N�i���a9�N�j - 416�N9��13���i�`�12�N8��6���j�j�́A�����̓��W�A�I�R�ɏZ���m�B�@��A��e���̌d���Ƌ�ʂ��ĜI�R�̌d���Ƃ��Ă��B�������Ɏ��B���������E�̒��S�I�l���̈�l�ł���B ���U ���S�O�ό��i�R���Ȝv�B�s�J�����j�o�g�̐l�ł���B21�̍��Ɏߓ����̌��ŏo�Ƃ����B�����ɐ����Ċe�n��]�X�Ƃ������A���z�ɏZ�������ɑO�`��䘌����N�U���A�������ɘA�ꋎ�������߁A�d���͎t�ƕʂ�ē쉺���A�t�B�㖾���Ɉڂ����B ���̌�A�q�z�S�ČK���Ɏ����ĜI�R�ɓ���A���ю��A�̂����ю��ɏZ�����B����Ȍ�30�N�]��A�d���͈�x���R���o�Ȃ������Ƃ����B���̎����܂��đn�삳�ꂽ�u�Ռk�O���v�̘b���m����B 401�N�i����5�N�j�ɁA�������Y���֒��ɓ��荑�t�Ƃ��Č�`�̓s�����Ɍ}���������ƁA�d���͔������Y�Ɖ������Ȃ����킵�A�V�o�̌o�T�ɂ��Ă̋^��_�������������B���̏��ȏW���w����`�́x�ł���B 402�N�i�������N�j�A�d���͓��u123���ƂƂ��ɁA�I�R�R���E�ʎ��̈���ɕ����̑O�ŁA�O�����H�̐���𗧂Ă�B����ɂ���āA�d���͔��@�Ђ̑c�Ƌ���邱�ƂƂȂ�B�������A�d���̔O���s�́A�㐢�̏�y�O���o�Ɋ�Â��̖��O���Ƃ͈قȂ�A�w�ʏM�O���o�x�Ɋ�Â����T�ς̏C�@�ł������B ����ɁA�����A�I�R���܂ޒ��]������̔e�҂ł����������ɑ��āA���@�͉��@�ɏ]�����Ȃ����Ƃ𐳖ʂ����Đ������̂��w����s�h���Ҙ_�x�ł���B �������łȌd���͉����̐����ɂ��w�߁A�w�\�u���x�̖|��y�ѕ��y�ɐs�͂����B |

||||||||||||

| �@�哹�Q | �͂��ǂ��䂤 | �����N�s�� | �˕����Z�\��� | |||||||||

| �@�哹�Q�C���獂�m�B�����N�s�ځC�F���鎞�ݐ��B�{���g�C�R�A(�����]�Ћ�)�l�C���K��ƁC�ȕ���i�����C�㘰�{�Ў�R���o�ƁB��˓������I�R�C������㎊�Ր�B㋏Z���]�V�����B�R�W�@�C�o���m���㓯����ꎖ��C���v����A�F����ϋɑ����B���Q�f�����^�W���C��D�ѐ�u�فC�\�S�V�_�����R�����C�F�L��r�B�����U�ÁC�l�i����"�L����V��"�B���������B | ||||||||||||

| �@�ӓ��Z | ����ǂ����� | �����N�s�� | �o�R | |||||||||

| �@�ӓ�?�i����ӓ��]�j�C���ߛI�i�����N�s�ځj�C���玞�l�C���ɑ��ӈ��I�Ï��C�������R�Ӛ�I���Z�C�����ӌ��I��?�C�琥�������@�Ɖ�㺔V�I�Z�q���ÔV�I�Ȏq�B �r�P�V�� �ӓ�?�����ғI���֕s���C�����Œ����I�̎��C�L�ڍ݁s��?�V��t���F�ӈ��݈��V�a�q?�쓢�_�p������?���B�ӈ��I?�q�ӘN?���u�T�d���[�v�C��?��?�F�u������P�����N�v�C������?��������?�l�I�i���B����ה������I�̎��C?�o����I�Ǐ��A��?���l���ג����Ñ�ˏ��I��\�l�C���u�r�P�V�ˁv�琬��Ґl�i���L���˓I�����I��p�I����C���i���֖��ׁs�O���S�t�u�?�C�\���ՁB�ӓ�?�C�\�r��B�v����y�C���L���l��V�ג|�ю����B ���� �ӓ�?�ʼn��ÔV�ȁC�������s�K���B�s�珑�E�B�E���ÔV�Ȏӎ��t�F�u�i�ӓ�?�j���K�ÔV�C�ҁC�r�s�فB���H�F�w���Y�C�폭�q�C�s���C��������H�x���H�F�w���f���C�L����i�ӏ��j�A���Y�i�ӝ��j�G�Q�n�Z�한�L�w���A�ӁA㹁A���x�C�s�ӓV�ߔV���T�L���Y�I�x�v�����w����C�Ӑ��ӘN�C㹐��ӌ��C�����Ӑ�C�s���ӉƌZ��I�����B�ӓ�?����?�ӉƌZ��s�����L�����C�Y���d�d�o�����ÔV���f��?�I ����V�� �ӓ�?�Ӊƌ��o�l���C�ӌ����h�d?�B��?�o�ŔV��C�����v���ˑR��횎�ՁC�\�Ɍ��Ӗ⑼���F�u?�����Ґ��s���i�C��������S�Ґ��V���L���H�v�ӌ��\���M�o?���u��������s�C��?�����C�ߋɗL�C�ƌΌ`�͖�B?���ߍ��C���L���U�B�v�����흾���s�S�當�t���C�ӌ����Ɋ��ї����ғI�����V��B �����E�G �ݑ����V�����C��v���ÔV�ט��m?�j�C�A����s�́C�o�������דG�R���߁C��E�B�ӓ�?�㕷�G���C���[����C�\���o��E�G�ɐl�˔�S�B�����������ߋ`�C�͖̎Ɠ�?�y�����l�B���ÔV����C��?�ݘ��m�Ջ��C�I�������ŁB |

||||||||||||

| �@� | ���傤���� | �@�H�@-�@410�� | �|�� | |||||||||

| �@�� ���i���傤 �����A���v�N�s�ځj�́A�܌ӏ\�Z������O�`�̐l���B���͕��ƁB��Ƃ��L�ڂ����B���z�S�������̏o�g[1]�B 18�̎���䘌��Ɏd���A����Y�ɔC����ꂽ�B ���̌�A���厘�Y�E���ЌS����ɏ��i�����B 374�N�A���R���R��e���̕v�l��䘌���蒞�����Ă���A���ɂ�����䘌��͕v�l���r�ɏ悹�ċY��Ă����B�����������́w�s�������������A�A�����_�������i���������ɓ����Ă���̂͌������Ƃ��A���_������������Ă���̂͌�����j�x�Ɖ̂����B�������䘌��͗l�q�����߂���ɎӍ߂��A�v�l���r����~���悤�������B ��ɔ鏑���Y�ɔC����ꂽ�B ���N12���A����l�������a�ɐN������ƁA�吺���グ�āu�b�\�E���т̔N�i384�N�E385�N�j�A���r���l��H���B�߂������ȁB�c����̂͂Ȃ��ł��낤�I�v�ƌ������B䘌��͂��̎҂�߂炦��悤���������A�����ɂ��̎p�͌����Ȃ��Ȃ����B������A��͔鏑�Ď�?�Ƌ��ɏ��X�̑N�ڂ��n�E����悤�ł��������i���Ɨr�����킹��ƑN�ƂȂ�j���A䘌��͕�������Ȃ������B�ʂ�����䘌���384�N�ɑN�ڂ̔����ɑ����A���N�ɂ͖��𗎂Ƃ����ƂƂȂ����B 378�N9���A䘌��͌Q�b�Ƌ��Ɏ������Â��ƁA��?���𐳂Ƃ��A�����Ԃ����E�܂ň��ݑ�����悤�Q�b�֖������B�����������́s�V�́t�����w�n����A�V����r�A�m�N�����A�Vཐ�m�B�@�r�u�M�A�{�X�č��A�R�����V�A�O��㑥�i�n�͎���A�V�͎�r�𐂂��B�m�N�͂���ɐ��ʂ��A�Vག͂�����Ēm��i��������n�߂Ď������Ƃ����l���j�B�@�͟u�M�������A�{�͉č����X�����B������l����ƁA�O�Ɋ낫������Ό�͑���ł��낤�j�x�Ɖ��߂��B䘌��͂���ɑ傢�Ɋ�сA��ɖ����Ă���������̏��Ƃ��A���炪�Q�b�Ɖ����s���ۂ��������݂̂ɗ��߂��B 380�N�A䘌��͎O���E��?�E���s�E?�E贂ɂ���?�l15���˂��Ċe�n���ɎU�������A���X�̏@�e�ɂ����̂������B���������͉��̐ȂŖT�Ɏ���ƁA�Ղ����t���ĉ̂��Ȃ���w�������C�������C���J�n�����w�V�C�������Z�s�\��B���o��l���N�ځC��U�ɋ}�c��N�I�i��l�i?�l�j�������ֈڂ��đN�ڂ𗯂߂Ă��ẮA��U���Ԃ��}�ς������ɒN�𗊂݂Ƃ��܂��傤���j�x�Əq�ׁA���̑[�u��r�������̏ۂł���Ƒi�����B䘌��͂���ɏ݂��ׂ����A�]�����͂Ȃ������B 䘌��͎������N�ɂȂ�ƁA�N�ڂ�����Ęf�킳��A������ӂ�悤�ɂȂ����B��͂܂��Ղ�t�łȂ���̂��āw�̕��ВÉ́A�痢���ȁA�����{�����A���N���ߑ��i�́A�ВÉ͂ɕ����ɁA�痢�͈�Ȃ��Ȃ��ĞH���u���̐��͂��Ƃ��Ǝ������琴���ɒN�������đ������邩�v�j�x�ƊЂ߂��B䘌��͂�����ĐU�镑�������߂āu����͒��̂��Ƃł��邩�v�ƌ������B�܂��A�̂��āu�k���L�ꞥ�A�z�t���d���A�O��`���h�A�����L�ԐS�i�k�̉��Ɉ�̞�����A�t��z���ďd�A�𐂂�B�O�ɂ����Ă͞��h���`����嫂��A���ɂ����Ă͐^�ɐԐS������j�v�ƌ����ƁA䘌��͏��āu�܂����╶�Ƃł���ȁv�Ɗ��Q�����B���̋@�]�������Ă����f�������t�ɂ��A�Y���l�͂���������̂悤�Ȃ��̂������B ��Ɋ֒��ł͕��@������ł��鎖����A䘌��֏o�Ƃ������Ƌ��߂����A䘌��͔ނ�ɂ���ŋ����Ȃ������B 385�N��䘌��������ƁA��͂��̎u�𐋂��ďo�Ƃ��A�����Ɖ��߂�Ɓw�䐶���ȔӁA�D?�ꉽ���A�d���ޕ��A�������哹�i��͔ӂ������Ăǂ����Đ��܂ꂽ���B�D?��S������̂ɂǂ����đ����ł��낤���B�߉ޕ��ɖ����A���A�������đ哹��������j�x�Ƃ������������B ��͑O�`�Ɏd���Ă������ɍ��j�̕Ҏ[�ɎQ�悵�Ă���A�O�`�ŖS������̒��q�𑱂��A���̒n�ɉB�ق�����Ɂw��x�삵���B���̌�A�����R�ɉB������ƌo���ɐ���B���j�̒��q�����������s���A�g�o�g�ł���ԕp����o��̉������A�w�n�x�삵���B ���W��贏B�h�j?������̕����i�C�������܁j���h���A���V�𔗂����Ƃ����B ���̌�A���z�ɂ����ĖS���Ȃ����B���̂Ƃ�60�Η]��ł������Ƃ����B ��̎���A�v�̗��B�h�j�g�˂͎ԕp�ɖ����ď��̕Ҏ[�������p�����A432�N�ɏ��߂�451�N�ɂ͊������A�S�O���ƂȂ����B �l�� ���Ƃ���颂������Ă��炸�A�̂͑��������Ă����B�܂��A�ȁE���͂������̂̎q�����Ȃ������B���ׁ̈A�����̐l�X�͔ނ𛁊����ƌ��Ȃ��Ă����Ƃ���[2]�B �����ŕ����ɒʂ��Ă���A���̊w��͒���E�n���ɕ��Ԃ��̂����炸�A��N�ւ͊��|�i���₩���|�߂鎖�j���D�݁A�����������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B �����ɂ��ċL���͂�����A���͂��悭������B�������D�݁A䘌��֏㏑�E���|���邱��50��ȏ�ɋy�B �܂��A�����𐒔q���Ă���A�����قƂ�NJ���ɂȂ��Ă��Ȃ������o�T�̖�o�ɗ�݁A���̕��y�ɑ傢�ɍv�������Ƃ����B |

||||||||||||

| �@ | ||||||||||||

| �@ | ||||||||||||

| �@ | ||||||||||||

| �@ | ||||||||||||