- gbv

- źÓ@ĺvlĚTŞ

- śIEĘäiEĂšĚl

- IĚl

- l@ăwiTŞ

- ăăEżĚl

- OăĚl

- ZŠśťĆl

- vęŔÂl

- śI@Ú^

- ĘäiVrS@óđŕ

- Ăš@EÉę

- ˘ŕVę

- śS踴@@ŤˇŽłiú+vj

- Ťl ę

- çEÜÓ\ZEěkŠEä@Ěl

- ä@l

- ŔjĚ

- EˇEEÓ

- Üă\@v

- kvĚl

- ěvl

- ŕEłăČ~Ěl

- ÔÔW

- Ť_005@@ŤĆśw

- IčńVúóđŕUBlog

- ç˛ÇĚl

- EmáE¤Ű@ÖAN

- ˘Ěˇéč221

- ¤Ű@ĂIR ćĚ

żEEv@św020

IčńVĚ@ lźÓĚTCg

ZŠśťĆl

@@@@@@ |

@@@@@@@@@ZŠśťĆl |

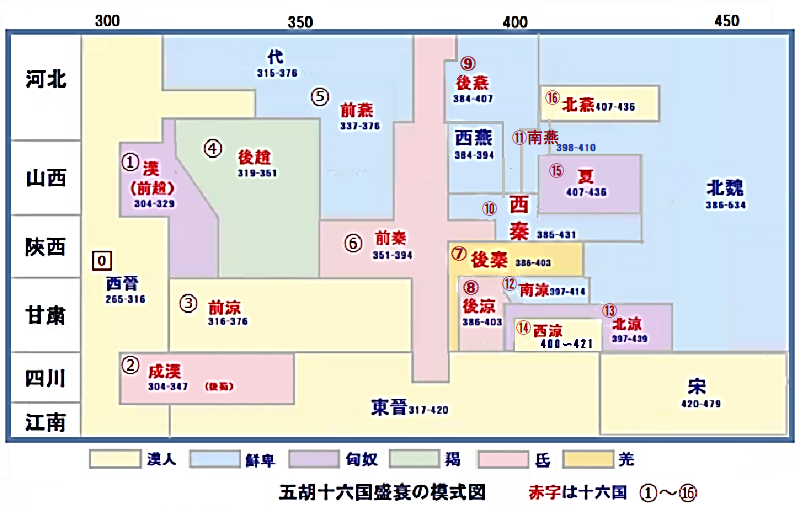

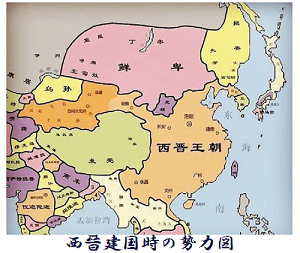

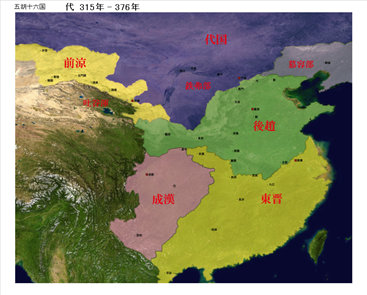

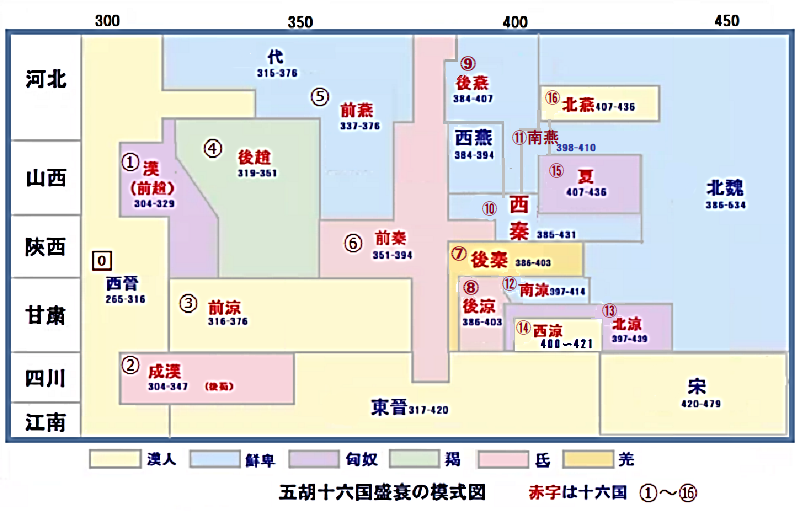

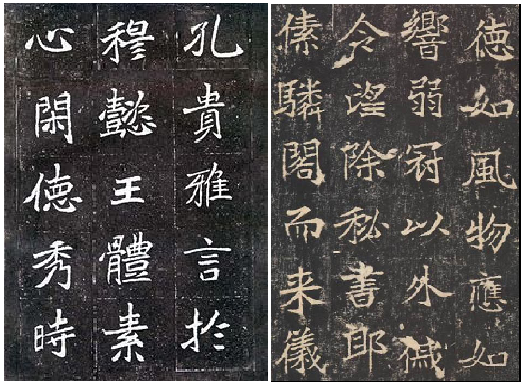

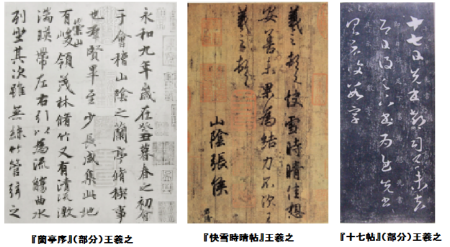

gsbNX@@ZŠśťyčżĺ¤ÔńŠz@@@222N - 589N ŔĚŇÍA|ŃĚľŤĹ éŞAąĚ7lÍęÉ´kđľ˝ĚĹÍȢąĆÍümĚąĆĆv ¤BŔĚvzIwiÍšłÉ éĆlŚÄ˘éBšłĆVvzĆÖWȢƢ¤wŕŕ éŞAň łwŠçCđVvzÉfÁĢăwiÉí㪠čAšłÉVvzŞćčÜęA ܽϝľÄ˘éB |

ăLwÍŽ}ăĚ źxđNbNˇęÎAeĚđŕy[WÉÚŽB

|

inĚäŞ |

| ŕRđŢľşĚk°đh˘žé°ĚinňÍAťĚR÷Ć ÍŠç üÍÉxúłęéć¤ÉČéBąĚúÉÉÉÍöˇ¨ÍŞĆ§ľÄ ˘˝ŞAŕĆńĹé°ÉÎRˇéć¤ČťÔč𩹽˝ßÉé°ĚÍi nňÉξĢ°đ˝śA238NAąęđĹÚľ˝BťĚNĚ239NA` ĚÚíÄĚÁgŞé°ÉKę˝ié°u`l`jBÜ˝Aé°ÍÉđŽSÉx zşÉuąĆĹĚĺíĆŤđÚˇéć¤ÉČčAĚżĚ244NÉÍ ŤE?uŞĺíńsđ׳šÄ˘éB 239NAb͢ľA{qĚFŞé°ĚcéĆČÁ˝Bb͡é ÉŰľÄinňĆc°ĚuÉFĚăŠđőľ˝ŞAăÉinňÍ uĆťĚćčŞŤÉ ÍđDíęAŐEÖĆǢâçę˝BąęÉÎľÄi nňÍ249NɧqĚintçƤÉN[f^[đNąľÄuęhđE QľA Í𜏾˝i˝ËĚĎjBŽSÉé°đ¨Á˝inňžŞA ĺĚÉíÁÄéĘĚÓDÍsíȢÜÜ251NÉľ˝B ťĚăĚ ÍÍintÉóŻpŞęAintŞĘĆinşÉóŻpŞ ęéBąĚÔA255NĚ?uĚi?uEśÔĚjâ257NĚaĚ ˝iaĚjČÇĚinxzĚé°{ÖĚ˝Ş˝xŠ NŤéŞAinÉΡéLřČĹÍĆÍČ螸AÁłłęĢÁ˝B aĚ˝ÍAé°R26ĆaEŕR20Ş1NÉí˝čËľ˝ĺ íĹ Á˝B ŕĹÍAˇ Şcžq̡aơaĚí̡eĚźlđŮÚŻÉö ľ˝˝ßA§žqđúҡéˇehĆpžqđh˛¤ĆˇéˇahĚΧ 𾢽Bˇ Şf𢽽ßAΧÍDŔťľAáâęŞYłęA ¤ťŞŽˇéČÇAÍđŢłš˝BąĚâčÍA250NAˇaŞp žqłęAľj̡şđcžqɧÄéąĆĹ ľ˝BˇeÍŠQđ˝ śçęA˝ĚˇahơehĚl¨ŞćnEłę˝čAÇúłę˝iń{ jB 252Nɡ ÍľAˇşŞ10ÎĹcéĆČéĆAžúEĺŤRĚ ŞŕĚ đŹÁ˝BÍ252Nɡ Ěăđ_ÁÄNUľÄŤ ˝é°ĚÓ EaÉĺľÄş]đžéŞANĚé°ÖĚNU͸s ÉIíčAuaŽ̺mŞSČÁ˝BąęĹż˝ş]đńˇé˝ß ÉŕĚ°¨ÍđłŚńĹW đuˇŞAąęÉsđÁ˝ c°ĚˇsÉćéN[f^[ŞNŤAÍEłęAˇsŞĺĆČčŕ Ě đŹÁ˝B ˇsÍŠŞĚ ¨Ě˝ßžŻÉĆŮĄđsÁ˝B256NɡsŞaˇ éĆAˇsĚ]í̡?Ş ÍđŹčAˇsŻlĚĆŮĄđsÁ˝B257 NAé°ĹaĚ˝ŞNŤéĆAaĆčđńĹé°đUßéŞA¸ sÉIíÁ˝Bˇ?ĚeżÍŞáşľ˝ąĆ𩽷şÍˇ?Ěrđ}é ŞAtɡ?ÉćčpĘłęAˇ ĚZj̡xŞăíčÉi§łęcéĆ ČÁ˝Bˇx͡?ŞN[f^[đvćľÄ˘éơĆAŁzEňçĆÎô đűčAˇ?đßçŚAYľ˝B ĺżĹÍA255NÉIŰŞé°đUßÄé°Ěč´Bhj̤oÉĺľ˝ŞA 256NĚiJĚí˘ĹĺsľAĺżĚÍđćžłš˝B258NČ~Aĺ żĹͯ̊ኪĄđľAcéĚŤTÍVŃđŻÄ˘˝Bĺżđ ĹÚˇ@ďĆŠ˝inşÍßďEűšäç20ĚR¨đhľÄA263NÉ ŹsđJéłšĺđĹÚľ˝iĺżĚĹSjB 264NAßďŞIŰƤÉvBĹƧľć¤Ć˝đNąľ˝ŞA¸sľA ŹĚĹßďEűšäçé°ŤâIŰç卪˘˝ę˝BąĚŹÉćśÄ ŕĚŕŚE¤RçŞ ŞçéiŔéđUß˝ŞA ÍiŔéđç ľAé°ĚÓóŞ ĚRÉhłęéĆAŕRÍPŢľ˝B ĺĚĹSăÉé°É~ľ˝čˇTÍěsÂÉCśçęAŕĚđBĚđč SEă^SEúěS𧳾˝B |

| źWÉćéę |   |

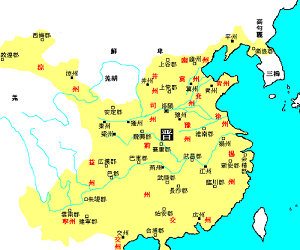

| inşÍ265NÉľA§qĚiniéjŞăđpŽBinÍé°ĚôŠçĚT÷đóŻÄAé°ŞĹŃAźWŞłę˝BťĚăAinÍľÎçÍŕđĹßéąĆÉÔ𩯽B 264NAŕĚcé̡xŞaľAˇěŞcéÉŚĘľ˝ŞA\đs˘AŕĚĄÍę˝B 270NANÚĚĂŻ÷@\窟WÉ˝đNąľAźWĚ`BhjEÓóâÁBhjEĄOđ˘żćÁ˝BĂŻ÷@\Ě˝Íăł°çźĚŻ°ŕQÁˇéĺKÍČŕĚžÁ˝ŞA277NAźWĚinxEśéńŞĂŻ÷@\đ~łš˝B279NAĂŻ÷@\ÍÄŃźWÉ˝đNąľAÁB𧳾˝ŞAźWĚn˛ÉĹÚłę˝B 271NAŕĚńúöEŠ?çÍđBĚźWRđjčAđčSEă^SEúěS𧳾˝B 272NAŕčŞŕÉwŤAźWÉQÔÁ˝ŞAŕ̤RŞąĚ˝đÁłľ˝iźËĚí˘jB 279NAźWĚinÍŕÉoşľA280NÉŕđĹÚľA¢ÉęđŔťľ˝BąąđŕÁÄOăÍIíÁ˝B ęăĚéÍÜÁ˝ÂľAFÉ^ÁÄĄđČݸA㯝ĚÔĹÍťŔĚĄđłľ˝´kŞŹsľ˝BłçÉéÍAnűŞ đ}čę°đnṳ̋ƾÄC˝ľAĺŤČ Íđ^Ś˝˝ßAăÉÍăpŇb骳\Č˝ßÉ@ę°çĆinę°Éćé ͢iޤĚjŞNąÁ˝BąĚĹÍđÁŐľ˝WÍŤŁÉćéżiOćâjĚĆťĚNUÉćÁÄWÍęŠç30NĹöóľiiĂĚjAÄŃÍŞôóÔÉtßčˇéąĆĆČÁ˝B |

| <źç> | ĺčG | ččş | Bş | cáć | Rˇ |

| ma | ¤ć | § | ä¤úŇ | Ťĺ | |

| ŁŘ | öĹ@@2.s}Mqt | ŕNx | ŠúŮ | ŁË(ŁGé) | |

| ôő | ¤@ | ¤_ | ¤^ | č÷ | |

| üG | ŁŚ | śv | śMl | ŁÚ | |

| ˇ^@ | inň | ¤Ľ | ŕNň | sŰ |

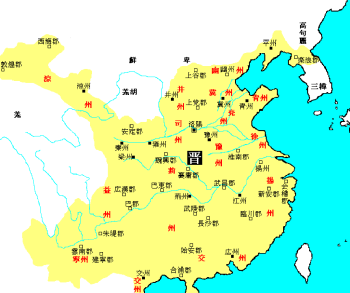

çiçAľńA265N -420NjÍA̤ŠĚęÂBinŞé°ĹăĚłéŠçT÷đóŻÄľ˝B280NÉŕđĹÚľÄOăđIŕłšéBĘíÍAąziOćâjÉŘkđDíęęUĹSľAěJľ˝317NČOđźWAČăđWĆÄŃŞŻÄ˘éŞAźWAWŕĆŕPÉAWAWŠđ̾Ģ˝BWăĚŘkÍÜÓ\ZăĆŕĚłęéBńsÍzAźWúɡŔÉJÁ˝ăAěJăĚńsÍĆBvÉćčĹÚłę˝B

@źď301NÉnÜÁ˝éĘpł´uޤĚvÉćÁÄźW¤ŠŞöóľnß˝Ěđ_@ÉAAĚŕOÉ˝ZľÄ˘˝ŮŻ°ŞŘkÉNüľ˝BŢçÍŞDđsÁÄřŤă°éƢ¤VqŻIČsŽĚăíčÉŘĚćŕÉčZľÄ˝Ěđľ˝BĚŞ¨¨ćť\ZĹ čAąĚăđSÁ˝ŮŻ°ŞÜ°iązANÚAăšAăłAjĹ Á˝ąĆŠçąĚźŞ éB

W 265`420 |

źW@265N - 316N |

|

W@316`420 |

ÜÓ\Z |

|

| @źW@265N - 316N@@ | ||||||||

| ĺčG | ͢ľă¤ | 224-271 | âZvnć¤ | @ | @ | @ | ||

| ččş | ˘ľĺ¤ | @?@-273 | ę | |||||

| Bş | Ó°ń | 217-278 | aÇ | ęń | ĘäiF12Ń | Bq | ||

| cáć | ą¤Ůś | 215-282 | 餢I | |||||

| Rˇ | łńƤ | 205-283 | RˇW | kľŤl@ | ||||

| ma | Ćć | 222-284 | j|̨˘ | |||||

| ¤ć | čśă | sž | Ou𮬳šéB | |||||

| § | čÝ | 224-287 | Âî\ | |||||

| ä¤úŇ | śăńť¤ | H@-294 | ||||||

| Ťĺ | čă¤ę˘ | 211-300kľŤl | đżčń | úđ | mĐRnßĆס | |||

| ŁŘ | żĺ¤Š | 247-300 | ¨u | |||||

| ŕNx | ÍńŞ | 247-300 | źŞ | Dť | ||||

| ŠúŮ | ťšŤ | 262-300 | âSZń | |||||

| ŁË(ŁGé) | żĺ¤Š | śvNsÚ | čś | |||||

| ôő | łš˘ | 239N - 303N | őq | otčń | V | ó | ||

| ¤@ | čŤ | 261-303 | m | VŔ | ||||

| ¤_ | č¤ń | 262-303 | źŞ | oäi | ||||

| ¤^ | ¨¤śă¤ | 234-305 | Os | Kę | kľŤl | |||

| č÷ | °ńŠń | sÚ (210`263) | rů | kľŤl | ||||

| üG | ą¤ľă¤ | sÚ (227`272) | v | ď?fé | {ś_ | kľŤl | ||

| ŁŚ | żĺ¤Ťĺ¤ | H@-@307 | ťśÍ13ń | rj | Vĺ1ń | čś11ń | ||

| śv | łľ | 250-305 | ľB | g | Os | ęs | ||

| rů | ||||||||

| śMl | łŤĐń | sÚ(H`300) | Ôr | śvĚ iśäj | ||||

| ŁÚ | żĺ¤ł˘ | 280`289 | ľŁ | ô | ĄičŻú | ęc | ||

| ˇ^ | ťńť | sÚ - 293N | ń¨Uů | ŞźŻŽ | tÁ | Z | ||

| inň | ľÎ˘ | H@-306 | ćĽů | |||||

| ¤Ľ | ¨¤Śń | 256-311 | ||||||

| ŕNň | ÍńÉ | ?@-311 | ||||||

| sŰ | Šľĺ¤ | ?@-311 | Vq | |||||

| ZŠÍAjăĹNiĆjÉs𨢽AOăĚŕA WAěŠĚvEÄEŔEÂĚĚB ŕĚĹSi280NjŠçWĚŹ§i317NjÜĹĚăđÜßAąĚăi222N - 589Nj đZŠăičżĺ¤śž˘jĆŕÄŃAąĚúĚśťđÁÉZŠśťičżĺ¤ÔńŠjĆĚ ˇéąĆŕ éB ZŠśťi222N - 589Nj ]ě̡aČCóEyđwiÉCDëEŘíÉľÄIM°śťŞJÔľ˝B P.@ZŠ@ĆiějđsÉľ˝¤Š 1jĹĚěŠ @@Eŕ 2ją˘ÄsĆľ˝ěŠS i1jŕ i2jW i3jv¨Ä¨Ŕ¨Â Q.@ZŠśť@ÁĽAS˘čAvz 1j´k @é°WĚM°ĐďÍA´k޸dłę˝ăĹ čA¤Jâ˝ĺŞł×ĚvzÉîâ˝´ kđs˘AťęŞułnĚšvĆľÄÄłę˝B 2j|ŃĚľŤ ˘ĹA|ŃĚľŤŞAvzIEśwIČŔHÉćÁÄAťęđXÉiľ˝B3jVvz ťĚăAsŰŞVĚvzişwjđ叾˝B iRjWĚM°śť@ 1jĚ (1)@l qé°r@EZ^čE^gE/Ťúé^ÂÔ^¤âę^˛^^Ą^A^˝ĺ^ăx P^L^PCN^čĐ qWr@ĺ^úş^ˇ^^ú÷^ŁË^ŁÚ^ŁŚ^ŁŘ^ŕNx^Î^˘z^ ¤@^¤_^śv^ŕNň^ŤşÝ^sŕ÷^ćm^á¸űŞ^¤ăşV^ˇă^^ĺÍG^ÓŹ qvr@ŠŁž^ÓbA^Óě^^ĺÍi^čV^é¸Ć^é¸ßô^Ó qěÄr@ßbx^¤Z^Ó @(2)@śI UśĹÍÎĺđěgˇélZéwUĚ(ľë×ńꢽ˘)iéwśjŞˇsľCąęçĚěiÍ ŔĚşžžqŞŇ[(Öńłń)ľ˝sśI(ŕńşń)tÉWßçę˝B 2j@@¤ăşVE¤ŁVĚqB 3jć@@ڜ޲V@jâź} 4j§łśť@§E§ŞˇńÉÂçęCÖŕAE_ŞÎAEłĺÎAČÇĚΧE §ćÍChĚK_[lŽEOv^lŽâwjYlŽđ˘Ť˘ŤĆ`ŚÄ˘éB ąĚć¤ÉCZŠśťÍ]ěĚM°śťđSɡéĆ͢ŚCŘkɨŻékűŻ°ĚżŔ ČCŕÉóŻüęçę˝ĚĹiáŚÎɨŻékŠĆÁĚsČM@ČÇjC ěkđššÄC`żăĆä@ăĚÔÉĘuˇéęÂĚĆŠČśť˘Eđz˘˝Ć˘ ŚCÁÉ@łEvzjăĹÍCtHíăÉŽôŽúđ}Ś˝Ć˘ÁÄć˘B |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ID |

lź |

ćÝ |

śvN |

ěi/L | ěi/L | ěi/L | ěi/L | ěi/L | |

| @@źç@@266`316 | |||||||||

| ĺčG | ͢ľă¤ | 224-271 | âZvnć¤ | ||||||

| @ | ččş | ˘ľĺ¤ | ?@-273 | ę | |||||

| Bş | Ó°ń | 217-278 | aÇęń | ||||||

| cáć | ą¤Ůś | 215-282 | 餢I | ||||||

| Rˇ | łńƤ | 205-283 | wRˇWx | kľŤl | |||||

| ma | Ćć | 126@222-284 | j|̨˘@ | ||||||

| ¤ć | čśă | sž | Ou𮬳šéB | ||||||

| § | čÝ | 224-287 | Âî\ | ||||||

| ä¤úŇ | śăńť¤ | H@-294 | |||||||

| Ťĺ | čă¤ę˘ | 211-300 | đżčńúđ | mĐRnßĆס | kľŤl | ||||

| ŁŘ | żĺ¤Š | 247-300 | ¨u | ||||||

| ŕNx | ÍńŞ | 247-300 | źŞ | Dť | |||||

| ŠúŮ | ťšŤ | 262-300 | âSZń | ||||||

| ŁË(ŁGé) | żĺ¤Šń | śvNsÚ | čś | ||||||

| ôő | łš˘ | 239N - 303N | őq | ó | otčń | V | |||

| ¤@ | čŤ | 261-303 | m | VŔ | |||||

| ¤_ | č¤ń | 262-303 | źŞ | oäi | |||||

| ¤^ | ¨¤śă¤ | 234-305 | Os | Kę | kľŤl | ||||

| č÷ | °ńŠń | sÚ (210`263) | rů | kľŤl@ | |||||

| üG | ą¤ľă¤ | sÚ (227`272) | v | ď?fé | {ś_ | @kľŤl@ | |||

| ŁŚ | żĺ¤Ťĺ¤ | H@-@307 | ťśÍ13ńB | rj1ń | Vĺ1ń | čś11ń | |||

| śv | łľ | 250-305 | rů | ľB | g | Os | ęs | ||

| ŁÚ | żĺ¤ł˘ | 280`289ô | ĄičŻú | ęc | t | ÁZ | |||

| śMl | łŤĐń | H`300 | Ôr | śvĚ iśäj | |||||

| ˇ^ | ťńť | sÚ - 293N | ń¨Uů | ||||||

| inň | ľÎ˘ | H@-306 | ćĽů | ||||||

| ¤Ľ | ¨¤Śń | 256-311@ | |||||||

| ŕNň | ÍńÉ | ?@-311 | |||||||

| sŰ | Šľĺ¤ | ?@-311 | Vq | ||||||

| ĹCR˘IŞŠçU˘IɨćÔăĚśťđ˘¤BĄjĹÍăżĚĹSi220NjŠçä@Éćéęi589NjÜĹĚŞôăđé°WěkŠăƢ¤ŞCąĚúđśťjĹÍZŠăiśťjĆÄŃČçíˇB ZŠĆÍŕi222N\280NjÉnÜéçCWiWđQĆjEvEÄEŔEÂĚU¤Šđ˘¤ŞC˘¸ęŕˇ]şŹĚĆiNCťÝĚějđńsĆľ˝BąĚăĚŘkÍÜÓ\ZâkŠ¤ŠŞkűâźkűĚŮŻ° Ĺ Á˝ĚÉÎľCżlĚU¤ŠŞťSľ˝]ěĹÍCżăČĚĚ`ŞˇśłęĨčCŘkŠçíđÁÄÚZľÄŤ˝M°E°ŕÜßÄM°ĐďŞ`ŹłęCM°Şcé ÍđŕśEľÄ˘˝BÁŚÄC]ě̡aČCóEyđwiÉCDëEŘíÉľÄIM°śťŞJÔľ˝BśwĹÍŠöâÓě^ިčCUśĹÍÎĺđěgˇélZéwUĚ(ľë×ńꢽ˘)iéwśjŞˇsľCąęçĚěiÍŔĚşžžqŞŇ[(Öńłń)ľ˝sśI(ŕńşń)tÉWßçę˝BGćĚÚyŞ˘zV(ąŞ˘ľ)C̤ăşV(¨¤Źľ)E¤ŁVqŞLźB@łĹ͢~Ďđŕ§łŞˇńĆČčCźćŠçmľŞkŠÉľÄ§TĚ|óÉwßéęűCŠçÍ@°(ŮÁŻń)ŞChđKę˝BÜ˝CtHíăĚVvzÉăżČĚť˘vđßéŻÔMÂŞÁĄłę˝šłŞŹ§ľCké°ĚŞV(ą¤Żńľ)ÉćÁÄßÄłcťłę˝i442NjBęűCňłĹͧłâVvzĚeżŕ ÁÄC˘đ´zľÄ_cÉÓŻé´kĚŞŞ¤Üę˝i|ŃĚľŤČÇjB§łĚˇsÉĆŕČÁħE§ŞˇńÉÂçęCÖŕAE_ŞÎAEłĺÎAČÇĚΧE§ćÍChĚK_[lŽEOv^lŽâwjYlŽđ˘Ť˘ŤĆ`ŚÄ˘éBąĚć¤ÉCZŠśťÍ]ěĚM°śťđSɡéĆ͢ŚCŘkɨŻékűŻ°ĚżŔČCŕÉóŻüęçę˝ĚĹiáŚÎɨŻékŠĆÁĚsČM@ČÇjCěkđššÄC`żăĆä@ăĚÔÉĘuˇéęÂĚĆŠČśť˘Eđz˘˝Ć˘ŚCÁÉ@łEvzjăĹÍCtHíăÉŽôŽúđ}Ś˝Ć˘ÁÄć˘B |

@ |

|

| ZŠăÍAɨŻé@łĚăĹ čAZŠśťÍąĚăÉť˛ľ˝@łđîÉÔJ˘˝BęűĹÍAăżăɡsľ˝_éIXüĚZúČćŠÜĚŕEAzÜsŕĚŹę̡ăÉĘuĂŻçęéBÜ˝AăżćčOÉnÜéŽĆĐďĚĎÉş¤¸_śťĚŽhŞA]ĚňłIČšlđ´zľ˝´đßéÍĆČÁ˝ŕĚĆlŚçęéB |

||

| ňłĹÍAé°Ě¤JŞAÜsŕâćŠÜŕđrľ˝§ęĹAoÉΡéđďľ˝BťęĆŻÉAVvzĚeżđóŻ˝đßđwŐoxÉ{ľ˝ąĆĹAťĚăĚW¨ćŃěŠÉóŻüęçęéąĆĆČÁ˝BťĚęűĹAkŠĹÍAăżăĚAşĚđߪĽPłęAowĚěkˇđśśłšéÉÁ˝B |

||

| é°WĚM°ĐďÍA´k޸dłę˝ăĹ čA¤Jâ˝ĺŞł×ĚvzÉîâ˝´kđs˘AťęŞułnĚšvĆľÄÄłę˝B˘ĹA|ŃĚľŤŞAvzIEśwIČŔHÉćÁÄAťęđXÉiľ˝BťĚăAsŰŞVĚvzişwjđ叾˝B | ||

| §łĚ`ÍAăżăĚąĆĆłęéBAľA`ÍAOĚ@łĆľÄóełęAČŠČŠZ§ľČŠÁ˝BZŠăÉČéĆAăżČĚ_éIXüŞŰłęAVvzŞˇsľA´kާłłđŕćčŢ`ĹóŻüęç꽹ƊçA[żŻ°ĚÔÉŕóełęéÉÁ˝BťąĹdvČđđĘ˝ľ˝ĚÍA§}AßšŔĹ čAšŔÍľ

Y̡ŔÖĚľvđižľAťĚ§łÍĺíqĹ éIRĚdĚłcÉpłłę˝BdÍušĺsh¤Ň_vđľÄAeŇĚşşÉÎRľ˝B |

||

| šłÍAăżăĚÜlÄšÉnÜéBťĚłcŞOĚé°ÉćÁħłłęéĆAęAťĚnÍ\ÉÍťíęČČéŞA4˘IŞÉA^ŞťíęAwřpqxđíľÄsVsđ๳̳ĚnđŽőľ˝BąĚăĚšłMkĆľÄmçęéĚÍAšĚ¤ăşVĹ éBťĚnÍAěŠŔĚăĚŠOiÉóŻpŞęARhiă´hjšłĚłcŞ`Źłę˝BęűAkŠĹÍAŞVĚVVtšŞJnłęAâÍčťĚ§xĘĹĚŽőŞA§łłŕzűˇé`ĹsČíę˝B |

||

|

||

| ZŠ˛ičżĺ¤Š˘ľĺjÍAĚěkŠăAkŠĹBľ˝ĆŠĚ˛ĚĚĚBťÝ̲ĚNšĆČÁ˝ĚĚęÂĹ čAšĹͲĚĚęÂĆľÄĆçŚçęĢéBťăĹÍé°˛Aké°˛Ćŕ̡éB ȨAuZŠvĆÍ{스ɧÁ˝ăÄĚĹ éŞAšđÜŢ|pĚŞěĹÍąĚăđuZŠăvĆÄԹƪ˝˘˝ßAąĚÄĚŞgíęĢéB |

||

| ęĘIȲĚÉćéŞAťĚÍôűłę˝ŕĚĹÍČAríčČŞŞ˝˘fpEYÓČŕĚĹ éBÉÍ´ĺń\iČÇA˛ĚÉÄŕŠȢĚŕĚŕČȢB łçÉÜÁ˝M@ŞśÝš¸A10ÂÖŞ ęÎ10ĘčĚŤűŞśÝˇéƢ¤ç˘˝ĘĹ éBąęđŞŢˇéĆA卪ŻÄĚńíŢÉČéB űM NMâ]Üi¨ęjđpŁçšÄÍüđřŤAÎđ˛Â˛ÂĆŢć¤ÉM@BZŠ˛ĚĺŹĹ éBŁŇ´čĚć¤ÉŠRȨ˘ÉCšÄĺ_ÉŕĚĆAĺčĚć¤ÉžČŞçłű`ĚŤEÉűÜéć¤É٧ȍűđˇéŕĚĆŞ éB ~M NMâ]ÜđŰßASĚIÉ_犢MvĹM@BZŠ˛ĚęÉŠçęAAśöčđMŞĆˇéAšşĚÖÉă\łęé@Ĺ éBěŠĚM@ĚeżđwEˇéüŤŕ éB Ü˝ĚÉÚ§Á˝ęŞsíęČŠÁ˝˝ßAŮĚŞÉßÄ˝˘ĚŞÁĽĹ éBťĚ͹ꞯĹęÂĚTŞoéŮÇĹAťÉ´Ě UĘÍZŠ˛ĚŮĚĚÝđWß˝wčĘxƢ¤Tđ㲾ĢéB |

||

| đjĆWJ ăwi 316NÉŕ̽߾Íáşľ˝źWŞAkűŮŻ°ÉÇíęÄěÉŚ°WĆČÁ˝ąĆÉćčAŔżIÉÍěkÉŞfłęéąĆÉČÁ˝BźWĚĚnÉ ˝ék¤ĹÍuÜÓ\ZvĆÄÎęéŮŻ°¤ŠŞe đߎÁÄuťľAě¤ĹÍWŞO`ÉŇUđŠŻçę˝čAdbÉŕđNąłę˝čĆsŔčČóÔČŞçŕA¸nńđ_ÁĢ˝B ľŠľ420NAě¤ĚWÍwÍľT÷đçęAvŞŹ§BłçÉ439NÉk¤Ĺké°ŞŔݢ韤ŠđŞľkĚeŇĆČÁ˝ąĆÉćÁÄěkĚôÍčIČŕĚĆČčA{iIÉěkŠăŞnÜéBkŠĆěŠÍ\üŤÍúĚ đĆĺŤČŐËđNąˇąĆÍČŠÁ˝ŞAĐ⿯°ĚynđćÁćÁ˝ŮŻ°AĐâťĚŮŻ°ÉÇíęÄsżľ˝żŻ°Ć˘¤§ęÖWÍ˝Úđŕ˝çˇÉ[ŞĹAźŇÍâíÉŕ˝ÖWÉ Á˝B ąĚ˝ßśťIE|pIČđŹŕťęŮǡńĹÍČAšŕ éöxÜĹěkÉŞŠę˝óÔĹWˇéąĆÉČÁ˝ĚĹ éB śĆŁš kŠđěÁ˝kűŮŻ°ÍłÍSüÓđ{ơéVqŻ°Ĺ ÁÄčZˇéKľŞČAÜ˝żŻ°ĆÍÜÁ˝ŮČéĄVXeđÁĢ˝BľŠľżŻ°ĚĚnđčÉü꿯°I¤Šđěčă°˝ąĆÉćčAťĚVXeđĎXˇéKvŤÉçę˝B ťąĹŢçŞĆÁ˝ĚŞAżŻ°Ě§xâśťđzűˇéżťôĹ Á˝BK˘kŠĚĚćŕÉÍźWĚ⯪ćčcłęĨčAŢ窿Ż°śťĚ`šŇĆČéąĆĹťĚÚIŞBŹłęéąĆÉČÁ˝BR̲ĆAżŻ°ĚśĹ éżŕŢçÉćÁÄkŠ¤É`ŚçęéąĆÉČÁ˝B ZŠ˛ĚŁšÍąĚ⯪`Ś˝źWĚÖÉ éĆŠçęĢéBźWĚÍî{ąťęĹ éŞAúĚ Í{ĄˇĚꪳű`ÉČéČÇââ˛ńčĆŕćęéĆČÁĢéBěŠĹÍ|pIĎ_ŠçsEŞDćłęAťąŠç˛ÉWˇéŞAkŠĹÍżĚóeđDćľAąęđťĚÜÜWłšÄŢçČčĚFĂŻđľÄZŠ˛Ćľ˝ĆŠçęéB ké°Ĺ̲ˇ kŠđęľ˝ké°ÍAÜÓ\ZĚ ŠçżťôÉĎÉIȤŠĹ Á˝BęăŕťĚHüđć蹯AČŠń¸ć6ăcéĚFśéÍ˝éŠçżŻ°¤Š`ĚńsEzÉJsľAŠźâŻEźAKâžęÉéÜĹOęľ˝żťđiß˝BÜ˝żťĆlSęĚńÂĚřĘđ_ÁÄżŻ°Ě@łĹ 駳É[AËľA˝Ě@â§đ§ľ˝B ąęÉăľłęé`ĹAZŠ˛ŞIČWđ°éąĆÉČÁ˝BÁÉÍżťôĚeżĹAůɲŞęĚĆľÄm§ľÄ˘˝ěŠĚÉ éöxÜĹwŃAťęđŢçČčÉÁťľ˝ąĆÉćčAźWăĚX^CđřŤ¸ÁĢ˝óÔŠçEçľÄĆŠĚÂŤŞm§łęéć¤ÉČéB ąĚć¤ČÖÍAÉ ÜčČśÝĚČŠÁ˝kŠĹÍĘođ˘ÄÉŠęéąĆÍČAčâRA˘LâćčČÇĚŕÎśĚ`ĹcłęAă˘ÉukčvĆÄÎęéĺČÖQđ˘čă°éąĆÉČÁ˝B ąĚúA5˘IŠç6˘IŞÜĹĚúÔŞZŠ˛ĚšúĹ Á˝B é°Eźé°Č~ĚĎe ľŠľ534NÉké°ŞéʢÉćčé°Ćźé°ÉŞôľAłçÉ550NÉé°ŞkÄÖA556NÉźé°ŞküÖťęźęđÖˇé ÉČéĆAZŠ˛đćčŞóľÉĎťŞśśéBźé°Ĺ554NɤăşVE¤ŁVA˘íäéuń¤vĚ@ŞíiƾĿÜęéČÇAěŠĚÖĹ éuěvâťęÉޡéÖŞŹüľnßA˘eżđ^Śnß˝ĚĹ éB ąęÉćÁÄkŠĚĆĚÉÍuń¤vđč{ĆľÄZŠ˛đŠČčěŠńčÉĎełš˝đm§ľAă˘Ěä@â̲Éŕ˝Öđŕ̡éŇŕťę˝B]^ĚZŠ˛ŕ˝ŕĚłęĢéÉŹśÁÄĚoťĹÍ Á˝ŞAąĚĎÉIČěŠ@ĚŰćÍAăĚěkęĚćěđȡŕĚĹ Á˝ĆžÁÄć˘B WIÁĹ ąąÉĆÇßđhľ˝ĚŞA581NÉkücşĚOĘĹ Á˝kŞT÷đóŻÄä@đÄAęÉćčoľ˝ąĆĹ éB8NăĚ589NÉěŠĚÂÍä@ĚŇUĚOÉ ÁłčĆĹSľAÍń270NÔčÉęłęéąĆÉČÁ˝B ąĚęÉćčěkđuÄĢ˝ĄIČÇÍęCÉćčĽíęAěkĚśťđŹŞáöđ¤ÁÄJnłę˝BČOŠçC˛ŻČ˘ŠŞ˝żĚśťÉň´đżAěŠĚśťÉ˛ęĢ˝kŠ¤ĚlXÍąęđD@Ć스É}ÚßľAěkĚśťÍWIÉZľÄsąĆÉČÁ˝BÁÉć2ăcéEŕéÍěkđŃŹˇé^Íđ˘cľÄ¨čAąĚ ÜĹÉÍěkĚśťÍŽSÉZľÄ˘˝ĆlŚçęĢéB ťĚĹA˛ŕZĚÎŰĆČÁ˝BZŠ˛ĆŻúAě¤ĹŕęĚčŤÉć菧ľ˝sŞŽŚçęÄśľ˝´IȲŞAěŠÉÂČŞéW̤ăşV⤣VÉćÁÄsĆĆŕÉšĚęĚĆľÄč ľAůÉťĚ_ĹęÂĚĚƾĎŹłęĢ˝ŠçĹ éB źŇÍśoHiěŠę¨s¨˛AkŠę¨˛jŕBoHi슚ĚĚĆľÄBAkŠżóe̤żÉŠRBjŕŮČčAťęźęPĆĚśÝĹÍ Á˝ŞAťĚĚߍÍZ𾞯ĚeaŤđ[ŞÉÁĢ˝BłçÉăLĚĘčä@ČOćčěŠĚ@ÍkŠ¤É éöxmęĨčAĹúÉÍĺŤČeżđ^ŚéŮÇĹ Á˝˝ßAěkęÉćčęCÉźŇĚZŞiÝAZŠ˛ÍM@â@ČÇZIĘĹZľÄWIÉÁšéąĆÉČÁ˝ĚĹ Á˝B ľŠľťĚć¤É˛Ź§ĚĐ_đS˘žśÝĹ čČŞçAZŠ˛ĚßĚÖÍ ÜĹuŮŻ°¤ŠĚÖvľ˘łęÄąęČ~ÚłęéąĆŞČČčAYęçę˝Üܡ˘°čÉÂąĆÉČéB Ä]ż ZŠ˛ŞťĚ°čđoÜłę˝ĚÍAŔÉ1200NČăŕăĚ´ăĚąĆĹ éBNę¤éĚăÉňwĚęÂĆľÄnÜÁ˝lŘwÍAlĂwâśwĚŞěÉŕioľAšÉŕĺŤČeżđ^ŚÂ Á˝B ťńČA18˘I ŠçukčvĚoy⊪Žć¤ÉČéBlŘwŇ˝żÍąęÜĹłłęÄŤ˝ŮŻ°ĚÖĚxĚłĆĆÁĚÉÁQľA˝ĚwŇŞ¤ÉgđśéąĆÉČÁ˝B ČŠń¸čłÍukčvĆuěvĆľÄkŠEěŠĚÖđärľÄuěkh_vukčě_vđĽŚAkŠEěŠĹĚšĚWÍÜÁ˝ĘÂĹ čAÍĚAąĹëčŞÝĎľ˝ěćčŕAÎɤçęÄ´`Ş éöxÜĹcÁĢékčĚűŞżlŞ éĆfśAąęÉćčkčĚĚĹ éZŠ˛ÉŕÜčŞ^ŚçęéąĆÉČÁ˝BłçÉď˘bŞąęđâ^A´ĚNL×ŕěkPĆWĚŕÍŰčľ˝ŕĚĚAkčĚDGŤÍFßÄĆÇßđłľAZŠ˛ĚĆľÄ̧ęÍmĹ˝éŕĚĆČÁ˝BťÝĹÍšâ̤AÁɲĚwE¤É¨˘ÄAZŠ˛ÍsÂĚśÝĆłęéÜĹÉČÁĢéB ú{ĹĚóe ĂăɨŻé` ú{ĹĚZŠ˛ĚóeÍA¤ĹÍä@ŠçăŞÉ˝éňšăŠçŢÇă̲úAęĹkčĚć¤ČŔŰĚÖđoȢÔÚIČ`ĹsíęĢ˝ĆlŚçęĢéB ŔAĺť2Ni646NjĚuFĄ´fčvAuú{OĺĂčvĆľÄLźČśVc4Ni700NjĚuß{˘čvAaş4Ni711NjĚu˝ÓčvČÇÍAZŠ˛ÉÉßÄߢYÓȲĚčĹ éBÁÉu˝ÓčvÍAšşĆć˝~MĚĹ éBÜ˝ĂVc23Ni615NjMĚu@Ř``vŕsĹÍ éŞAZŠ˛ĚÓŞüÁĢéƢíęéB ąĚć¤ÉZŠ˛ĚeżŞŠçęéĚÍA夜ťĚ`BoHŞˇ˘ąĆŠNźoRĹ Á˝ąĆŞĺŤÖíÁĢéBŹüľÄ˝ĚÍźÚIÉÍSĎĚ@Ĺ Á˝ŞAŠNźÍĺ¤Ěk¤ÉÚąľÄ¨čAźÚIÉkŠĆĚÚGŞ Á˝˝ßAťĚśťÍŠRĆkŠńčĆČÁĢ˝BÂÜčŠNźđĘśÄAZŠ˛Ě@ŞÔÚIÉ`íÁ˝ĚĹ éB ęűAąĚăÉÍä@gâgÉćčĺ¤ĆĚźÚIČśťđŹŕJnłęAěŠĚ`đóŻp˘žăĚ@ŕŹüľÄ˘˝BťĚ˝ßąĚúɨ˘ÄÍAZŠ˛ĆĚ@kŠnĆěŠnźűĚ@ŞŔ§ľÄ˘˝ĆlŚçęĢéB ľŠľąĚć¤ČěkŔ§óÔÍAgŞńđdËÄĚśťŞÚüłęAú{śťŞÉX¤żAćÉěŠnĚăšĚűŞD¨ĆČÁÄŠRÁžľÜÁ˝BŠľÄú{ĹĚZŠ˛ĚnÍęUrâŚéąĆÉČéB ßăĚÄ` ťĚăŕ{yĹłłęĢ˝ąĆŕ ÁÄZŠ˛ÍYęçę˝ÜÜĹ Á˝ŞAĹĚ`Šç1300NߪoÁ˝žĄ13Ni1880NjA´ögÉsľÄúľ˝lŘwŇEkçhŞAú{ÉŹoľ˝śŁŢđűˇé˝ßĚŕ˛BpĆľÄkčĚń{đQľ˝ąĆĹÄ`ˇéąĆÉČÁ˝B ąęđŠé@ďÉbÜę˝úşÂßEŃć|EŢJęZÍĺŤČŐđóŻAąęđłÉV˝Č@đÝnß˝BŢçĚZŠ˛ÉΡé]żâüęÝűÉÍŞ˘Ů_â˝_ŕ čAuďöČđČĆvČÇĆAű𽽊ęéąĆŕ Á˝ŞAĘIÉŢçĚŽÍú{ĚšEÉVđŤÝAă˘ÉĺŤČeżđ^ŚéąĆĆČÁ˝B ťÝĹÍŐĚÝČç¸ZŠ˛ĚM@đp˘˝ŕ˝§ěłęAÜ˝˛Ěwɨ˘ÄŕŠČčĚĹęxÍÚˇéąĆŞ éƢ¤ŮÇÉČśÝĚ[˘śÝĆČÁĢéB |

||

@@@@

çiçAľńA265N -420NjÍA̤ŠĚęÂBinŞé°ĹăĚłéŠçT÷đóŻÄľ˝B280NÉŕđĹÚľÄOăđIŕłšéBĘíÍAąziOćâjÉŘkđDíęęUĹSľAěJľ˝317NČOđźWAČăđWĆÄŃŞŻÄ˘éŞAźWAWŕĆŕPÉAWAWŠđ̾Ģ˝BWăĚŘkÍÜÓ\ZăĆŕĚłęéBńsÍzAźWúɡŔÉJÁ˝ăAěJăĚńsÍĆBvÉćčĹÚłę˝B

@źď301NÉnÜÁ˝éĘpł´uޤĚvÉćÁÄźW¤ŠŞöóľnß˝Ěđ_@ÉAAĚŕOÉ˝ZľÄ˘˝ŮŻ°ŞŘkÉNüľ˝BŢçÍŞDđsÁÄřŤă°éƢ¤VqŻIČsŽĚăíčÉŘĚćŕÉčZľÄ˝Ěđľ˝BĚŞ¨¨ćť\ZĹ čAąĚăđSÁ˝ŮŻ°ŞÜ°iązANÚAăšAăłAjĹ Á˝ąĆŠçąĚźŞ éB

W 265`420 |

źW@265N - 316N |

|

W@316`420 |

ÜÓ\Z |

|

| @ęĘÉA439NAké°ŞkÁđĹÚľÄŘkđęľ˝_ĹąĚăÍIíčAěkŠăÉÚéĆłęéB¨¨ÜŠÉ˘ÁÄAŘkĺvĹÍAĆźÉm§ľ˝ńÂ̤ŠŞÎ§ˇé\}ŞA¤ŠŞđăľČŞçą˘˝BťÝĚĂlČtßĹÍA˘¸ęŕuÁvƊ̡éÜÂ̤ŠŞťSľ˝B]ěÍŮÚęѾğW¤ŠĚߍđpŽW¤ŠŞśąľ˝Bą¤ľ˝ĺ¨ÍĚÔފ̏ŞuťľĹSľÄ˘Á˝B | ||

S.ÜÓ\Z

| çiçAľńA265N -420NjÍA̤ŠĚęÂBinŞé°ĹăĚłéŠçT÷đóŻÄľ˝B280NÉŕđĹÚľÄOăđIŕłšéBĘíÍAąziOćâjÉŘkđDíęęUĹSľAěJľ˝317NČOđźWAČăđWĆÄŃŞŻÄ˘éŞAźWAWŕĆŕPÉAWAWŠđ̾Ģ˝BWăĚŘkÍÜÓ\ZăĆŕĚłęéBńsÍzAźWúɡŔÉJÁ˝ăAěJăĚńsÍĆBvÉćčĹÚłę˝B @źď301NÉnÜÁ˝éĘpł´uޤĚvÉćÁÄźW¤ŠŞöóľnß˝Ěđ_@ÉAAĚŕOÉ˝ZľÄ˘˝ŮŻ°ŞŘkÉNüľ˝BŢçÍŞDđsÁÄřŤă°éƢ¤VqŻIČsŽĚăíčÉŘĚćŕÉčZľÄ˝Ěđľ˝BĚŞ¨¨ćť\ZĹ čAąĚăđSÁ˝ŮŻ°ŞÜ°iązANÚAăšAăłAjĹ Á˝ąĆŠçąĚźŞ éB |

78łé (W

W 265`420 |

źW@265N - 316N |

|

W@316`420 |

ÜÓ\Z |

|

| ęĘÉA439NAké°ŞkÁđĹÚľÄŘkđęľ˝_ĹąĚăÍIíčAěkŠăÉÚéĆłęéB¨¨ÜŠÉ˘ÁÄAŘkĺvĹÍAĆźÉm§ľ˝ńÂ̤ŠŞÎ§ˇé\}ŞA¤ŠŞđăľČŞçą˘˝BťÝĚĂlČtßĹÍA˘¸ęŕuÁvƊ̡éÜÂ̤ŠŞťSľ˝B]ěÍŮÚęѾğW¤ŠĚߍđpŽW¤ŠŞśąľ˝Bą¤ľ˝ĺ¨ÍĚÔފ̏ŞuťľĹSľÄ˘Á˝B |

||

ID |

lź |

ćÝ |

śvN |

ěi/L | ěi/L | ěi/L | ěi/L | ěi/L | |

| @ç@@317 - 420 | |||||||||

| ěiEčEÁL | |||||||||

| ŤşÝ(¤+Š) | č㤹ń | 270@-@317 | }Ě | IűŞ | dĄIűŞ | ||||

| @ | IűŞ | ëśń | é°qî | ť | |||||

| WłéináÍ | i°ńĢj | 276N `322N | ĘiĘëÔ}s¤łj@ | @ | |||||

| ¤Ě | ¨¤˘ | 276@]@322 | WĚĄĆERl | ť | |||||

| @ | ÓŹ | ľáąń | 350 @]@412 | Vźr | |||||

| sŕ÷ | ŠÍ | 276@-@324 | ˘ëERCgE^ç | ||||||

| Ó@Ž | ľáľĺ¤ | 307@-@357 | ĺšČ@@ (Ă) |

Ą¤VV | k | ÓŽWt\É | |||

| ů | ť¤Đ | 320@-@375 | éŽŹß | ň | ůW\Ü É |

||||

| @ | ¤ą | ¨¤Ç¤ | 267@-@330 | WăĚĄ Ć |

|||||

| Š¤ | ƤŠń | 256@-@334 | WĚŤ | ||||||

| | äć | 305@-@345 | ĄĆEŤEĆB | ||||||

| ^ | ŠÂą¤ | 323@-@359 | řpq | _ĺB | Bí` | Iăő}ű | |||

| @ | ¤¨ | ¨¤˛¤ | 323@-@358 | ÍŠçÖĚW | |||||

| mxŮ | ť¤@ľĆń | 314@-@366 | śËW@S10Ş | ||||||

| şˇ | Šń¨ń | 312@-@373 | WĚĄĆERl | ||||||

| ¤Ň | ¨¤ŕ¤ | 325@-@375 | O`ĚÉ | ||||||

| ˇă^ | ťńľá | 314@-@371 | | VäR | şž | ||||

| ¤ăşV | ¨¤Źľ | 303@-@379 | ŕW | yB_ | W¤šł | Šëo | |||

| ÓŔ | ľá ń | 320@]385 | M°ĄĆ | ||||||

| m@šŔ | ť¤@Ǥ ń | 312@-@385 | OăSÚ^ | ||||||

| ¤ŕŮV | ¨¤Żńľ | 344@]@388 | îltĚńń | ||||||

| t | Ć¤ć¤ | sÚ | ¤ŁîĚOń | ||||||

| ¤ű` | ¨¤ą¤ | 349@-@400 | |||||||

| äJ | Íńˢ | 339@-@401 | tHŔB | ||||||

| şş | ą¤°ń | 369@-@405 | ş^ĚăcéA3ăÉN[f^[đNąľ˝ŤTĚşÉćÁÄEł ę˝B |

||||||

| ŕBV | ˛˘ńľ | @H@-@413 | ŢćĂň@@(Ă) | ||||||

| mŁ | iť¤śĺ¤j | 374^384\414 | sŁ_t4Ş | ||||||

| m@d | ť¤@ł˘Śń | 334@-@417 | @Ť_ | šĺsh¤Ň _ |

ĺqx_´ | ßOń_ | ĺćĺ`Í | ||

| EÔV | ą¤čńľ | 365@-@423 | ŻťEĆ | ||||||

| Šö@(ŠŁž) | Ƥšń | 365@-@427 | Aç | Ôš | |||||

| ŠŁžW@Ú | |||||||||

| @IRšl | ë´ńľĺǤśń | @400Nąë | VÎĺ@@@(Ă) | ||||||

| @b | Ś¨ń | 334 - 416 | šĺsh¤Ň_ | ĺćĺ`Í | \ćuĽxĚ|ó | ||||

| @ĺšQ | ÍÇ¤ä¤ | ś˛NsÚ | ËőŃĺZć\ťŕ¨ | ||||||

| @ÓšéZ | ľáǤ¤ń | ś˛NsÚ | oR | ||||||

| @ć⎠| żĺ¤š˘ | @H@-@410 | ć|Ě | ||||||

@

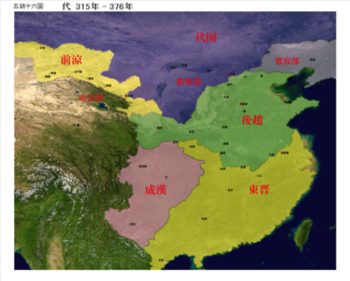

| Oă | é°@220 - 265 | ŕ@222 - 280 | ĺ@221 - 263 |

| ç@@265 - 420 | .źç@265|316 | ||

| ç@317 - 420 | ÜÓ\Z@304-439 | ||

ěkŠi439`589j |

v@420 - 479 |

ké°@386 - 534 |

|

Ä@479 - 502 |

|||

Ŕ@502 - 557 |

źé°@535 - 556 |

é°@534 - 550 |

|

Â@557 - 589 |

kü@556 - 581 |

kÄ@550 - 577 |

|

| ä@i¸˘A581N -618Nj | |||

| iƤA618N -907Nj @@@Ěl˝ż@@@ˇĚl˝ż@@@Ěl˝ż@@@ÓĚl˝ż @@@@ |

|||

@

ID |

lź |

ćÝ |

śvN |

ěi/L |

ěi/L |

ěi/L | ěi/L | ěi/L | |

| @v@@420 - 479 | |||||||||

| ěiEčEÁL | |||||||||

| ÓčË^ | ľáꢤń | 385@-@433 | R | 1 | |||||

| @ | ÓbA | ľáŻ˘ęń | 394@-@433 | á | 1 | ||||

| Óä[ | ľá˝ń | ||||||||

| rÓ | 植ń | 370@-@442 | |||||||

| @ | ¤÷ | ¨¤Ń | 415@-@443 | ||||||

| Ť`c | č㤏Ż˘ | 403@-@444 | ˘ŕVę | ||||||

| äÜ | ÍńŠ | 398@-@445 | ăż | ||||||

| ŞV | ą¤Żńľ | 363@-@448 | |||||||

| @ | é¸Ć | ٤ľĺ¤ | 405@-@450 | Ôé | |||||

| Á_ | ł˘ą¤ | 372@-@451 | |||||||

| ĺčźV | ͢ľĺ¤ľ | 372@-@451 | Ou@ | ||||||

| ĺJva | ľĺ¤ľŠ | 406@-@455 | |||||||

| @ | çV | ŞńŚńľ | 348@-@456 | kg | |||||

| Óäľ | ľáť¤ | 421@-@466@ | |||||||

| vé@@(ŤT) | ą¤ÔĢ(čă¤ä¤ | 420-479 | |||||||

| Fé@Ťx | 430@-@464 | ŠNVo áá |

1 | ||||||

| 콤čj | Čńآ¨¤ľá | ||||||||

@

| Oă | é°@220 - 265 | ŕ@222 - 280 | ĺ@221 - 263 |

| ç@@265 - 420 | .źç@265|316 | ||

| ç@317 - 420 | ÜÓ\Z@304-439 | ||

ěkŠi439`589j |

v@420 - 479 |

ké°@386 - 534 |

|

Ä@479 - 502 |

|||

Ŕ@502 - 557 |

źé°@535 - 556 |

é°@534 - 550 |

|

Â@557 - 589 |

kü@556 - 581 |

kÄ@550 - 577 |

|

| ä@i¸˘A581N -618Nj | |||

| iƤA618N -907Nj @@@Ěl˝ż@@@ˇĚl˝ż@@@Ěl˝ż@@@ÓĚl˝ż @@@@ |

|||

@

ID |

lź |

ćÝ |

śvN |

ěi/L | ěi/L | ěi/L | ěi/L | ěi/L | |

| @@@@ę@@@@479 - 502 | |||||||||

| ěiEčEÁL | |||||||||

| ę | ¤mĺi | ¨¤ť¤Żń | 426@-@485 | ę_ | | ||||

| üˇŢŽł | ľă¤Źĺ¤ | ?@@-@485 | |||||||

| ň | ą¤˘ń | 390@-@487 | śBç× | örç× | |||||

| @ | ĺJqÇ | ľĺ¤ľčĺ¤ | 459@-@495 | lvŞ | |||||

| ¤Z | ¨¤ä¤ | 468@-@494 | |||||||

| ÓÁŽł | ľáżĺ¤ | 464@-@499 | |||||||

| cŤV | ťżă¤ľ | 429@-@500 | žžđ | ||||||

| @ | Et] | ą¤żŻ˘ | 447@-@501 | kRÚś | |||||

| @@@@Ŕ@@@@502 - 557 | |||||||||

| Ŕ | ĺJĽ | ľĺ¤Śń | 464@-@502 | ||||||

| @ | ä_ | Íń¤ń | 451@-@503 | ||||||

| ]š | ą¤Śń | 444@-@505 | |||||||

| Cb | ÉńÚ¤ | 460@-@509 | qŮL | śÍN | |||||

| žń | ľńâ | 441@-@513 | ěv | ç | ęL | lăßŢ | |||

| Ašş | ĢǤľĺ¤ | @?@@-@516 | |||||||

| ŕh | ľĺ¤Ś˘ | 469@-@518 | i | ||||||

| mS | ť¤ä¤4 | 445@-@518 | OžW | ||||||

| ŕĎ | ˛Ťń | 469@-@520 | ăęć~L | ||||||

| üťk | ľă¤ą¤ľ | @H@-@520 | çś | ||||||

| ŤˇŽłiú+vj | čă¤Ťĺ¤ | 465@-@520 | śS踴 | ||||||

| ¤m} | ¨¤ť¤śă | 463@-@522 | ké°?šł | ||||||

| Úˇšł | ęŤÇ¤°ń | 469?-@527 | ăS@ | ké°ĺJ | |||||

| ĺJ | ľĺ¤Ć¤ | 501@-@531 | śI | ||||||

| çV | Şńľˇ˘ | @?@-@531 | çĆP | ||||||

| ¤Ü | 蹤 | 459@-@532 | |||||||

| Ť | č㤜ăń | 488@-@535 | |||||||

| čF | °ńą¤żĺ | 479@-@536 | |||||||

| ŠOi | Ƥą¤Ż˘ | 451?-@536 | ^ćt | {W | |||||

| ĺJq° | ľĺ¤ľŻń | 489@-@537 | ěę | ||||||

| ŤFă^ | č㤹¤ľá | 481@-@539 | |||||||

| c¤ | ą¤Šń | 488@-@545 | _ę`` | ||||||

| hă^ | ťľá | 498@-@546 | |||||||

| ľÝq¸ | ¨ńľľĺ¤ | 495@-@547 | |||||||

| ˝ | ą¤Šń | 496@-@547 | |||||||

| Á | śĺż | 487@-@549 | |||||||

| ¤˛Ý | ¨¤˘ń | 481@-@549 | |||||||

| ĺJq_ | ľĺ¤ľ¤ń | 487@-@549 | |||||||

| ¨á | äŻń˛ | H@-@550 | @i | ||||||

| md᧠| ť¤Ś˘ą¤ | 497N - 554N | mB | ||||||

| é°ű | Źľă¤ | 506@-@572 | ké° | ||||||

| @@@@kü@@@@557 - 581@@ä@@@581@-@618 | |||||||||

| k ü |

Úě¤ | ąâ¨¤ | 519@-@581 | ¤Ń | |||||

| M | äľń | 513@-@581 | Ł]ě | ||||||

| ¤J | ¨¤Ů¤ | 535-560N | ôcP | ||||||

| Ë | śĺčĺ¤ | 507@-@583 | ĘäiVr | ||||||

| ¤Ę | ¨¤Â¤ | 537@-@585 | |||||||

| Ivš | ëľÇ¤ | 535@-@586 | ä@B | ||||||

@@

---------------------------------------

| ID | lź@iśfj@@/@ | ćÝŠČ | ěiź | ||

| 78 | łé (W)@@@ináÍ | i°ńĢj | 276N `322N | ||

| łéÍAWĚăcéBÍŕSˇ§ĚlBé°ĚinňĚ\ˇÉ˝éBcÍŕĺפ in?AÍŕĺ׹¤inćRBśęÍÄňőPié°ĚÄňŁĚ\ˇjBíÉŔ¤inÓ Ş˘éB |

ĘiĘëÔ}s¤łj@ | ||||

| ť4Ni316NjAżĚŤÉćéNUđóŻAźéŞßçŚçęÄźWŞŽSÉĹSˇéĆAĺEĺsÂEORĆľÄĆÉݾĢ˝ináÍÍA]ěĚM°â°˝żĚxđžÄAWşĹăĚśŤcčĆľÄcéÉŚĘľ˝[ß 1]BąęŞAWĚłéĹ éB ľŠľS˝ Ĺ éWĚcé ÍÍ÷ăĹ čAináÍĆŻśźWĚc°Ĺ éěz¤inŰÍináÍÉ]í¸AčÉW¤đGĚľ˝BÜ˝AłéĚŕĆĹÉĆČÁ˝¤ąAťľÄťĚ]ZÉ˝é¤ÖçÉR đ¨çęéąĆĆČÁ˝BĚ]ęu¤ĆnĆVşđ¤ÉˇvÍAWɨŻéŕä×¤Ě ¨đ¨ęÁĢéBąĚ˝ßłéÍA SĹ éOżĚĺáĹ éŤč§Ć?ŚđvEÉAŻÄAŕä×¤Ě ÍđXÉrľć¤Ććôľ˝BžŞAišłNÉtɤÖÉ˝đNąłęA?ŚâŮŠÉŕdbĹ Á˝ŐŁAüűôçđEQłęAŤč§ÍkűĚăćâÉŚSľÄľÜÁ˝BľŠľ¤ÖÉŕWđĹÚˇÜĹĚÍÍłAŻN̤żÉ¤ÖĚR đFßéƢ¤đĹłéĆarľ˝B ťęŠçŮÇČľÄA48ÎĹöäľ˝B WiƤľńA?š: D?ngjinjÍAĚźW¤ŠŞŤŁĚżiOćâjćčĹÚłę˝ăÉAźWĚc°Ĺ Á˝ináÍÉćÁÄ]ěÉÄç꽤ŠĹ éi317N - 420NjBźWÉÎľjĹÍWĆÄńĹćʡéB |

|||||

|

|||||

| @ | 79 | ¤ăşV@@i¤íj | ¨¤Źľi¨¤˘Âľĺ¤j | 303N - 361N | |

| WĚĄĆEĆBÍíBERŤRĆČÁ˝ąĆŠç˘É¤ERĆŕÄÎęéB{ĐÍŕä×SŐiťÝĚRČjBé°WěkŠăđă\ˇéĺ´M°AŕäפĚogĹ éB ¤ăşVÍAĚ|pŤđmĹ˝çľß˝ŐIśÝƾĚĆĚłęéBq̤ŁVŕđ\ľAššÄń¤ĚĚđŕÁÄ`hĚîbđ`ŹľAă˘ĚlÉyÚľ˝eżÍâĺČŕĚŞ é[3]BťĚÍú{ɨ˘ÄŕŢÇăŠçč{ĆłęĢéB ¤ăşVĚĚźşđß˝ĚÍAĚž@̢xĆvĚž@ÉćčŇ[łę˝w~ťtxĚeżŞĺŤ˘B¤ăşVĚěiĆľÄÍAsĚwŕxŞĹŕźĹ éŞA¤ăşVÍeĚđ\ľAĚŁů?ĚďwfxĹͲEsEEÍEňĚ5Ěđ_iƾĢéBĹÍ˝|đdńśéXüŞ čA¤ăşVĚŞ¸ÎęévöÍąąÉ éBwĂĄlDň]xÉAu¤ăşVĚĚM¨ÍAĐĆŤÍШŞćAłŞVĺđľËéŞ@AŐŞPčÉ硪@ľv[4]Ć`ełęĢéB źĚěiÉÍAwyB_xEw\ľxEwW¤šłxEwŠëoxEwrxEwExEwťfčxČÇŞ éB OoĚwfxÉÍu¤ăşVAWéAŐkxXjĹBHlíVAMüŘOŞBiĺÓFW̤ăşVŞjĹiŐśjđ˘˝BiëđÁˇjElŞŘČđíÁÄݽƹëA ÜčĚMłĹŘČÉÍ3ŞŮÇŕMĚn`ŞőÝąńŢ˝jvĆŕ čAąĚĚŞú{É`íčú{ĚšÍüŘšĆŕÄÎęĢ˝iOŐđQĆjB  |

uŕvi353j uyB_v u\ľv wW¤šłx wŠëoxEwrxEwExEwťfčx żśBš¨ŕľëTCg @@w ĚĆx http://kakuundo1008.html.xdomain.jp/shoka90_lank02.html @@wú{ĚĆx http://kakuundo1008.html.xdomain.jp/shoka90_lank01.html |

||||

| ¤ŕŮV@@i¤qhj | ¨¤ ŻńľAi¨¤ľŻ˘j | 344N - 386N | |||

| ¤ ŁVÍAAWĚĆBÍqhB¤ăşVĚć7qBßĆČÁ˝ąĆŠç˘É¤ĺßĆŕÄÎęéBšĚĺĆĹA̤ăşVĆĆŕÉń¤iăşVŞĺ¤AŁVŞŹ¤j é˘Í㺣ĆĚłęéB¤ăşVĚqÍÝČ\ĆĹ čA¤ŁVÍĹNĹ éŞĚVŞÉbÜęAăşVĚćčíCÉxńŢéƢíęĢéŞAižŻÍÉÍyÎȢƢíęĢéB¤ŁVĚĚÁĽĚęÂĆľÄęMi˘ÁŇÂľĺjŞ °çęéBęMĆÍHČÇÉŠçę鹯ŤiAČjĚąĆĹAąĚͤöâÄ?ČÇÉeżđ^Ś˝]B | <ĘäiVr> îltĚńń |

||||

| t | Ć¤ć¤ | sÚ | |||

| s¤ŕŮVîltĚńńt ´ę ttCn]spľB AnłęCäŠ}ÚđB ´ń ttCtAŞB ÷_ŮCŕŐgäuÎB |

śĚÍA¤ŕŮVޤ¨hthĚ˝ßÉrÁ˝tnľÍAĄÉéŕlÉĚłęéƢ¤B EĚOńÍäăpuÉŚ˝ĚĆ`ŚçęĢéŕĚĹ éB |

st¤ŁîĚOńt ´ę ľá`ŁîCâęࣞőB äoYČőCŻYB? ´ń ÂÂŃ|CÂěŁîB ŽYĘčCöőűÖB ´O ŁîŁîCŠáĘB ÜŞłCăľäoYŠB |

|||

| 80ŠŁžiŠöj | |||||

| 80 | ŠŁžiŠöj@365`427 | ƤŚńߢ | |||

| Ěé°WěkŠăiZŠújAWŠçěŠvĚśwŇBÍłşBܽ͟ÍöAŞŁžBăFlŠçĚćÉżČÝuőßćśvAܽ͊`IěiuÜöćś`vŠçuÜöćśvĆŕÄÎęéBqzÄKiťÝĚ]źČă]sÄKćjĚlB˝˘ĚcÉBŮăAŠç_ěĆÉ]ľÂÂAúíśÉŚľ˝śđ˝cľAă˘ÉÍuBílvuclvĆÄÎęéB ŠŁžĚlžuqÉ˝iČĂjvÉćéĆAťĚcÍ_bĚcéAéęiŠjÉkéƢ¤BcćÍAOŕĚgŤREŠOĹ čAŠOĚqĹWĚĺinEˇšSöĚŠ¤Í\cÉ ˝čAcĚŠÎÍšSžçĆČÁ˝Ć˘¤ŞAÚľ˘ÍsžĹ éBęűĚcÉÍĐĂŞ˘éB˘¸ęŕĺ´Şdłę˝é°WěkŠăɨ˘ÄÍAuŚĺiPĆjvĆÄÎęéşm°ĚogĹ Á˝B ŠŁžÍ393NA]BŐđĆľÄodˇéŕZúÔĹŤßAźăÉĺëiL^ŻjƾľŠę˝ŞACđŤŢˇéB399NA]BhjEşşÉdŚéŕA401NÉÍęĚĐĚrɡ˝ßŤCB404NAÁRŤREŤTÉQRiťjĆľÄdŚéBąęçĚodÍĺÉoĎIČRÉćéŕĚĹ Á˝ŞA˘¸ęŕşđlĆľÄĚEąÉĎŚçę¸AZúÔĹŤCľÄ˘éB405NH8Adň§Ě§ßĆČéŞA80úăĚ11ÉÍŤCľÄA˝ľ˝B ČăAŠŁžÍBŮĚśđąŻńxĆodš¸AIRĚdÉtľ˝üąVA§RÉBąľ˝ŤâŻĆuqzĚOBvĆĚłę˝BBąăĚoĆľÄÍA408NAÎÉ ÁÄŽ~đ¸˘AľÎçÍĺOÉäu¤DÉQčˇéA411NAZܢđěşÉÚˇŕAŻNABٜ̯mĹ Á˝]íĚŠhđr¤AƢ¤Ş Á˝BąĚÔŕW¨ćŃŤTŞľ˝vĚŠěŠçľŠę˝Ş˘¸ęŕśČŠÁ˝B427NABN63BťĚćpiÇśjÍAFlĹđă\ˇéślĚçVÉćéŕĚĹ Á˝B łˇĚŐđgŚAŚÎAťĚŐđ¤ľÄSĚĹtđyľńžĆ˘¤íbŞ éBąĚułˇĚŐvÉ¢ÄÍAwŘŞćxÉŕLqŞŠçęAÓĄđvńˇéĆAśÝˇéŕĚđm鞯ĹAčiÉĆçíęĢéć¤ĹÍAwâwpĚ^ÉGęéąĆÍōȢĆLľÄ¨čAłˇĚŐĆÍAśťÉ¨ŻéęíĚÉvƢÁ˝ÓĄ˘ŞÜÜęĢéB <śwěi> ťśˇéŠŁžĚěiÍAEUśđíšÄ130]ńŞ`ŚçęéBťĚĹŕucvĆÄÎęéA]ěĚciđwiÉAŻĆľÄ̢̜ÉwđüŻA˘íäé°kJÇĚśđĺčơéęAĚěiÍAŻă¨ćŃă˘ĚlXŠçzĚBíśĚ̝ƾĢ]żđž˝BBíÖĚóđĺčơéěiÍAŠŁžČOÉŕuľBvuVĺvČÇŞśÝľAŠŁžŞśŤ˝WĚăÉę˘đęrľ˝uşžvĚęŕťęÉÄÍÜéBľŠľAąęçĚěiĚ˝ĹríęéŕeÍAŹsľ˝şwĚeżđ¤ŻA˘ŠçŽSÉŘ裳ę˝BŇĚśâĎOIČVĚNÉInˇéŕĚĹ Á˝BŠŁžĚěiɨŻéBíÍAťęçÉeżđóŻÂÂŕAŠçĚúíśĚ̹ɪ´ľ˝ďĚIČŕŔđÁ˝ŕĚĆľÄ`ŠęĨčAĆľÄĚLŠČRîŤđ¸íȢƹëÉĺŤČá_Ş éBŠŁžÍŻăɨ˘ÄÍAuĂĄBílĚ@vƢ¤]ÉŠçęéć¤ÉABíđĺčơéęAĚěiđcľ˝j[NČlĆľÄAŔĚşžžqĚu]A´Ěśđ¤ľnÝAčćčß\͸AŽŮ´ĚżđzĐA𯜚´éđŚŢvĚć¤Čę̤DŇđlžľÄ˘˝BęűACŤĚűĘĹÍAé°WěkŠăĚM°śwđă\ˇéŤçŃâŠĹVďČ\ťđǡéXüŠçŁđuŤAüčCĚȢ\ťđSŞŻ˝_ÉÁĽŞ éBąĚć¤ČCŤĘĹĚÁĽÍABílĆľÄ̤ĘĆÍŮČčAßú´ŞĐîˇéu˘A´ĚżźđQ¸v̢]Ěć¤ÉAŻăĚśwŇÉÍóŻüęçęČŠÁ˝ŞAăÉČéĆćÉ]żłęÍśßAvăČ~ÉÍAuŁžAđěéąĆ˝Šç¸BRęÇŕťĚAżÉľÄŔÍăYA?ÉľÄŔÍäJČčv[11]Ěć¤É˘]żŞm§ˇéć¤ÉČéB ŠŁžÉÍĚŮŠÉŕAŤEUśÉ12ŃĚěiŞ éBuAĚŤvâuÔšLvŞÁÉLźĹ éBOŇÍdňßđŤCľ˝ÉŠę˝ĆłęAŠŁžĚuclvuBílvĆľÄĚă\I¤ĘŞ`Šę˝ěiĹ éBăŇÍAĚśwĹÍȢtBNVĹ čmĹĚ[gsAEz˝Ě\ťĹ éš˝ĚęšĆČÁ˝ěiƾğ˘BźÉŕŠ`IěiĆłęéuÜöćś`vâAńíÉâŠČŕeĹABŇĆľÄĚęĘIČC[WÉťŽíȢąĆŠçA¤DŇĹ éşžžqÉuŕřĚ÷ŕęvĆ]łę˝uŐîĚvČÇŞ éB |

ÔšL ÜöćśB Óq łˇŐ sśIt něÁRŇRăSȢě hNÎľďŇ]Ëéshű ŇĚ čśńń rnm ć¤RCăS [Ă dŇó dcÜńE´ęiłKCj dcÜńE´ńiěOăĽlj dcÜńE´Oií¤ěRşj dcÜńE´livRŕVŕj dcÜńE´ÜiŽŚŕŐôŇj Zđń\ńEi]űčÇcj Zđń\ńE´ęiÄłčÝj Zđń\ńE´ńiĎP]Lńj Zđń\ńE´OišrüçÚj Zđń\ńE´ÜiIÝlŤj Zđń\ńE´ľiHeLŔFj Zđń\ńE´ŞiűňźÝj Zđń\ńE´ă iűCíˇ@ĺj Zđń\ńE´\ęičřśâiŕ¨mj Zđń\ńE´\ÜinRlHj Zđń\ńE´\ZiNăĽlj ÔšLiçžłCËlßŕ¨Ćj ÔšićŐŞVIj rtçeiOP{mj čś\ńńE´ęilśłŞäÚj čś\ńńE´ńiúËź˘j čś\ńńE´OiÄŘďvj čś\ńńE´liävulCj čś\ńńE´ÜiŻäáj čś\ńńE´Zi̡ˇŇžj čś\ńńE´ľiúsmçj `eű~iMćËŤđj `ĄeiVnˇsj e`iśśsžj ŇĚE´ęiLśKLj ŇĚE´Oir˝äŠäŠj ČŃÎăăúięręrHß[j l¤ŕüĆćşiĄúVŔj ŕÎěiJÎŕĹÜúj [ĂăńE´liççSÚęj [ĂăńE´Şiáúj ÜöćśBićśsm˝lj Óqiéí_é¤j ăúűč@i]űč¤dăVźj ăúűči˘ZÓí˝j něÁRŇRăSȢěiăęńOj lit ŢlŕVj asĺëiĺ\ĺ\°OŃj  |

||||

| 81 | mŁ@@ | iť¤śĺ¤j | 374^384\414 | ||

| é°WăCWĚmBľ

YĚĺşĹqđó(°¤)ćęrĆĚłęCł÷ĚóĚvzđ§łĚîbĆľć¤Ćľ˝BsŁ_t4ŞÍé°W§łĚă\IěB@ mŁÍAľ YÉtľ31ÎĹîŔľ˝V˧łmĹ Á˝BđóćęĆĚłęAł÷ĚóĚvzđĹßÄVĚi`đ´ŚÄđľ˝Ć˘íęéBqÉÍCh§łĚóĚvzđ\ťˇé˝ßÉVĚpęđgíę AÜęaĺtÉ˝ĺČeżđ^Ś˝ąĆÍw_xĹBęuŁövĆľÄĹLźđ°Ä¨çę˝čwŰoxŠçĚřśâuVvÖĚžyŠçŕ@łęéB wŁ_x¸Ďłź_ÉA Vnäo䯪BäݨäoäęéB@@@iVnäĆŻŞA¨äĆęĚBj ĆA éęÍLźĹTČÇĹćgíęéBwqxĨ_ÉuVnäĆŔŃś¸B§ľÄ¨ĆäĆđęĆס(Vn^äŔśC§¨^ä×ę)vŠçĚŕĚĹ ë¤B |

sŁ_t4Ş | ||||

ěkŠă@439`589

@jɨŻéěkŠăiČńڿ夜ž˘jÍAké°ŞŘkđęľ˝439NŠçnÜčAä@ŞđÄŃęˇé589NÜĹAĚěkɤŠŞŔ§ľÄ˘˝úđwˇB

| Oă | é°@220 - 265 | ŕ@222 - 280 | ĺ@221 - 263 |

| ç@@265 - 420 | źç@@265 - 316 | ||

| ç@317 - 420 | @ÜÓ\Z@304-439 | ||

ěkŠi439`589j |

v@420 - 479 |

ké°@386 - 534 |

|

Ä@479 - 502 |

|||

Ŕ@502 - 557 |

źé°@535 - 556 |

é°@534 - 550 |

|

Â@557 - 589 |

kü@556 - 581 |

kÄ@550 - 577 |

|

| ä@i¸˘A581N -618Nj | |||

| iƤA618N -907Nj @@@Ěl˝ż@@@ˇĚl˝ż@@@Ěl˝ż@@@ÓĚl˝ż @@@@ |

|||

| ąĚúAŘěÉÍvAÄAŔAÂĚ4Â̤ŠŞťSľ˝BążçđěŠĆÄÔBŻśNiĆjÉs𨢽O ăĚŕAWĆěŠĚ4Â̤Šđ íšÄZŠičżĺ¤jĆÄŃAąĚăđZŠăĆŕÄÔBąĚúA ]ěĚJŞęÉiÝAăĚä@âĚăA]ěÍSĚĚoĎîŐĆČÁ˝BěŠĹÍĄIČŹĆÍ ÎĆIÉśwâ§łŞ˛ˇđŤíßAZŠśťĆÄÎęéM°śťŞhŚÄAŠŁžâ¤ăşVČÇŞôľ˝B |

| @Ü˝ŘkĹÍANÚńćëĚÄ˝ké°ŞÜÓ\ZăĚíđűßAkűVqŻĚ°§đđĚľAM°§ÉîĂIĆÉEçľÂ Á˝Bké°ÍZÁĚđoÄA534NÉé°Aźé°ÉŞôľ˝Bé°Í550NÉźé°Í556NÉťęźękÄAküÉćÁÄăíçę˝B577NAküÍkÄđĹÚľÄÄŃŘkđęˇéBťĚăA581NÉä@ĚkŞküĚ÷čđóŻÄéĘÉ¢˝B589NAä@ÍěŠĚÂđĹÚľAđÄęľ˝BĘÍké°Eé°Eźé°EkÄEküĚܤŠđkŠĆÄÔŞAąęÉä@đÁŚéŕŕ éBőĚwkjxŞä@đkŠÉńľÄ˘é˝ßĹ éB |

-----------------------------------

| @ | źç | 265 - 316 | Bş | Rˇ | ma | Ťĺ | ŁŘ | ŕNx | ŠúŮ | ôő |

| ŁŚ | üG | č÷ | ¤^ | ¤_ | ¤@ | ŁË(ŁGé) | ||||

| @ | śv | ŁÚ | śMl | ˇ^ | inň | ¤Ľ | ŕNň | sŰ | ||

| ÜÓ \Z@ 301 @` 439 ěkŠ 420` 589 |

W | 317` 420 |

łé | ¤ăşV | ŠŁžiŠöj | mŁ | ÓŔ | Î@ | ^ | |

| ÓŹ | ˇă^ | ¤ű` | ¤ŕŮV | t | @şş | m@d | ||||

| v | 420` 479 |

Óě^ | ç V | ÓbA | Óé | Ťčj | Óä[ |

ižĚ |

||

| ké° | 386` 535 |

é¸Ć | é¸ßÓ | ]š | äÜ@ | Á_ | Úˇšł | ĺJ | ||

| ŞV | Á_ | |||||||||

| ę | 420` 479 |

Ó | C úŃ | žń | ¤Z | |||||

| ÍĽŕ | ßú´ | ]š | číˤĺJqÇ | ä_ | ¤Î | |||||

| Ŕ | 502`557 | ĺJĽEŔé | ŔĚČśé | ä_ | ˝ť | ¤Đ | ||||

| ¤J | Ë | äÎM | ¤ | ĺJ` | ||||||

| Â | 557`589 | Âăĺ | AčR | |||||||

| ä@ | 581` 618 |

k f@ | ĺLšt | Ďż¤EkY | ||||||

v@lTŞę

| @DI | lź@/@ | iśfj@ | ćÝŠČ | śvN/ěiź | |||

| 90.2 | ÓŹ@@iÓfšj | ľáąń | H|412N | ||||

| |

ÓŹiH|412NjCÍfšĆ˘¤CŹÍvćĹCÂSzÄiĄĚÍěČžNjĚlĹ éBçĚźmĹ éB ŻőĹ čCžŰĚÓŔ̡ŠéBđm?jĹ Á˝Ó?ĚćOqĹ éBçĚFéinj̚ŠéB ÓŹĚ ogÍÂSɨŻéÓę°Ĺ éCNçjÉÉü棪LčCśÍđPľCŻđݾĎślËÉéCÝ ÉPíęäďăpöÉ]ÝCŔŃÉçËöĺđWčČĆסB |

Vźr | |||||

| Óä[@@iÓéj | ľá˝ń | 387|421 | |||||

| ivj@ÓáŰAÍéAÓN̡ĹAÂSzÄiÍěČžNtßjĚlBc˘ĆŤÇĆČčAfęĚŤ É{šçę˝BZÎĹćśđěéB]zĚŹA°íĚě^ĆĆŕɡźŞ Á˝BŠÂÄuěčÇvđ ěčAě^ÍąęđĘľAŹÍćni]ŤjđLľ˝ŞA¤OÍuOâČčvĆAÍßĚľ˝BßşĚĚQ RAĚżŤTÉdŚÄ]YĆČéBÉíĚAÍEqŤRĆľÄ öÍrždAoqÍçtçsľÄť ĚĺÉéBáŰÍAŠĚ@ŤxM öđĺËĚÉń¸ĆľAuáÍąęđŠéÉEѸvĆžÁ˝BľŠ ľAŤTŞv¤ŠđnßéÉ ˝čAAÍ¢ɲ˝Ě÷đÄ˝ĚĹAáŰÍvXJŚ¨ťęA˝Ü˝Üž đl˝ŞĂiȨjť¤ĆÍš¸AÜŕȲľ˝BuÉÍAśWOŞB |

sśItűĚÓé@@@ ăúnvöEnäiWEß ¤R?źzWĘě Łq[ čË^ ŔéčË^ |

||||||

| vé@@(ŤT) | ą¤ÔĢ@(čă¤ä¤) | 420-479 | |||||

| Ť Tič㤠ä¤jÍAěŠĚvĚăcéB_ÍcAćÍéBÍż`BcźÍńzBBdéSdé§ăV`˘iťÝĚ]hČBsşRćjŞ{ĐĹ éŞAŔżÍěBWËSOk§ű˘iťÝĚ]hČÁ]sOkćjBŮŠĚv¤ŠĆćʡé˝ßÉAŤTĚÄ˝vÍă˘ĚjĆÉćčŤvĆĚłęĢéB oŠĆcEÂNú ŤTÍżĚcŤMĚíĹ é^Ěł¤ŤđĚqˇđŠĚľÄ˘˝ŞAłÍWĚşŻĚogĹ čAŔŰĚoŠÍsžĹ éB˝žľkŠlĚé°űŞŇ[ľ˝wé°xÎŤT`ÉćéĆA^ĚHĚę°ÍAHŞŠQľÄŤMÉAľ˝HĚ]ifjĚĆAĹŠçŤMÉ]Rľ˝AĺőČÇŞŤMĚvç˘ÉćÁÄŤŠđčAńňÉČčAŤT̊͝ŤĚăĺáĆq×Ģé[1]BÜ˝A{ĐnŞ2 éĚÍąĚăżľČA\cĚŤŹĚăÉŘkĚíđđŻÄăV`˘ŠçűÉÚÁ˝˝ßĆŕ`íéB śęÍYăĚě§żŞŤťľAŤTŞYÜęÄŠçYMĹSČÁ˝BŤTŞśÜę˝éAsvcČőŞŽđĆçľAeĚŤăÉ͹̹ĆđsvcÉv˘AŤTÉďzƢ¤cźđźtŻ˝Ć˘¤B˘ľ˝căĹ Á˝ĆłęAÍc˘ŤTĚ˝ßÉűęđ٤ŕÉŕŤAŤTÍű¸çľÉÉißEłęŠŻ˝ąĆŕ Á˝Ć˘¤BÜ˝AĘĚŕĹÍŠŠË˝`ĚoŞăíčÉŤTÖűđ^ŚÄ˘˝Ć˘¤Gs\[hŕcÁĨčAťąŠçcźđńzÉü߽ƳęĢéB ŕŤTŞ10ÎĚÉAí¸ŠÉLľÄ˘˝cĹĚkěâ𤢜vđ§ÄĢ˝BŤš÷EŤšKÍŮęíA×Úˇédé§Ŕă˘ÉZľ˝WĚśŤRĹť§ňĚŤůlAŤůTZíÍęűĚ]ZíÉ˝é[ß 1]B Źˇľ˝ŤTÍCŤŞĺĎľAľŠľťĚęűĹíĘŕĺŤAgŞsČĺ]đÁĢ˝Ć˘¤[2]BwâÉÍSťĄđŚł¸mÁĢéśÍ4Š5ÂŮÇľŠČADŤČŕĚÍĹijƢ¤łĚkŕŻRžÁ˝[2]B Wă 399NAÜlÄšĚMŇđSÉNąÁ˝ˇśyŃá¸zĚɨ˘ÄAŤTÍk{RĚşŤZĆľÄ10lĚş˛đŚ˘ÄçĚGşđčÉľÄí˘Aş˛ŞSő˘żÉľÄľÜ¤ĆPĆĹGRđRUçľÄđűßéƢ¤E𩹽[3]BÜ˝ŤTÍŤSVĚk{RcÉ]˘í÷đ§ÄARKĚęŞÚÉtk{RcĚĹŤTĚŕÍĹŕRKŞľłĹ Á˝ĆľÄM]đWß˝ăAăŻĚŤSVŠçŕăĚŤRĆľÄćč§ÄçęAˇśRŞNŠçPŢľ˝ŰÉÍąęđOęIÉÇľÄCÓÉěľÄÄNs\ÉČçľß˝[3]B ĆąëŞ402NAź{RcđŚ˘éşşŞńsĚ~ĚźÚĹĆ𧳾˝BąĚŰAŤSVÍşşÉĄűľ˝ŞŤTÍťęđ˝ÉĐßéࡍüęçę¸[4]AşşŞinšqçđEQľÄŔ đŹÁ˝˝ßAąęđă÷ľ˝ŤSVÍ]kÉŚęÄĆŕÉÄNđ}ë¤ĆŤTđUÁ˝ŞAŤSVĚxdČé ŘčɤzđsŠľ˝ŤTÍuMöͲ10đŚ˘éŤRĹ Á˝ÉÍ~ľAĄŠěĚl]đ¸ÁÄnüŠ¤ĆÍíŻĚíŠçĘšvĆq×Äâľ˝[5]BŤSVÍǧľÄĹúÉÍŠEľ[5]AŤSVđ¸Á˝k{RcÍđĚłęAŤTŕşşĚxzÉŽˇéąĆÉČéB 403N10AşşŞŔéđpľÄT÷đóŻAźđ^ƾĊçcéđĚľ˝[5]iş^jBąĚŰAşşÍŤTđ]żľAťĚ˝ßĚđđ˝xŕJ˘ÄžçJÉÎľAĄ^iŕčúľ˝[6]BľŠľşşĚČžŻÍŤTđ°ęÄEQˇéđvÉEßĢ˝[6]B 404N2AŤTÍŤBEˇŻçđŻuĆľÄAşşĹ|Ě˝đNąľ˝BLËĚşşĚR¨đ10źĚsmđŚ˘Ä鞯É}PľAGÍŠHđHçÁĢ˝žÁ˝˝ßÉťĚÜÜačĚÄéąĆŞĹŤ˝[7]BŤTÍąąĹşđĺÁÄRđŇŹˇéơŽˇ]đnÁÄNÉüŠ˘AenÉúđňÎľ˝[7]BąĚĚŤTRÍťęĹŕí¸ŠÉ1700źĆ˘¤ÇşĹ Á˝ŞAşşÍȡƹëŕłsęÄMš]Šç]ËÉŚľAH¾Ģ˝ŔéđAęÄÄxşľ˝ŞAUßăÁÄéŤTRÉRUçłęÄ]ËยA5ÉĺÉŚ°éşşđ˘żćÁ˝[7]BťľÄŤTÍşşÉÇúłęĢ˝ŔéđĘłšéąĆÉŹ÷ľ˝[8]B ą¤ľÄWđťłš˝÷bƾĞÍđlžľ˝ŤTÍ SĚŤsVĚŁôÉ]˘AÉĆČÁÄĆŮIČ ÍđśŹAłçÉŠç̧ęđćčĹČŕĚơé˝ßAŤBEˇŻyŃinxVEśvqç˝ÎhÉÎľÄeÍȢl´đsÁ˝BŕĚ˝Îhđl´ˇéęűA410Nćčk°đJnˇéBŻNÉěđA413NÉăĺđA417NÉÍă`ŕĹSłšAęIĹÍ éŞzEˇŔđDŇľ˝Bă`ĆŻżĚké°Ě3ĚR¨đí¸Š2700źĹjľ˝L^Ş é[ß 2]BąęçĚ÷ŃÉćčŤTÍÉCśçęAv¤Éśçę˝BąęçĚŞÉÖľÄÍżlĚŻ°ÓŻđŤłšAŠçĚl]đłçÉßéŞÚIžÁ˝ĆłęĢé[8]B ŚĘă 418NAŤTÍŔéđEQAWĹăĚcéĆČéąéđi§ˇéBT÷đvćľ˝ŤTÍA420NÉąéŠçT÷đóŻÄcéÉŚĘľvđAăÚĚJ˘đf½߹éđEQľ˝[9]BÜ˝AWĚcşę°đECľ˝BT÷ăÉcéđEˇć¤ÉČÁ˝ĚÍAŤTŠçĹ éBȨAÉxĚáQžÁ˝Ŕéđí´í´EľÄžĆ˘í꽹éđi§ľ˝ĚÍAŤTŞušžiFéjĚăAȨńé čvƢ¤\žđCÉľ˝˝ßƢ¤[8]B ynôɨ˘ÄÍAWĹnű¨ÍŞćëçťľ˝łPÉćčAnű°Ě}§ôđŔ{ľ˝BďĚIÉÍAWăĚ404NÉűĚĺnĺĚ?çi?ŚĚˇjđΪƢ¤ĹEQľA?ĚLĺČynĆŕYđnŻÉŞzľ˝BťĚăA]LńĚńşŕEQľÄ˘éBŤTÍĺnĺđđ̡éĆŻÉËĐĚŽőđsÁ˝BÜ˝AWăÉŞôĚłĆČÁ˝k{Ćź{đťęźęc°ŞĄßéć¤čß˝B ąĚć¤ÉvĚîŐđmĹ˝éŕĚĆľ˝éĹ éŞAŚĘăí¸Š3NĹ60ÎĹľAˇqĹ éŤ`ŞŚĘľ˝BAVEúşEhšĎEÓAçŞăđőłę˝B wăżxĚěŇä@AwOuxĚßđsÁ˝ĺčźVAÜÓ\ZăâěkŠăđă\ˇélĚŠŁžŕŤTÉdŚÄ˘˝BÜ˝Aw˘ŕVęxĚďŇĚŐěN¤Ť`cÍŤTĚÉ ˝éB ]ż şşÍuAíČç¸AŻžľlČčvuâŞÄ˝Ş´đ˝ç°éAđ§ÂĚÍ ˘ÂiŤTjžvĆ]ľ˝[6]BşşĚČÍuŤTĚŕŤÔčÍ´ŠŐĚć¤AÚÂŤŕqíĹÍČAźlĚşÉĂńśÄ˘éć¤Čl¨ĹÍĆÄŕĆÄŕvŚÜšĘBĄĚ¤żÉnČłçČŻęÎvĆxúľÄ˘˝[6]B |

|||||||

| Fé@@(Ťx) | ą¤ÔĢ(č㤾ăń) | 430-464 | ŠNVoáá | ||||

| Féią¤ÔĢjÍAěŠvĚć4ăcéBŠÍŤAźÍxBÍx´AŹÍšŻB 430N8AśéiŤ`˛jĚOjƾĜÜę˝B436N9Aˤɜçę˝B439NAsÂĂBRE޸ŤREĂBhjĆČÁ˝B440NAgßEsÂ쏏ič´óÜBREěŹBhjÉ]ś˝B444NARŤRĚđóŻ˝B445NAJŘZŃEč´BhjÉ]ś˝B448NAŔkŤREBhjÉCśçęAdéÉÔľ˝B450NAđzĚsíĚßÉAŔľÄÁRŤRÉ~iłę˝B451N2Aké°ĚNüđľ˝ßĹAkYŤÉ~iłę˝B3Aě?BhjĆČčARzÉÔľ˝B6AěYŤE]BhjÉ]ś˝B 453N1AˇZÉ ˝écžqŤĄŞśéđEQˇéĆAŤxÍZđ˘Â×]BĹNşľ˝B4AVŕÉiRľÄAcéÉŚĘľ˝B5ANđ׳šAŤĄđEQľ˝B 459N4AŮęíĚŤaŞžđNąˇĆAÔRĺŤRĚžcVɢ°łš˝B ÝĘAW đľißA¤ßÉŚĺđopˇéČÇĚôđs¤ęűĹAlĚZíĚę°đEQľ˝ăÉęĘsŻČÇđsEľA\słĆĆŕÉřĘđDŢęĘŕ Á˝BÜ˝AŔęĚHbjÉâĆĚ\ŕ§Á˝BťĚ˝ßAŕšmŰĚ˝ßÉdĹ𾾡éČÇAvĚŢĚ[ĆČÁ˝B 464N[5AĘCaĹľ˝B |

|||||||

| 콤čj@iŤčjj | Čńآ¨¤ľáič㤾áj | 431-453 | ăIČ@ (Ă) |

[ssdss@(Ă) | |||

| Ť čjič㤠ľáA431N - 453NjÍAěŠvĚc°Bě˝s¤BśéŤ`˛ĚljBÍxşB Ť`˛ĆŕiVĚ ˘žĚqƾĜÜę˝B439NiłĂ16Nj8A콤ɜçę˝B440NiłĂ17Nj12AsÂĂBRE ĽRŤREĂBhjÉCśç꽪Cš¸AÎŞÉÔľ˝B445NiłĂ22Nj1AgßEsÂ쏏ič´`óZBREě ŹBhjÉ]ś˝B6AěŹBŞp~łęÄőzđĄĆˇéŹBÉłęéĆAŤčjÍŹBhjĆČÁ˝BÜŕČŔŘZŃđË˝B 450NiłĂ27Nj2A˝źŤRĚÉińžB ké°ĚžéŞĺRđŚ˘ÄÂSâńěSÉiUľAđěSĚá@éđďÍľ˝Bé°RÍé𪊽¸á@éđUߧĽŞAvĚ sđěSžçĚÂŞéđĹçľA40ú ÜčŕUhđJčL°˝BŤčjŞŔŘinĚŤNcĆJńŤRĚähżđhľÄá@éđ~ ˇéĆAé°RÍUéďđĢÄsľ˝B vŞĺRđľÄk°ľAŤčjÍşQRĚÓˇVđhľÄđěÉiołšARViŔRĆŕjđhľÄăäďÉiołšAˇĐÉü Šíš˝Bké°ĚˇĐůĺĚDuŞéđüÄÄŚľARV͡Đđ׳š˝BRVÍďĺ̤zEŁŞçđhľÄŹőÉ çš˝Bké°ĚŹBhjĚlŞĺőŠç2000ĚşđŚ˘Ä¤zđUˇéĆA¤zÍlđŢľ˝BRVçŞĺőÉüŻÄi RľA?zĚAżşEŁaŞNşľÄRVÉġéĆAlÍŐSÉPŢľ˝BRVͤzçĆŹľAĺőđmۡéĆAŐSÉ üŻÄiRľ˝BŤčjÍÜ˝ŔŘinĚŤNcđhľÄRVĚălßĆľ˝Bké°Ěiš¤ńćëmŞŐSđ~ˇéĆARVÍs ę˝BńćëmÍÉćśÄiRľAŃĚÍ`ĹŤNcĆöˇéĆAŤNcÍsęÄíľ˝BńćëmÍiRľÄőz𺊾ÄĘß ľAŠçžéĚ{Rơ]kÝĹŹľ˝B 451NiłĂ28NjÄAké°ĚtBhjDuĆíĚDGçŞAşđŚ˘ÄŤčjĚŕĆđKęÄ~ľ˝BąĚNĚ7AŤčjĚśęĚŕ iVŞľ˝˝ßAŤčjÍNÉAŇľ˝BVđIŚéĆőzÉŕÇčAŹBhjÉCľ˝BĆŤÉ]ĤŤ`ąŞě?BhjđÂĆß ÄA??ÉԾĢ˝ŞAťĚꪾ˝˝ßANÉŕÇÁ˝Bě?BĚnÍrpľÄ˘˝ąĆŠçAśéÍě?Bđp~ľÄěBÉ ľAĘÉĚěsÂđu˘Ä??ÉÔłšAťĚCÉŤčjđÄć¤Ćľ˝BľŠľŤčjÍURíERŤRĚĘđóŻAşđŚ˘ÄÎ ŞÉÔľ˝B 453NiłĂ30Nj2AŤĄŞśéđEQľÄŚĘˇéĆAŤčj̺͝ĹRŤRĆČÁ˝BˤŤxŞŤĄđ˘Â×NşˇéĆA ŤčjÍŤĄÉćčgßEsÂě??ÂbHZBREŞkŤREJ{VŻOiEě?BhjÉCśçę˝BöłiŞŤxĚRĚć NĆľÄVŕÉiRľÄéĆAŤĄÍŠçöłiđUľAŤčjÍŤĄÉsľ˝B4A]ĤŤ`ąŞŤxĚŕĆÉŚSˇéĆAŤčjÍ ŤĄĚ˝đóŻÄ{đçőľAEé~RŤRE^ŽĆČÁ˝BŤĄÍÓň_iÓ?AÍqśjĚ_đ{ÉüęÄAŤxđô ćfľ˝ŞAťĚôśÍŤčjŞěçłę˝B5AFéŤxĚRŞ{ÉüéĆAŤčjÍnť¤Ťŕ\ĆĆŕÉFéÉ~ľAŤŕ\ÍYł ę˝BŤčjÍFéÉ}ŚçęÄAEióÉCśçę˝BśéĚrŞžŻÄ˘Č˘ąĆđRÉĚĘđŤŢľ˝B 7AŤčjÍFéÉćčĹEłę˝BNÍ23BEikĚĘđÇĄłę˝B ĐEśW 콤čjWt.ź, 콤čjW., ä@ăSĐu. ŕe, vs콤čjWtÜÉiŔLvsčíˤčjWtń\ÉCs˝¤xxWt |

|||||||

| |

|||||||

| 91 | Óě^@ iÓNŮj | ľáꢤ ń |

385`433 | ||||

| WEěŠvĚlEśwŇBÍéžB{ŃÍÂSzħBé°WěkŠăđă\ˇélĹAR

đr ś˝ŞźAuR vĚcĆłęéB ZŠăđă\ˇéĺ´M°Ĺ éÓĚogĹAcĚÓşÍ? Ěí˘ĹO`ĚäĚĺRđjľ˝ WĚźŤĹ éBĚÓ?iÓcjŞ˘ľ˝ąĆŕ ÁÄAcĚÝĘĹ éNyöđp˘ž˝ßAă˘ĹÍÓN yĆŕÄÎęéB°íĚÓbAĚuŹÓvÉÎľAuĺÓvƚ̳ęAă˘ĹÍěÄĚÓ?Ć íšÄuOÓvĆŕÄ ÎęéBžĹlXČË\ÉbÜ꽪ŤiÍüĹAĺM°ogžÁ˝ąĆŕТľAăÉ˝tđłęÄßçŚç ęYľ˝B 406NA20ÎĚÉNĆľ˝B420NAWÉăíÁÄvŞÄçęéĆAÝĘđöŠçňÉ~iłę˝BéĚ ăÉÉŞŤÜęAiĂSiťÝĚ´]ȡBsjĚžçÉśJłšçęéŕAÝE1NĹŤEA˝˘Ěď mÉAÁÄHsĚRđćëÂľAIXŠKŨȜđÁ˝BąĚÉźĚBmĆŕđŹľA˝ĚDę˝ě đcľ˝B 424NAśéŞŚĘˇéĆŠěÉÄŃßłęÄAéÄÉCşçęAwWxĚŇ[ČÇÉ]ľ˝BťĚăA ÉJÁ˝BľŠľAśéŞśwĚmƾľŠŇöľČ˘ąĆÉsđżAaCĆĚľÄEđŤľAÄŃ˝˘ÉAÁ ˝B ÄxĚA˝ăŕR ĚÉVľAžçĆŐËľÄĚßđâíę˝BÁÍÉćčŐěSŕjÉCşçęé ŞAťĚüČěđüßČŠÁ˝ąĆŠçLBÉŹYłę˝BťĚăAíâşđĺÁÄŹYĚšĹEđv 澽Ƣ¤e^đŠŻçęAsɨ˘ÄöJYĚăAĚđNłę˝BN48B <@ě> wśIxÉÍAEÉŚˇĘčAă\ěĹ éuorăęvuÎǸÉŇÎěvuěRkRoÎáŰvČÇ ĚěiŞA39ńĆ2ÔÚÉ˝ĚpłęĢéiŽͤ@Ě52ńjB ÓčË^Í60ńAóđŕľÄ˘éB Óě^ÍIRĚdđqË˝AtÉSľÄŻÜÁ˝BąĚŠç§łÉ˘wđ[ľAdľEdĎƤÉA @°óĚwZ޸ĎoxĆÜłćŠóĚwk{¸ĎoxđüůľAě{wĺʸĎox𮬳šAąšśÉ ćÁÄńĽłę˝Ú叧iŹâŠÉ§ĆŹéŞĹŤéjŕđ¤EŘľ˝uŮ@_vČÇđľ˝B Ü˝AŢÍľ YóoĚwŕĘág ¨oxđßľ˝wŕĘáoxČÇŕľÄ˘éBȨŻźĚ ßĆľÄÍmŁŞďľ˝ŻźĚwŕĘáoxŞĹĆłęéBľŠľmŁďĚŕÉÍ˝Ě^âŞńoł ęĨčAvăĚÜĚwŕĘág ¨oŃ÷xČÇÉÍuÓě^HvƾĽřpłęAmŁĚßĆŢ _Ş˝˘BąĚąĆŠçßăÉÁÄÍAmŁďĆłęéuŕĘáovŞŔÍÓě^ĚěĹ éÂ\ŤŞ ˘Ć˘íęĢéBŢĚě¨ÉÖľÄ͢ܞ[ŞÉŘłę˝ŕĚĹÍȢ˝ßAĄăąęçđIÉŘ ľźˇKvŤŞ]ÜęĢéB ŕÁĆŕÓě^ÍA§łÖ̢wÍ Á˝ŕĚĚAťĚ[˘`đgđŕÁÄĚťˇéąĆŞČAXÉľÄsťČ ÔxŞ Á˝Ć`ŚçęéąĆŠçA§łkĆľÄĚ]żÍľÄ˘ŕĚĹÍȢBgcDĚwkRxć108i ÉuÓě^ÍA@ŘĚMóČ辊ÇŕASíÉ_ĚvđĎşľŠÎAbA@Ěđčđł´čŤvĆ éć¤ ÉAdĚ@ĐÉüéąĆŞłęČŠÁ˝Ć˘íęé.  |

R z接 sśIt qcúşńń ăúnvöEnäiWEß çÁ˘űR nVűkĹäŮ ?oźË° orăę Věŕ VÔÎiżC ÎǸäqŇÎě oÎĺŸ ěRkRăSÎáŰ nŇ|Ŕzäâs Iˤćşě ŇäpěŠčřäń oŐC?ᢎěäoní¨AŠr˝¤aV Vní¨A iONľ\ZúVSá˘s ßnJÎ xt ľ˘űP o]Ç× S á˘Îńé šHŻR üdĺŔÎű üŘqźĽšćOJ Ů{@đás ěę]çq cě÷ŹA âVć¤ ÎĺVzZlĘRçâÎűPăů|ÎŃ <[é°žq?WŞńó> 1. é°žq 2. ¤âę 3. ÂÔ 4. ˛ 5. Ťúé 6. ä? 7. č? 8. ˝´ňA |

||||||

| ÓbA | ľá Ż˘ę ń |

407N - 433N | |||||

| Ó bAiÓ¨AAľá Ż˘ęńA397NŕľÍ407N - 433NjÍAěŠvĚśwŇB{ŃÍÂSzħB lĆľÄÍA°ZĚÓě^ĚuĺÓvÉÎľAuŹÓvƚ̳ęAă˘ĹÍěÄĚÓ?Ć íšÄuOÓvĆŕÄÎę éB ÓűžĚqƾĜÜę˝BcľÄžĹA10ÎĹśÍđěéąĆŞĹŤ˝Ć˘íęéB˝ˇŕďÉwâĚčŮÇŤ đóŻ˝BbAÍVŃDŤĹĚűžÉÍ]żłęČŠÁ˝ŞA°ZĚÓě^ÍbAĚśËđ]żľAŢâ ˝ˇŕďâä¤č´Er?VçĆĆŕÉśĚW˘đJŤAR ÉVńžB˘ÔÍŢçđulFvĆÄńžBbAÍ{BÉ ĺëƾĢłę˝ŞAACľČŠÁ˝BďmSĚmżěĆjFÖWÉ čAĚrÉ੩íç¸AŢÉÜž \ńđĄÁ˝BąęŞ˘ÔÉmçę˝˝ßAbAÍßÉâíęÄnÉŹłęAŻEĹhBˇéąĆŞĹŤČŠ Á˝BŽlËĚuimÍÓbAĚśËđ¤ľÄ˘˝ĚĹAŢđŮěľÄubŞŹĚĆŤA˘ÉąĚśijŞ éĚđŠÜľ˝B_ŇŞąęđÓbAĚŕĚơéĚÍÔá˘ĹˇvĆśéÉžăľAśéÍuŕľťĚƨčČçÎA ˇŽÉćč§ÄÄâé׍žvĆžÁ˝B430NiłĂ7NjAd餍`NĚşĹik@QRĆČÁ˝BĆŤÉŤ` NĚĄßé{éĚxĚŠçâ檊łęAąęđüˇéąĆĆČčAbAŞŐśđěÁ˝ŞAťĚśÍĚ ˝˘Öńüľ˘ąĆĹmçę˝BÜ˝uávđěčAâÍči˛˘üśĹmçę˝B433NiłĂ10NjAľ ˝BjqÍČŠÁ˝B |

sśIt á Îdoęă Hĺ źËöŕŮNŮ ľľúér Źß sĘäiVrt ľľúér Źß ăĂ |

||||||

| ä @@@@@@@iäU@j | Íń ć¤ | 398N - 445N | |||||

| @é°WěkŠăĚěŠvĚĄĆEśwŇEđjĆÉľÄwăżxĚěŇBÍU@BćcÍězSz §iťÝĚÍěČězsĆě§jĚogĹ čAďmSRA§iťÝĚ´]ČĐťsh´ćjÉÄośľ˝B ä@Ím°ĚĆÉśÜę˝BcćĚä?ÍźWĚč´BhjA\cĚäÍWĚŔkŤRE?ńBhjE ť§ňAcĚäJÍŐĚSžçEŹÍSžçAĚä×ÍvĚEő\ĺvĆČčAăÍÔRŤR đÇĄłęĢéBäÍuLÉľÄAšÉʸvĆ čAwŽĺx20ŞEwäzűx105ŞČÇđ ľÄ˘éBäJÍwtHŔ`Wđx12ŞđľAä×ŕwĂĄPžx24Şđľ˝Ć˘¤Bä@ÍZĚäVAä úŰAäĺĆíĚäLŁŞ˘˝B ä@ÍźĺĚśÜęĹ Á˝ŞA¨ĚśńžqĹ Á˝Bä@ĚęŞŢđÖĚĹśńžÉŢĚzŞâAÉ ˝ÁÄ¢ľÜÁ˝˝ßAuâAvŞä@ĚŹĆČÁ˝BáľÄwâđDÝAojÉLĘśAśÍÉIÝĹš ĽÉŕʜĢ˝B420NAŤTŞWĚT÷đóŻÄvđˇéĆAä@ÍŤTĚqAd餍`NĚĽR QRĆČčAŽOşYEtBĘí]jEéĺEŞěinĚVäďSžçEik]YEŽYČ ÇđđCľ˝B 432NAä@ÍŤ`NĚęĚVĚĹAČđJ˘˝ąĆŠçŤ`NĚ{čđ˘AééSžçiťÝĚŔJ ČjÉśJłę˝BééÝCAuđž¸É˘éąĆŠçAťęÜĹĚjĆ˝żŞŇ[ľ˝wăżxĚLq𮠵AŠçwăżxđŇ[ľ˝BNăÉłęġš¤Ť`ÓĚÁRˇjEJńŤRAnť¤Ťŕ\ĚăRˇ jEěş?SžçAłçÉžqűĽČÇđđCľ˝B AŤ`NÍśéĚíĆľÄÉĚĘɢÄAŕOĚąđćčdŘčAťĚ ¨ÍcéĚśéđ˝˘Ĺ˘ ˝B440NAśéÍŤ`NĚ SĹ Á˝ŤXČş\źđćnEEŹYÉľAŤ`Nđ]BhjÉśJľ˝B 445NAURYĚEę¤ćÍŤ`NĚ Ći§đdčAä@ÉŕdcĚQÁđUÁ˝BAä@ÍEę¤ć đyńśÄ˘˝˝ßAdcÉ×SˇéąĆđ]ÜČŠÁ˝ŞAÇÍEę¤ćçĚdcÉÁíÁ˝B11AOzX VĚÉćčEę¤ćçĚvćÍoľAä@ÍŠgđÜŢęĆSőŞYłę˝BN48BíĚäLŁŕ ZÉAŔłęÄYłę˝B@ ä@ĚśÍÍAM¨ÍzúĹ čAžtŞüľĹÜč¸BľÄAéwśĚĺ@đćőŚÄ¨čAuľÄojÉŠŠ íčA梜ÍĹAęAšĽđŞŠÁĢéBvĚćÓŞ éB wăżx@ä@ŞśJłę˝úĚěBůÉ Á˝7íĚwăżxđűWľÄAĺÍG̢˝wăżIxđQl ÉľAťśˇéwăżxĆľ˝B |

ŮVäŮ | ||||||

| 92 | ç ViçNj@@ | Şń Śńľ | 384N- 456N | ||||

| ěkŠăAvĚśwŇBÍNB{ĐnÍŕä×SŐ§iťÝĚRČŐsjBvĚśéâF éĚ{ěślĆľÄôľAÓě^Eé¸ĆçĆułĂOĺĆvÉĚłęéBÜ˝Óě^ƚ̳ęuçÓvĆŕÄ ÎęéB çViŞń ŚńľA384N - 456NjÍěkŠăAvĚśwŇBÍNB{ŃÍŕä×SŐ§Bv ĚśéâFéĚ{ěślĆľÄôľAÓě^Eé¸ĆçĆułĂOĺĆvÉĚłęéBÜ˝Óě^ƚ̳ę uçÓvĆŕÄÎęéB çVÍ\cÉWĚEő\ĺvçÜđÂČÇAĺ´M°ĚƿɜÜ꽪AeđcĚ É¸Á˝ ąĆŠçvľAĆÍnľŠÁ˝Ć˘¤BçVÍÇđDÝAÚɾȢ¨ÍČAśĚüľłÍÉězľ Ģ˝ŞAđɤĆ׊˘ç@đłľ˝Ué˘đľA30ÉČÁÄŕĆgĹ Á˝BçVĚ ÍŤTiĚżĚv ĚéjĚ SŤsV̧qĚČĹ čAŤsVŕçĆĆăXĚćľÝĹAçVĚË\Ě]ťŕˇ˘Ä˘˝B ąĚ˝ßŤsVÍŢđdŻłšć¤Ćv˘AťĚOÉďÁĨą¤Ćľ˝ŞAçVÍď˘Ésą¤ĆľČŠÁ˝BăÉ ăŤRŤöĚsQRĆČéB415Ni`ę¤11NjAŤöŞ]BhjĆČéĆAťĚ÷ƾĥĚqziťÝĚ ]źČă]sjÉCľAnÉBąľÄ˘˝ŠŁžĆmč˘ANîđ´ŚÄeľđŰľ˝BăNŠŁžŞ ˇéĆAçVÍuŠĽmćpvđľťĚđńŢéB 416NAŤTŞă`ŞĚŞđNąľÄźWĚszđńˇéĆAŠěĹÍŢÉvöĚÝĘđöŻéąĆ ĆČčAçVÍşgĆľÄzɢ˝BąĚšÉěÁ˝2ńÍAdbĚÓAĆúşĚÜ^đŃ˝B420 NAvŞłęéĆAçVÍžqÉlÉCśçę˝B |

ćŢnó äŮćĽČ ě cžqç×ůđě HÓ ÜNrÜń č?ş ?U ŤŇR čn˝ üí äŮćVkÎcž ÔíKűVfRě ÔíKűOOúVȢăÎě `Ë_ě kg ŇŔéě nŔSŇsäoŁĂBobËéęě kg ŇŔéě nŔSŇsäoŁĂBobËéęě vxâJĚńń OOúČ zćpó Š?mćpó vścéłc@Łôś Őü´ś |

||||||

| 93 | é¸Ć@@@@ | ٤ľĺ¤ | 412 -466 | ||||

| ZŠăAvĚlB( ´Č)ÍžBěkŠăAvĚlBÍžB{ĐnÍŕĆă}SiťÝĚRźČˇĄsjAăÉCSiťÝĚ ]hČř §AÜ˝ÍRČ?é§jÉÚéBĹăĚŻEĹ éuORQRvÉżČÝAă˘ué¸QRvĆÄÎęéBvĚśéĚłĂNÔđă\ˇé lĆľÄAŻúÉôľ˝Óě^EçVƚ̾ÄułĂOĺĆvĚ1lÉŚçęéB Ěé¸ßôŕlĆľÄmçęéBłĂNÔĚOĺ lĚęlĆľÄÓě^EçVƚ̳ę˝BťśˇéÍ241ńĆZŠăĚlĆľÄÍärI˝cÁĢéBy{đžÓĆľAťęÉźőľ ÄŚĺogäŚĚlśĚsöâä ďđr¤ŕeŞ˝˘BTĚÉŕĆâ˝Ě\ťÉSDš¸ADńĹVďČęđp˘AiâŠçĚ´SđÍ _Ci~bNȲqĹr¤ěŞÁĽĹ éBť¤ľ˝ěÍAŻăɨ˘ÄĘIĹTëłÉŻéĆáťłęéąĆŕ Á˝ŞAă˘ĚăĚ lÉĺŤČeżđ^Ś˝BĚlmáÍAĚËđu´VČéÍ ?J{AríČéÍ é¸QRviutú đŻÓvjĆé¸ĆÉČźçŚÄĚ ŚÄ˘éB |

|||||||

| ĘäiVr@Şl 4.čśăń´ę@@@ăéźĺG 5.čśăń´ń@@@ă?Ń 6.čśăń´O@@@[Ů{Şá 7.čśăń´l@@@ĚK 8.čśăń´Ü@@ ˛Ň 9.čśăń´Z@@@[Ă 10.čśăń´ľ@@@ro 11.čśăń´ŞięjĄĚlnqŞńńŚD?XR 12.čśăń´ŞińjĄĚlnqŞ ńńo?Ł |

śIfÚŞ ČÉ\ęVćTé É\lšŕ×şß łÉń\ęrjrj Éń\ęVćTsĺZé´ Éń\ľsˇşŇsšě Ů{ş 1.á 2.oŠĺHkĺs 3.qNęs 4.ĺs 5.ęMs 6.Şá 7.úĚs 8.ĄVs ÉO\čśşÉ @V@Văéźĺđ ÉO\ęčś[ş[ĂOń {Ťö˛é ăNqLv |

||||||

| vFéEŤxiť¤ą¤ÔĢEč㤾ăńj | 430N\464N | ||||||

| 453N1AˇZÉ ˝écžqŤĄŞśéđEQˇéĆAŤxÍZđ˘Â×]BĹNşľ˝B4A VŕÉiRľÄAcéÉŚĘľ˝B5ANđ׳šAŤĄđEQľ˝B 459N4AŮęíĚŤaŞžđNąˇĆAÔRĺŤRĚžcVɢ°łš˝B ÝĘAW đľißA¤ßÉŚĺđopˇéČÇĚôđs¤ęűĹAlĚZíĚę°đ EQľ˝ăÉęĘsŻČÇđsEľA\słĆĆŕÉřĘđDŢęĘŕ Á˝BÜ˝AŔęĚHbjÉĂ ˘ĆĚ\ŕ§Á˝BťĚ˝ßAŕšmŰĚ˝ßÉdĹ𾾡éČÇAvĚŢĚ[ĆČÁ˝B 464N[5AĘCaĹľ˝B |

<ĘäiVr> ÂěĚńńE´ę ÂěĚńńE´ń [˛ |

||||||

| ¤Î | čŻÂ | 472N|499N | |||||

| ěŠęlBبCŕSŕA]hČhBĚlB | <ĘäiVr> R¤}q¨Ě vlyMlĚęń |

||||||

| ęĚčíˤĺJqÇ | ľĺ¤ ľčĺ¤ | 460N - 494N | |||||

| ěŠĚÄĚéĚć2qĹ éBÍ_pBśéĆćłęéBčíˤɺçęAňZqĆĚľ˝BěÄăćęĚślĹ čAoTâjAVÉŕʜľ˝ŞA§TđĹŕDńĹAśbžqçƤɧłłÉĘžĢ˝Biži483N - 493NjÉikEŽßÉCşçęéĆA{âÄRĚ@ÉÚčAęŹĚślçđ{âÄRĚź@Éľ˘˝BĹŕźČĺJĽE žńEÓE¤ZEĺJ[Eä_ECúŃE¤?Ě8lÍAučíËŞFvĆĚšçęéB íÉ@ŕĹÖúľAŠbâOmđWß˝BÜ˝AęśUÉí˝ÁÄľdÉÖúđçéąĆđžčľÄuňZqvĆŠĚľ˝B@ŕ ÉÍAèđNWľÄALVşĚśÍĚW^đsČÁ˝˝ßAušĚˇńČéąĆA]śÉ˘ž ç´éĆąëvĆ]šçę˝B ślwŇçÉÍwlvŞx1000Şđ´^łšAźm˝żÉÍwoSVşxđďqłš˝B Ü˝AčíˤŠģłMÂđLľ˝¨ĆľÄwňZqňZ@ĺxŞ éB |

ňZqňZ@ĺ | ||||||

| @@@@@@@Ó@@@Óşô | |||||||

| číËŞFFěÄĚc°AčíˤĺJqÇĚź@ÉWÁ˝śl@i@ĺJĽEAžńEBÓEC¤ZEDĺJžEEä_EFCúŃEG¤ŕj | |||||||

| ] š@@@i]śĘj | ą¤ Śń | 444N - 505N | |||||

| @ěkŠăĚśwŇB ÍśĘB {ŃÍĎzSlé§iťÝĚÍěȤusŻ §jBşm°Ěog žÁ˝ŞCśËĆ@qĹTdȢÉćčCěŠĚvĽÄĽŔ3ŠÉdŚÄCŻĚnĘÉBľ˝BlĆľÄÍCž ńiľńâjĆĆŕÉŔđă\ˇéBąĆÉÍ[ĚđžÓĆľCđăĚźČlĚěđIÝÉÍľ˝qGĚ r30ńÍCsśIiŕńşńjtÉŕűßçęÄćmçęéBŮŠÉ´IČüśqĘrqŚrŕŢĚśwĚę ĘđŚˇBs]šWt9ŞÍŮÚ´`ĚÜÜ`íéB @ă\IČěiĆľÄÍAuŚÝĚvuĘęĚvâuGĚv30ńŞ°çęéB O2ŇÍAƢ¤¨đ ńIÉ`ʡéđ{ĚơéśĚĹAŚÝâĘęĚv˘Ć˘Á˝î´đlXČp xŠç`ʡéƢ¤ŕĚĹ éBąĚć¤Čî´Ě`ĘÉĺáđuîÍAZŠă̟̜wŇĚěiÉ ŕęčśÝľÄ˘éŞAťĚĹŕ]šĚ2ŇÍă\IČěiĆÚłęĢéB ăŇÍżŠçvÜĹĚă\IČl30lđIŃAŢçĚă\ěĚśĚđÍíľ˝AěĹAęíĚpXeB[V Ĺ éBąĚć¤Čđjă é˘ÍŻăĚśwŇĚěiđÍíľ˝[ĂEÍ[Ƣ¤WÍA]šČ OĚ˝Ěl˝żÉćÁħěłęĢéŞA˘¸ęŕPIČŕĚĹ čA]šĚć¤ÉđăĚlĚśĚđÔ IÉÍíˇéƢ¤s×ÍťęČOÉÍŠçęȢB Ü˝]šÉÍuGĚvČOÉŕAučöÉřiČçj¤v15ńâué°ĚśéÉwÔvƢ¤Í[Ş čAťśˇé ń100ń̤żźßŞąęçĹčßçęĢéBłçÉťĚÍ[ÍA uśĘÍĚGA?iÍj[ÉPľviŔĚßú´wixj u[ĂÍŇiąję]śĘ ĹࡸBŁžÉ[ˇęÎŁžÉANyÉ[ˇęÎNyÉAśvÉ[ˇęÎśv ÉAsŕ÷É[ˇęÎsŕ÷É˝čBĆčsŃÉ[ˇéęńAźżÉ´éĚÝviěvĚľHwéQbxj ČÇĆ]łęéć¤ÉAŻă¨ćŃă˘ĚlXÉćÁÄ]żłęĢéBąĚć¤ÉÍ[Ƣ¤WđŠç ĚněĚĺĚơés×ŕAźĚlÉÍŠçęȢĆÁĚŕĚĹ éB ]šÍuGĚvÉśđľÄ˘éŞAvńˇéĆťąÉÍA u˘ĚlXÍŠç̡˘šŠÉćÁÄśwěiÉĘ_JćČđÁŚÄ˘éŞAŔŰÉÍÇĚěiÉŕĆŠĚÇ˘Ć ąëŞ éĚĹ éBťĚśĚđ^ˇéąĆÉćÁÄAěiĚÂŤđžçŠÉľÄÝ˝˘v Ƣ¤ď|ŞŠęĢéBąĚć¤É]šÍđăĚl˝żĚÁĽâÂŤđžçŠÉˇé˝ßAśwá]ĚęíĆ ľÄąęçĚđněľ˝ąĆđ\žľÄ˘éB u]ši]YjËsv ]šĚGs\[hĆľÄĹŕLźČŕĚÍAŢ̜˪ÓNÉÍľ˝Ć˘¤u]ši]YjËsvĹ éB ŔĚßú´ĚwixÉćéĆu]šŞééSžçđŤCľAńsNÖĚAHĚrA˛Ésŕ÷đźćéüäv Şťę˝B]šÉˇNaŻÄŤ˝ŠŞĚMđÔľÄŮľ˘ĆžÁ˝ĚĹA]šÍůÉ Á˝ÜFĚMđŢÉÔľ˝Ć ąëAťęČŞěęČČčA˘ÔĚlXÍ]šĚËŞsŤ˝Ćž¤ć¤ÉČÁ˝vĆłęĢéB ĚőĚwějxĹÍu˛ÉźWĚlŁŚŞťęAaŻÄ˘˝ŠŞĚŃđÔľÄŮľ˘ĆžÁ˝B]šŞů É Á˝Ńđćčoľ˝ĆąëAÚľŠcÁĢȊÁ˝BŁŚÍąńČÉgíęÄÍpŞČ˘Ć{čAŃđuxÉ^ ŚÄľÜ¤ĆAťęČă]šĚśËŞsŤÄľÜÁ˝vĆââŮČébđ`ŚéBąęçĚGs\[hÉŕĆĂŤAă˘A śl̜˪͡éąĆđÓĄˇéu]ši]YjËsvƢ¤ŹęŞśÜę˝B |

Ś Ę nĽR˝¤oIRŕ˘ô čśéO\ń 1.ĂqŁĘr 2.sŃqnRrË 3.Ç?ú¤qrîr 4.é°śéqVrĄ 5.Âv¤qĄFrA 6.Ťś{q´örúé 7.¤qĺúşrâę 8.?UqžurN 9.č?şqrĺrĐ 10.ŁióqŁîrŘ 11.ŕN?ĺqSrx 12.¤˝´qăąr@ 13.śLşqrjrv 14.Ł?ĺqęJrŚ 15.ŤžŃqŞr? 16.á¸Yq´đrűŞ 17.sO_qVĺrŕ÷ 18.ŁěŃqčśqră^ 19.?NqŠrćm 20.uzqťáßrś 21.ÓlËqVćTrŹ 22.Š?NqcrŕI 23.ÓŐěqVRrčË^ 24.čřÁiqrV 25.Ó@qĄĘr¨A 26.¤?Nq{žr÷ 27.ĺÍžŃqníri 28.ÓőâRqxVräľ 29.é¸ŇRq^srş 30.xălqĘ r |

||||||

| 95 | é¸ßô@@@@B | ٤ꢹ ń |

ś˛NsÚ | ||||

| ěŠvlBCiťÝR?éjĚlBé¸ĆĚ

Bé¸ßôŕlĆľÄmçęéB Şđ˘íäéŚĺĚnľ˘ĆżÉśÜ ęéBłĂ ( ěŠv)˛ëÉŐ줍`cÉFßçęÄYAžwmAÉlĆČéBtBhjĚŐC¤Ťq?ĚŕĆ ĹORQRĚEÉÂBŤq?Ě˝Ĺí̤żÉEQłę˝ ßú´sit??ĽěęlCAné¸ĆIsżď?tuÍL Ię ęĹŇC?ÁÝvFéAߢB |

´ŠsĘäVrtBĄlčAüsé¸ŇRWtLé¸ßôB@ | ||||||

| ĘäiVr@Şl@@čśZń@ 18@Şl-18@čśZń´ę@1. [ÂÂÍČ 19@Şl-19@čśZń´ń@2. [qnűŇ 20@Şl-20@čśZń´O@3. čăńsl 21@Şl-21@čśZń´l@4. ĂÓĄĄl 21@Şl-21@čśZń´Ü@5.1. ăšĺČsŹĘńńiž˝á§á§j 22@Şl-22@@@@@@@@@@@5.2. ăšĺČsŹĘńńiNqęĄđj |

|||||||

| 96 | FC úŃ@@@@@ | iśń Ú¤j | 460N- 508N | ||||

| ěkŠăĚśwŇBÍF¸BŹÍ˘ÍByŔšiťRČőősjĚlBěÄĚčíˤĺJq ÇĚŕĆÉWÜÁ˝ślučíËŞFvĚ1lBUśĚŞěĹ]żłęAěÄEŔĚăÉ˝Ě\tđ誯 ˝BŻśŞFĚ1lĹAɡŽę˝žńÉÎľAuCMžvĆĚłęéB |

wqŮLxwśÍNxiUěŕŕ čjB uoSBäqLälËv uĄsËIoâűŠó]ů˘sšişŰMvVsśűv |

||||||

| 97 | Ažń@@@@@@ | iľńâj | 441N- 513N | ||||

| ěŠđă\ˇéśwŇAĄĆBŕťNiťÝĚ´]ČN§jĚlBÍxśBžÍłRĹŞpđťľ˝]ě Ě°Ĺ éŞAžńŠgÍc˘ĆŤÉđFéÉEłę˝ąĆŕ čAwâɸăľwŻđ~ŚAvEÄEŔĚ3ŠÉdŚ ˝BěÄĚčíˤĺJqÇĚľŤÉśAťĚśwTĹdŤđČľAučíËŞFvĚęlÉŚçę˝BťĚăĺJĽiăĚŔ Ěéj̺Ɍ;AŔŞÄçęéĆŽßÉCşçęAš§ňÉşçę˝BÓNÍéĚsťđą¤ŢčAJDĚ ¤żÉľ˝Ć˘¤B |

ń\ęjEv | ||||||

| ĘäiVrŞÜ-7@@@o]t ĘäiVrŞÜ-8@@@şNç ĘäiVrŞÜ-9@@@NVĽŕ¨Vr ĘäiVrŞÜ-10@@@gčČ ĘäiVrŞÜ-11@@@Lv ĘäiVrŞÜ-12@@@ééČ ĘäiVrŞÜ-13@@@rt ĘäiVrŞÜ-14@@@r ĘäiVrŞÜ-15@@@r ĘäiVrŞÜ-16@@@r? iĚlń@OžÜžĚčśžĚj ĘäiVrŞÜ-17ZŻlń´ę@ŻŇ ĘäiVrŞÜ-18@ZŻlń´ń@Żż ĘäiVrŞÜ-19@ZŻlń´O@ŻH ĘäiVrŞÜ-20@ZŻlń´l@Ż° ĘäiVrŞÜ-21@@@Ěç˛? ĘäiVrŞÜ-22@@@rş ĘäiVrŞÜ-23@@@[űňűňÍç˛ ĘäiVrŞÜ-24@@@[Ow ĘäiVrŞÜ-25@@@ĂÓ ĘäiVrŞÜ-26@@@˛Šül ĘäiVrŞÜ-27@@@řĂ ĘäiVrŞÜ-28@@@t ĘäiVrŞÜ-29@@@ |

śIfÚŞ@žńižxśj ö漪ń\ uäŮŮVéSCmżv céSŞń\ęuĘäŔŹv rjŞń\ńußRäźz¤łv @VŞń\ńuhv @VŞń\ńuVžšmŮv sˇŞń\ľuá˘čRv sˇŞń\ľuVŔ] ´Ç[ŠęćÄWV Dv @VŞń\ľuaÓéév @VŞń\ľuä¤ĺvrv čśşŞO\uaÓéévo @VŞO\uä¤ĺvrv @VŞO\u~ßăĺćw˘qÔv @VŞO\u{ČDçv @VŞO\urÎéěv @VŞO\uOOúŚ˘ŹŃv |

||||||

| |

|||||||

| 98 | C¤Z@@@@@@ | ¨¤ä¤ | 467N- 493N | ||||

| ěkŠăAěÄĚĄĆEśwŇBÍłˇBŕä×ŐiťRČŐsjĚlBZŠăđă\ˇéźĺM°Aŕä פĚogBźĺĚogÉÁŚÄśËÉŕDęAěÄĚc°AčíˤĺJqÇĚź@ÉWÁ˝ślučíËŞFvĚ1lÉ ŚçęAŻśŞFĚÔĹ éžńEÓ?çĆĆŕÉuižĚvĆÄÎęéđśÝoľ˝B |

OOúČ | ||||||

| 99 | hŹŹ@@@@@@@ | ťľĺ¤ľĺ ¤ |

˘Ú | ||||

| čAhŹFěÄiěęjăĚKĚźWBËFőĚ_ꪊÁ˝BKĚhŹŹB@EKFťE´]ČYBsBuK vĚąĆBăÉuvđđŻÄučAvđuKvĆľ˝B |

Ěęń | ||||||

| 100 | Et]@@@@@@@ | ą¤żŻ˘ | 447`501 | ||||

| @ďmSRAĚogBÍżŕöBwâEśÉDęAĺJšŹÉśËđFßçęÄNşQRĆłęAižNÔɤAĚwW ĽxüCÉŕQ^ľ˝BěŃAäjĺĆiÝA493NĚTѤŚĘÉ۾ĤZđľÄŠEłšAžéćčěSžçĆ łęA¨ňĚĆŤÉžqűĽEURíÉÁ˝B@ |

|||||||

| 101 | Yç¸@@@@@@@@ | iŻ˘ľĺ ¤j |

496`561 | ||||

| kŠÄśwĆBÍqËBÍ? iĄĚÍkCukjlB |

vöqiăY ú¸ćj | ||||||

| 102 | @ ÍĽŕ@@@ |

(ąčÂŤ ń) |

488N- 567N | ||||

| Ěé°EkÄĚRlBRËđžÓĆľApşÍązĚ@đwŃAođŠÄGRĚđmčAnđk˘ĹGRĚßđm Á˝ĆžíęéB |

ĂčÓ@ÜĚ | ||||||

| 103 | ßú´@@@@@@@@@@ | iľĺ¤Ś ˘j |

469`518 | ||||

| ÍĚBńěSˇĐĚlBÄĚižNÔÉqśĆČéBGËÉ°çęA¤YÉCşçę˝BĚżŔßĆČÁ˝B ŔÉüÁÄAWŔ¤EĺJjĚLşđÂĆß˝Bżé°ČĚÜžĚDňđ_śAw]xÉÜĆß˝B |

wix | ||||||

| 104 | @ĺJĽ@@@Ŕé@@@464`502`549 | iľĺ¤Ś ńj |

|||||

| ěŠŔĚăcéBĺJĽiľĺ¤Śń)ěËi]hČjĚĺJĚęĺĹ čAěÄ@şĚx°É˝éBĚVÍěÄĚ éĺJšŹĚ°íĹ čAOzĚĹ Á˝BᢠćčśźĘɨ˘ÄÚłęAěÄăĹśťĚSĹ Á˝číË ¤ĺJqÇĚź@ÉŕoüčľAžńçƤɪFĚęlÉŚçę˝B |

ÍV Ě@@@VČi?ęléFj@@@qéĚiŠúĆăYčAj | ||||||

| 105 | Eä_@@iäç´j@@@@ | Íń¤ń | 451- 503 | ||||

| ěŠĚŔđă\ˇéślBÍF´B451NiłĂ8NjAě˝ziťÝĚÍěČzjĹśÜęéBÄyŃ ŔÉdŚAčíˤĺJqÇŞFĚĐĆčÉŚçęAĺJĽđžńƤɯ˝Biž10Ni492NjAĺJ?ƤÉké° Éhłę˝ŰÉÍFśéĚĚÜđóŻÄ˘éBŔĹÍŽślËi502NŠçÍŽElËjÉCśçęAťĚ ´íČiĚÍŠç˘]żđóŻ˝B503NiVÄ2NjvB |

Ę@@ uĄŁBâlv@@ uĂÓĄ¤v <śI> ĄŁBâl ĂÓĄ¤ ÁĂ |

||||||

| 106 | ˝ť@@@@@@@ | (Šťń) | ˘Ú`518 | ||||

| ˝ ťiŠ ťńA467N? -518N?jÍěkŠăĚśwŇBC?ĚlBÍžB\cÍ˝łVBc ćčśËÉDęA8ÎĹđěčA20ÎĚABŠçGËÉIÎę˝BěÄĚižNÔÉAĚśdĚdÁ Ĺ Á˝ä_ÉśËđFßçęANîđ´Ś˝đŰđÔBťśˇéÍ110ń ÜčBśUĚĺźđnűĚť ĆľÄÎß˝ąĆŠçAFl⯝˝żĆĚÔĚVEŁĘĚâsˇđĺčơ骽đčßéBťĚÍA ŚĺĚogŇĹ éŞĚĚAŻrĚsöŠçšçę˝Sî\ťŞľÎľÎŠçęéąĆŞÁĽĹ éBťĚęű ĹAɨŻéŠR`ĘÍA¸IĹ éĆĆŕÉALŠČRîŤđ˝˝ŚÄ¨čAÓ?ĆČçŃAĚćěĆÝČ łęĢéB |

<ĘäiVr> ŞÜ-54ú[]]Ąin ŞÜ-55çjŃ ŞÜ-56rĆž ŞÜ-57č ŞÜ-58rľ[ ŞÜ-59rW ŞÜ-60ĹVw ŞÜ-61rçĆ ŞÜ-62r?}ĘŇ ŞÜ-63{ÂÂÍç˛ ŞÜ-64}ŤcFă^ |

||||||

| 107 | ¤Đ@@@@@@@@@ | ¨¤šŤ | 502`519 | ||||

| ěŔi502`557ji¨¤šŤ@502`519j@ěkŠăEŔĚlBÜžuüáëâvĚuäŃçĽĂ@šÂRXHvÎ ĺÍ ÜčÉLźĹˇB |

üáëk | ||||||

| 108 | G¤ | (衢)@ | 470 - 526 | ||||

| ¤?ič ˇ˘A470N - 526NjÍAěŠÄŠçŔÉŠŻÄĚŻťEślBčíËŞFĚĐĆčĆľÄmçęéBͲöB{ŃÍ ŕSŕ§BÄĚží¨Ě¤dúĚqƾĜÜę˝BáľÄwâÉÍ°ÝAśÍđžÓĆľ˝B17ÎĚĆŤAgBĚGËÉ °çę˝BčíˤĺJqÇŞ{âÄRÉź@đJ˘ÄĚD꽜l˝żđWßéĆA¤?ÍąęÉQÁľ˝Bc]QRĆľ ĢłęAIˤ@sQRÉ]ś˝B ŔĚVÄNAŔŹ¤ĺJGĚşĹEROşQRĆČčAĺëÉ]ś˝BŐě¤ĺJGĚşÉ]śÄAé~RđÂĆß˝B éĚ˝ÉćčuVRÁvĚđIŃAťĚśÍĚüľ˘ąĆĹmçę˝BžqÉlÉ]śA{ĚLđÇśľ˝BÜ˝ éĚ˝ÉćčuÎčÁLvđěÁÄtăľ˝BžqqEqmÉ]ś˝ŞAꪾ˝˝ßAŤEľÄrÉľ˝BrŞ žŻéĆAYĆČčAŠĺYEgBĘí]jđÂĆß˝BaĚ˝ßÉđCđč˘oÄAäe¨É]ś˝BüŠľ ÄYĆČčAQIđÂĆß˝B WŔ¤ĺJjĚşÉ]śÄ_ˇjEqzSžçEs]B{BĆľÄoüľ˝BöĚĚ˝ßÉĐĆ˝ŃĆŻłęA YEikinEžqqEěѨđđCľ˝BÄŃžqqĆČčAEgBĺłĚCđÁŚçę˝BÜ˝ qEłĚÜÜqmÉCśçę˝BłçÉłĚÜÜží¨đăsľ˝B526NiĘ7NjAľ˝BNÍ57BśW20 ŞŞ čAÉĘsľ˝B |

|||||||

| 109 | DĺJÁÝ | iľĺ¤ż ńj |

480N - 531N | ||||

| @ěŠÄŠçŔÉŠŻÄĚŻťEślBčíËŞFĚĐĆčĆľÄmçęéBÍFŕďB{ŃÍěËS˧B vĚžĺvĚĺJbPĚqƾĜÜę˝BÎĚĆŤÉ]ĚĺJbJŞuK¸âíŞę°đťłńvĆžÁÄŠęĚwđ Ĺ˝BĺJ?ÍáľÄŤžĹđŞAŮ_ĚË\Ş Á˝BÄĚžwmđCĆľ˝B¤ŞyVĹďđJ˘˝Ć ŤAĺJ?ÍŐçĚCđŤAĚ}đÚĆľÄA¤ÉĘďľÄęč˘ACÉüçę˝B¤ŞOzĆČéĆAĺJ?͢ľoł ęÄĺëĆČÁ˝BěBĚGËƾİçęAŻđđCľÄikLşĆČÁ˝B 491Niiž9NjAÄŞké°ĆuaˇéĆAĺJ?Í˝đóŻÄké°ĚsĚ˝éɨŕޢ˝BAˇéĆAĘźURYĆČÁ ˝Bké°ĚgŇ̚ŪŠˇéĆAéŞďđJ˘˝BĺJ?ŞšĹÉđđŠß˝ĆąëAšĹÍuöëÉçČAŠßđ óŻéąĆÍĹŤÜšńvĆžÁÄóŻČŠÁ˝BťąĹĺJ?ÍuwoxÉwäŞöcÉJÓčA¢ÉäŞcÉyÔxĆžÁÄ˘Ü ˇvĆŚ˝BŔɢéŇÍÝČ´ľAšĹÍĺJ?ĚđđóŻ˝B ĺJ?ÍikEˇjÉ]ś˝BWꤤˇjEsěBĆľÄoüľ˝BNɢҳęÄ{¨EŽśĺđË˝B ¨ňŞŚĘˇéĆAŚĘÉc_ÉqçˇéVçĚTŞc_łę˝BĺJ?ÍwoxüčńĚóśŃâč{\ŹqŃÉŚĘ ĚŠ_ĚTŞ éĆ壾AŠęĚÓŠŞĚpłę˝BĺJĽŞN𧳡éĆAĺJ?Íé~RcƾĢľołęA^ đËAŠĺYÉ]ś˝BĺJĽŞŔöĆČéĆAĺJ?ÍäjĺĆČÁ˝B 502NiVÄłNjAŔĚéiĺJĽjŞŚĘˇéĆAĺJ?ÍžqqÉ]śAééSžçĆľÄoüľ˝BNɢҳęÄq ѨĆČčAÜŕČőOURíÉ]ś˝B504NiVÄ3NjAžqqEURíÉCśçę˝B510NiVÄ9NjAJ ŤRE˝źˇjE]ÄSžçĆľÄoüľ˝B ŠÂÄĺJ?ŞééSžçĹ Á˝ĆŤAké°ĚmŞěÉnÁÄŤÄAĐ夽ńĚÉwżxĚ`đüęÄŕ˝çľ˝BmÍuO ăĚVŞăX`Ś˝ŕĚĹAÇĹĚ^{Ĺ évĆ壾˝BĺJ?ŞßÄąęđüčˇéĆAťĚÍ`íÁĢ˝ŕ ĚĆÍ˝ĚŮŻŞ čAânŕÜ˝ĂAśĚ˝Í´Ěá̲ĆĹęĹŕâ˝ĹŕČŠÁ˝˝ßAĺJ?Íąęđé ľ ˝BĺJ?Ş]ÄSÉCˇéÉ ˝ÁÄAąĚđ?z¤ĺJÍÉ^ŚéĆAĺJÍÍşžžqÉŁăľ˝B ÜŕČĺJ?ÍŔźˇjEěSžçÉ]ś˝BꪡéĆAŻđÁÄrÉľ˝ŞAłçÉĚŞą˘˝BrŞžŻéĆ MŤREěRˇjĆľÄÄNľAÜŕČĺBŤREžŃˇjĆČÁ˝BMĐŤREzSžçĆľÄoüľAŕťSžçÉ ]ś˝BŕťSÉHĚ_Ş čAťnĚŻÍŽ¤ĆÄńĹA칢ƳęĢ˝BŕťSÍSĄĚÉŽ¤Ě_ŔđÝŻ ÄAČO̞罿ÍÝČĄŕĚâKđqŢć¤ÉČÁĢ˝BĺJ?ŞŕťSÉCˇéĆAĄŕĚ_Ŕđ_ÉAľ˝BđEľÄ âMčđđŻéKđÖ~ľAąľ÷đ÷É㌽B 520NiĘłNjA˘ŇłęÄ@ł¨ĆČčAśŻŽÉ]śAěBĺłEžqEqŚđË˝BxxŽEśéRŤ REĚRŤRÉ]śAéÄEăRŤRĆČčAÉ]ś˝B éÍź@ɢ˝ąëŠçĺJ?ĆeľÂŤ ÁĨčAŠÉďđJ˛ĆÉAĺJ?ĚąĆđu@VvĆÄńŸh𦵽BĺJ?Í ËĂËusĚąëÍšĽEEđĚ3ÂđDńŢܾ˝BÎđĆÁÄČAšĽĆđÍâßÄľÜÁ˝ŕĚĚA˝žĐÉ¢ÄÍ ŚÜšńvĆžÁĢ˝B 528NiĺĘ2NjAŕő\ĺvĆČčAÁiđÁŚçę˝B529NiĺĘłNjA_ŤREWËSžçƳ꽪AaĚ ˝ßÉŠçŤEľAEÁiEŕő\ĺvĚĘđóŻ˝B531NiĺĘ3Nj2łKAľ˝BNÍ52B{ŻÉÁ ŚÄ_ŤRĚĘđÇĄłę˝BćÍ˝qƢÁ˝B |

|||||||

| 110.00 | ČśéiĺJjj | ŠńÔńÄ ˘ |

503\551 | ||||

| ěŠŔĚć2ăcéBŠÍĺJAćÍjBéĺJĽĚOjB 503NiVÄ2Nj10AĺJjÍéĆMlĚ ˘žĚqĆľÄANĚ°zaĹśÜę ˝B506NiVÄ5NjAWŔ¤Éşçę˝B 509NiVÄ8NjA_ŤRĆČčAĚÎŞůđË˝B510NiVÄ9NjAéBŤRE ě?BhjÉ]ś˝B513NiVÄ12NjAüŠľÄébŤREOzĆČÁ˝B514NiVÄ 13NjAěŘZŃEtBhjĆľÄoüľ˝B515NiVÄ14NjA_ŤRE]BhjÉ ]ś˝B518NiVÄ17NjANɢҳęÄźYŤEĚÎŞůĆČčAÜŕČÄŃ ébŤREOzÉ]śAĚCđÁŚçę˝B520NiĘłNjAvBhjĆłę˝ ŞACľČ˘¤żÉ_ŤREěBhjÉ]ś˝B523NiĘ4NjA˝źŤREJŘ ZŃEč´BhjÉ]ś˝B524NiĘ5NjAŔkŤRÉińžB526NiĘ7NjAśę ĚMlŞľ˝˝ßAŻđŤľÄrÉľ˝BľŠľéĚÓüÉćčAłŻĚÜÜĹŕĆ ĚCđăsľ˝B530NiĺĘ2NjANɢҳęAé~RŤREgBhjĆľÄoüľ ˝B 531NiĺĘ3NjAZĚşžžqĺJĚÉćčcžqɧÄçę˝B{đCUľÄ˘ ˝˝ßA{ÉZľ˝B532NiĺĘ4NjA{ÉÚ]ľ˝B548Niž´2NjAňiĚ ŞNąčANŞďÍłę˝B549Niž´3Nj3ANŞ×ľAĺJjÍňiĚÄ şÉuŠęéąĆĆČÁ˝B |

ŔĚČśé Şľ-15šťŮ{Oń´ę1. ?ĚŃ\ŞC Şľ-16šťŮ{Oń´ń2. ĺ ˇĚŃ\C Şľ-17šťŮ{Oń´O3. ¨˝Ń\C Şľ-18ăŮ{Oń´ę1. VŹŔŮ? Şľ-19ăŮ{Oń´ń2. ÔËśóä Şľ-20ăŮ{Oń´O3. ^ÜV Şľ-21aäúîČOń´ę1. zš Şľ-22aäúîČOń´ń2. Ükö Şľ-23aäúîČOń´O3. ?n Şľ-24č´B\Č´Oń´ę1. ěÎ Şľ-25č´B\Č´Oń´ń2. k Şľ-26č´B\Č´Oń´O3. ĺç Şľ-27Ż?¨álrńń´ę1. @M×x Şľ-28Ż?¨álrńń´ń2. ĆŹĹçŢ Şľ-29aäOCńń´ę1. tŞ Şľ-30aäOCńń´ń2. ~ú Şľ-31EěÓ¨Aé\OC Şľ-32çw î\ńC Şľ-33a?Š?lě?ď Şľ-34EĄíl Şľ-35Hčév Şľ-36aäźmú˝Xé Şľ-37nÚ?Ňé Şľ-38rlü¨ Şľ-39ˇME Şľ-40?ĚČ Şľ-41 Şľ-42[žčŞňééČ Şľ-43ľ[ Şľ-44ŻŤcrtá Şľ-45?ios Şľ-46Ů{žĺč Şľ-47Ůíźžâąâş Şľ-48r Şľ-49tčî Şľ-50r?č Şľ-51Ś˘Źr Şľ-52ülíB Şľ-53žác? Şľ-54ŃşW Şľ-55[úâxż Şľ-56rülćVá` Şľ-57?ś Şľ-58ăHÓwč Şľ-59ÔŠül Şľ-60ăäp?L Şľ-61očřĚt Şľ-62Eě? Şľ-63éŕâV Şľ-64aŤă? Şľ-65r?ąG Şľ-66ŚŞOC Şľ-67rHé Şľ-68ŻĺJˇjĹW Şľ-69aäé˛äß Şľ-70úv Şľ-71č¨ńŞl |

||||||

|

|||||||

| 110 | äÎM@@@@@@@@@@@@513N-581N | iäľńj | 513N-581N | ||||

| ěkŠăĚśwŇBÍqRBězSVěĚlBäΨáĚqBěŠĚŔÉśÜęAOźśÍcžqĺJjiăĚČ śéjzşĚślĆľÄôľ˝BňiĚăĚăźśÍAâŢČkŠĚküÉgđuąĆÉČčAă\ěuŁ]ěvđÍ śßA]ěđÇçˇéŁŘČŕeĚěiđcľ˝B |

ń¤Ô@ Hé]Pňĺ |

||||||

| 111 | ¤J@@@@@@@@@@ | @i¨¤Ů ¤j |

513`576 | ||||

| ŕä×SŐĚogBÍqŁBŔĚéÉdŚÄ´ŻđđCľAĺJq_ÉEęđwńĹtƤÉßźŞ čAÚě¤ Ćŕńâƚ̳ęAłéŞŚĘˇéĆ ŽEElËÉińžB |

|||||||

| 112 | Ë@@@@@@@@@@@ | iśĺčĺ¤j | 507N- 583N | ||||

| ěkŠăAŔEÂĚśwŇEĄĆBÍFsB{ĐnÍCS?§iťRČjBŔĹÍeĚ?A?¨áE?M qĆĆŕÉAcžqĺJjiăĚČśéjzşĚślĆľÄôľAu?ĚvƢ¤íČđm§ľ˝BňiĚĚŹÉ ćčAęúkŠĚé°EkÄÉ}Żłę˝ŞAăÉ]ěÉAčAÂĹŕśdĚĺäIśÝĆľÄuęăĚś@vĆĚŚçę ˝BWwĘäVrxÍAcžqĺJjĚ˝ÉćčËŞŇ[ľ˝ĆłęAťĚśÍZŠăĚéwśĚěƾğ˘B |

wĘäVrxś | ||||||

Ę-001-#1@ĘäiVrW?1-1qËr Ę-001-#2@ĘäiVrW?1-2qËr Ę-001-#3@ĘäiVrW?1-3qËr Ę-001-#4@ĘäiVrW?2-1qËr Ę-001-#5@ĘäiVrW?2-2qËr Ę-001-#6@ĘäiVrW?2-3qËr Ę-001-#7@ĘäiVrW?2-4qËr Ę-001-#8@ĘäiVrW?2-5qËr Ę-009@ĘäiVrW?3-1qËr Ę-010@ĘäiVrW?3-2qËr Ę-011@ĘäiVrW?3-3qËr Ę-012@ĘäiVrW?4-1qËr Ę-013@ĘäiVrW?4-2qËr Ę-014@ĘäiVrW?4-3qËr ĘäiVrĚđW |

|||||||

| Âăĺ | Âfó | ą¤ľă | 553N\604N | ||||

| ăĺÍAěŠÂĚć5ăiĹăjĚcéBŠÍÂAćÍfóBă˘ASĚNĺĆľÄĂNĚT^ĆłęéB{ścAžq¨ç@bđp˘AŽßĚ]âÂőEEÍçuŕžqvĆÄÎ꽜l˝żĆúéůĆĚšČÉÓŻčAđÚÝČŠÁ˝BÜ˝Aőž2Ni588NjÉÍA SĚŽäďĽçĚ槞ÉćÁÄAˇjĹcžqĚÂűđpľÄ໤É~iľAPĚŁíŘŞśńžgBhjEnŔ¤ĚÂ[đV˝ČcžqơéČÇAŹČÉćÁÄÂĚÍÍ卌˝B{ścAžq¨ç@bđp˘AŽßĚ]âÂőEEÍçuŕžqvĆÄÎ꽜l˝żĆúéůĆĚšČÉÓŻčAđÚÝČŠÁ˝BÜ˝Aőž2Ni588NjÉÍA SĚŽäďĽçĚ槞ÉćÁÄAˇjĹcžqĚÂűđpľÄ໤É~iľAPĚŁíŘŞśńžgBhjEnŔ¤ĚÂ[đV˝ČcžqơéČÇAŹČÉćÁÄÂĚÍÍ卌˝B őž2Ni588Nj10Aĺ¤ĚęđÚwľ˝ä@ĚśéÍAjĚW¤kLđĺŤĆˇé¨518000ĚRđNUłš˝Bőž3Ni589NjĚłúÉÍä@RŞĺľÄˇ]đnčsNÉÁ˝BăĺÍu˘r̲ƍŇÇŕiä@RđwˇjŞäŞÉčÉNüľAtisĚüÓnćđwˇjĚßxđÝćÁĢéBIâĺśĚ˛ĆŤĹĚ éŇÍA@đIńĹiä@Rđj|˘E˝čˇéŞć˘BŕOĆŕÉľdÉxúˇéć¤ÉvĆŮľ˝ŞA}Éo˝ŤĚI?ŞjłęAä@RĚOüi߯ęáJŞÂĚ߸đ°ĺÉľÁ˝ąĆŕ čA`¨sđĺÁ˝ÂRŠçÍ~ŇŞ˘žBńsĚNŞ×ˇéÉyŃAĺbĚ1lĹ éŽlËĚĺÍÍuä@RĚşmBŞ{ěÉNüľÄŤÄŕAľÄ\ČąĆ;Ȣžĺ¤BľŠŕĄÍÂÉĆÁÄĹŕdĺČŲ´˘ÜˇBúɨŠęÜľÄÍAđłľÄłaÉ ŔľAŔĚéŞňiđřŠľ˝ĚáÉ¨í˘şł˘Üˇć¤ÉvĆăĺÉižľ˝ŞAăĺÍ]í¸uĚnĚşĹÍ˝ÁĢąĆÍōȢBÉÍĚlŚŞ éĚžvĆžÁÄA{ĚÉ éóäËÉBęć¤Ćľ˝BĺÍÍJčÔľć|ßAłçÉă}ÉlĚÄňöCŞAŠŞĚĚĹäËđ˘ÁÄWQľ˝ŞAŢđľĚŻÄŁíŘEEMlĚźvlĆĆŕÉäËĚęÉBęĢ˝ĆąëAÇA{aÉNüľÄŤ˝ä@RÉŠłęÄ߸ĆČÁ˝BŁíŘÍkLĚ˝ÉćčÂk´Ĺaçę˝B ÂĚĹSăAÂfóÍä@ĚsˇŔÉçę˝BASĚNĺŞúíęéĆ˝đ\hˇé˝ßEłęéĚŞĘáĹ Á˝ŞASâŁíŘŞEłę˝ąĆđSpś¸AđZčĚśđéČÇAłcéĆÍvŚČ˘U˘đľ˝˝ßŕČ^SŞŠÁ˝śéŠçŕxúłę¸AśéĚsKÉsľ˝čđÉéČÇľÄ]śđS¤ˇéąĆŞĹŤ˝B |

|||||||

Óşô

| Ó@@@iÓşôj | ľáżĺ¤i°ńŤj | 464N - 499N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ěkŠăAěÄĚlBÍşôi°ńŤjB{ŃÍÂSzħBŻ°ĚÓě ^EÓbAĆĆŕÉAZŠăĚR lƾğA íšÄuOÓvĆĚłęéB Ü˝Óě^ƚ̾ÄuńÓvĆÄÔąĆŕ čAťĚęÍAÓě^đuĺÓvĆÄÔ ĚÉÎľAÓ?đuŹÓvĆÄÔi˝žľuŹÓvĚÄĚÍÓbAđwˇąĆŕ éjBé éSžçÉCśçęAąĚnĹ˝ĚR đcľ˝ąĆŠçAuÓéévĆŕÄÎę éBčíˤEĺJqÇĚź@ÉWÁ˝ślučíËŞFvĚęlĹ čAŻśŞFĚ ÔĹ éžńE¤ZçĆĆŕÉuižĚvĆÄÎęéđśÝoľ˝B Ó?ÍᢠŠçwâđDÝAśÉIÝĹźşŞŠÁ˝BěÄĚéĚižN ÔÉodľAc°Ĺ éŹÍ¤ĺJÖEçŹS¤ĺJq˛EěÄĚdb¤çĚŽŻđ đCľ˝B 493NA骾AĺJęaiăĚžéjŞŔ đŹéĆAťĚşÉľŠęAé~R cQRĽLşQRĆČÁÄśĚNđŠłÇčAłçÉÍČĚśđŕÇ ˇéąĆÉČÁ˝BžéŞŚĘˇéĆAÓ?ÍžéĚnĹ Á˝ééSžçÉC ˇéČÇAžéÉĺ˘ÉMCłę˝B 498NAÓ?ĚČĚĹ é¤hĽŞ˝đNąľ˝B¤hĽÍěÄ̍ƾľ ÎľÎMđdËAéEéĚńăÉí˝čdbĆľÄńíÉMłęĢ˝BľŠ ľATn̞验ʡéĆAćăĚdbžÁ˝ąĆđtÉcéÉxúłęAĺinE ďmSžçƾĊěĚOÉołęÄľÜÁ˝BžéÍaCĹdÔÉ×éĆA¤hĽ ÉΡéxúđłçÉß˝BąęÉgĚëŻđ´ś˝¤hĽŕ˝đfľAşš ĚÓ?ÉŚÍđÄŃŠŻ˝ĚĹ éBľŠľÓ?ͤhĽŠçĚgŇđßçŚAtÉŠ ěɤhĽĚ˝đľ˝BžéÍÓ?đÜ^ľAŢđŽYɲFľ˝B xđľ˝Ć˘¤s×ÍAÓ?ŠgÉೡŞÉăëß˝˘ŕĚĹ čAąęÉćÁÄ ˘ÔĚáťđóŻ˝˝ßAŽYđq˝ľ˝ĚÍÄOĚĹŤĚĚąĆĹ Á ˝BÜ˝ŢĚČ͹̹ĆđŚÝAůÉZđBľÁÄÓ?Éńľć¤Ćľ˝˝ßA Ó?ÍŢÉď¤ĚđđŻ˝B¤hĽĚsÉŐńĹAÓ?ÍuͤöđEľ˝íŻ ĹÍȢŞA¤öÍĚš˘ĹńžĚžvĆQ˘˝Ć˘¤B žéĚŐđp˘ž¨ňÍĂNĹ¸Şą˘˝˝ßA499NAdbĹ é]?E]âJ ZíÍAąęđpľÄnŔ¤ĺJęĄőđi§ľć¤ĆdčAÓ?ÉŕťĚdcÖĚQÁđ UÁ˝BľŠľÓ?ÍłX]?đyńśÄ˘˝ąĆŠçQÁđŰľAŢçĚvćđźl ÉRçľÄľÜÁ˝BąĚąĆđmÁ˝ĺJęĄőE]?çÍvćŞIŠˇéOÉćčđĹżA tÉÓ?đßçŚAŠîćĚßĹľ˝BŮşŞşčÓ?ÍYłę˝BN36B ťśˇéÍ200ń]čAťĚŕeÍă\ěĆłęéR ĚŮŠAÔšâí ¨đrś˝r¨AFlEŻťĆĚĽaEŁĘĚAy{ČÇŞĺźđčßéB R ĚŞěɨ˘ÄAÓ?ÍŻ°ĚÓě^ŞJńľ˝R `ĘđpłˇéĆĆŕ ÉAťęđćčęw¸ăkČŕĚÖĆôűłšÄ˘Á˝BłçÉÓě^ĚR ŞAOă ĚuşžvĚeżđóŻAŠRĚŠçNâlśĚłPđřŤoť¤ĆˇéąĆÉ ćÁÄAľÎľÎAałâśdłđĆęȢĚÉÎľAÓ?ĚR ÍAR `ĘĆŠ çĚî´ĆđIÝÉZłš˝AćčRîŤLŠČŕĚĆČÁĢéBąĚć¤Č¸IĹ ´Č`ĘĆRîŤÉxńžiÍAR ČOĚŞěĹŕöłęĨčAÓ? ĚĚî˛ĆČÁĢéB Ó?ĚÍŻăŠç]żłęAuńSN ĚłľvižńjâuOúşô Ěđćuš´ęÎAŚżűĚLŤđoäviŔĚéjĚć¤ÉAčíËŞFĚÔĹŕÁ ɤDłę˝BźÉľxęÄuߢĚÓ?EžńĚACúŃE¤?ĚMAzęŔÉś ÍĚĽjAqě̲ÍČčviŔĚČśéjAu˝ľÄ\ČéŇÍžńAČľÄ \ČéŇÍÓ?E˝ťviŔĚłéjČÇĚ]żŕcłęĢéB ă˘É¨˘ÄŕA uÓ?ĚAßÉSŃlÉ˝éŇLčvivĚľHwéQbxjâu˘ĚşôĚ ÚľÄ˛ĚnĆסÍA¸HŹíĚĚđČÄČčvižĚÓŮwĺMxjĚć¤ÉA ĚćěĆľÄ]żłęĢéBĚlÍÓ?Ě´łđąĆɤD ľAŠçĚĚžξÎÓ?ĚÉΡéh¤đ\žľÄ˘éB |

ÓiÓşôj@sśItÉfڳ꽜

ÓiÓşôj@sĘäiVrtÉfÚłę˝

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

@@y[WĚćŞÖ@@

15ĚżTCg

I@čńV |